原標題:公共文化如何點亮上海市民的生活?徐匯有三把刷子!

“我們的美好生活——2017年度徐匯公共文化成果展演”于1月23日在市群藝館星舞臺舉行。社區大媽上演戲曲聯唱、白領演繹阿卡貝拉、娃娃秀出活力舞姿,究竟是什麼讓徐匯的群文活動如此熱火朝天、愈發專業?

融入生活

此次展演中,王麗娜攜老父與幼女一起登臺朗誦《唐詩三百首》中的詩篇《春曉》。當年她上學時父親送給了她這本書,如今她的女兒3歲了,她也將這本經典作為孩子的啟蒙閱讀教材。王麗娜一家的生活都瀰漫著書香,這源於父親的影響。從小成績很好、畢業于市西中學的父親始終熱愛閱讀。如果説父親傳承給她了“先天文化基因”,那麼徐匯散發的文化氣息也不可或缺。

圖説:王麗娜(右二)和家人們 官方供圖

“湖南路、岳陽路、復興路都特別優雅,逛馬路時不經意間便能經過一些文化名人故居,徐匯人太幸福了,有那麼多得天獨厚的歷史資源。”她介紹。去年成立的“光啟博物館聯盟”便是最好的印證,涵蓋了上海宋慶齡故居紀念館、巴金故居、徐光啟紀念館、上海工藝美術博物館、氣象博物館等22家博物館。休息日,王麗娜會帶著女兒逛逛土山灣博物館、看看上海電影博物館。此外,她也喜歡商圈定期舉辦的文化活動,比如奪人眼球的櫥窗裝置藝術秀。女兒則迷上了美羅城的午茶,因為那裏的“美羅藝cake”有崑曲、評彈、室內樂、阿卡貝拉等花樣。“小朋友唸唸不忘漢服朗誦表演。”王麗娜表示。如果時間有限,家門口的華涇鎮圖書館便是這家人的最佳去處,文化與生活早已和諧共融。

圖説:沈貴澤創作的舞蹈《築·鑄》 官方供圖

抱持匠心

當日舞臺上,徐匯區文化館的舞蹈幹部沈貴澤創作的舞蹈《築·鑄》充滿魅惑——6名男舞者用肢體“敘述”絢麗的敦煌語言。

“我一直很迷敦煌壁畫。現在的舞臺上有更多的女舞者在表現敦煌,而我想用男性來詮釋。”年僅22歲的沈貴澤去年剛剛加入區文化館。對於他的這個決定,身邊的老師和同學都有點不理解。他自己則解釋,因為徐匯區文化館自由的創作環境和無數的機會深深地“套牢”了他。“在這裡,我可以盡情地編舞,不拘束,還能參與大項目的策劃,非常鍛鍊人。”他很慶倖自己走上了這條群文之路。

因為紮根基層,他不斷地從普通人身上獲得啟發。“我慢慢地了解群眾愛看怎樣的作品,這和學術性的創作不太一樣,所以這部《築·鑄》還得再磨。”他説。

圖説:沈貴澤創作的舞蹈《築·鑄》 官方供圖

這一年來,他發現身邊的同事、觀眾大都比他年長,所以他想為90後“正名”:他們這一代人也有自己的情懷和驕傲,也在為傳統文化以及社會發展做出努力。

“新年來了,還是繼續為更多的人出好作品吧。”他表示。

精細把控

文化資源那麼多,用戶體驗很重要。

為了獲得最真實有效的反饋,退休後的王長華從一名文藝愛好者轉身成為徐匯區公共文化配送中心巡察團團長。她的11人團隊去年就巡查了區域內近600場公共文化活動,風雨無阻,即便遇到節假日,也堅持在崗。

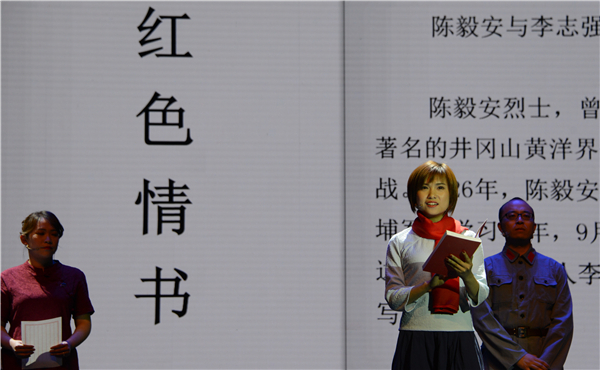

圖説:梧桐劇社朗誦《紅色情書》 官方供圖

對於公共文化配送延伸到四級的徐匯,每年有大量的展演、講座。活動結束後,作為點單主體的各個社區文化活動中心、居委文化活動室和提供文藝活動的配送主體都必須在線對服務進行品質評價,以確保品質。去年年初成立的巡察團便是對公共文化配送服務品質的進一步把關,比如演出內容、時長是否嚴格按照配送菜單執行,承接方的場地條件如何,宣傳組織是否到位,觀眾是否滿意,有何建議和需求……所以,巡察團猶如啄木鳥,既要火眼金睛,又要負責耐心。王長華曾發現手工課上有用火安全隱患、存在變相推銷、講座老師口齒不清、內容不適合低齡觀眾、活動場地空調溫度過低等問題。徐匯區公共文化配送中心負責人戴菲菲強調,這個團隊能彌補網上評價的欠缺。有些合作方有多年交情,礙于情面不好意思指出對方的疏漏,巡察團的評價便能如實地反映;每場必到的巡察工作者能及時掌握場地、時間變更信息,並第一時間在微信工作群中通知相關方。

令戴菲菲印象深刻的是,無論是配送主體還是點單主體一開始並不太歡迎巡察團,認為被“監控”。如今,他們都向王長華的志願者隊伍敞開了大門。“因為信息暢通後,他們的合作更愉快,老百姓的滿意度也在節節攀升。”戴菲菲表示。新的一年,這支巡察隊伍也將擴容。

圖説:徐匯區文化館合唱團演唱《集市》 官方供圖

【記者手記】上海公共文化的綻放

徐匯的絢爛綻放,正是上海遍地開花的公共文化的一個縮影。

在上海,每20萬人擁有1座博物館,高出全國平均水準近1倍;全市公共圖書館238家,總量已經趕超紐約。“十三五”期間,上海市文化設施總量將繼續提升,總建築面積將超過400萬平方米,人均公共文化設施建築面積達到0.18平方米……

一方面,靚麗的數據意味著顯著的進步;另一方面,我們仍與紐約、倫敦、巴黎、東京等國際文化大都市存在差距。該如何進一步縮小差距?這是一個宏大的課題。而徐匯群文人從實處出發、從小處著眼,也未嘗不是一種解決之道。(