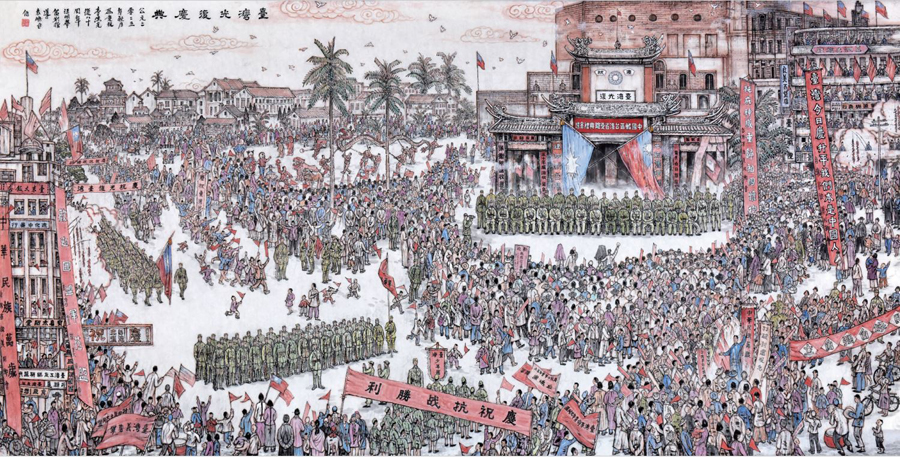

一九四五年十月二十五日,中國戰區台灣省受降儀式在台北公會堂(今為中山堂)舉行。中國人民抗日戰爭紀念館供圖

1939年2月,台灣義勇隊成立後,轉戰于浙閩一帶,主要從事“對敵政治、義務診療、生産報國、宣慰軍民”等工作。圖為活躍在浙江金華的台灣義勇隊。中國人民抗日戰爭紀念館供圖

《新華日報》多次發表社論,呼籲台灣人民參加抗戰、早日收復台灣。圖為1943年6月17日《新華日報》社論《台灣,回到祖國來!》。中國人民抗日戰爭紀念館供圖

民眾慶祝台灣回歸祖國。臺盟中央供圖

1928年2月,台灣第一個總工會——台灣工友總聯盟,在台北召開成立大會。現場懸挂著“同胞須團結,團結真有力”的標語。中國人民抗日戰爭紀念館供圖

一九二八年四月十五日,在中國共産黨指導下,臺共一大在上海召開,台灣共産黨正式成立。圖為臺共主要成員合影。臺盟中央供圖

1941年2月10日,在大陸的台灣同胞抗日團體在重慶聯合成立台灣革命同盟會,中國共産黨積極支持其鬥爭。圖為台灣革命同盟會成立大會現場。臺盟中央供圖

編者按:黨的二十屆四中全會強調,推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年,也是台灣光復80週年。台灣光復是包括台灣同胞在內的全體中國人民前仆後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利,是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分,是兩岸同胞的共同榮光和全體中華兒女的民族記憶。

兩岸同胞要銘記歷史、緬懷先烈,捍衛台灣光復回歸祖國的勝利成果,守護中華民族共同家園,共創祖國統一和民族復興的美好未來。

10月25日,台灣光復80週年紀念日到來之際,本版推出特別報道,共同緬懷先烈歷史功績,弘揚正確二戰史觀,團結凝聚兩岸同胞堅定不移推進祖國統一和民族復興。

“與其生為降虜,不如死為義民”

本報記者 程 龍

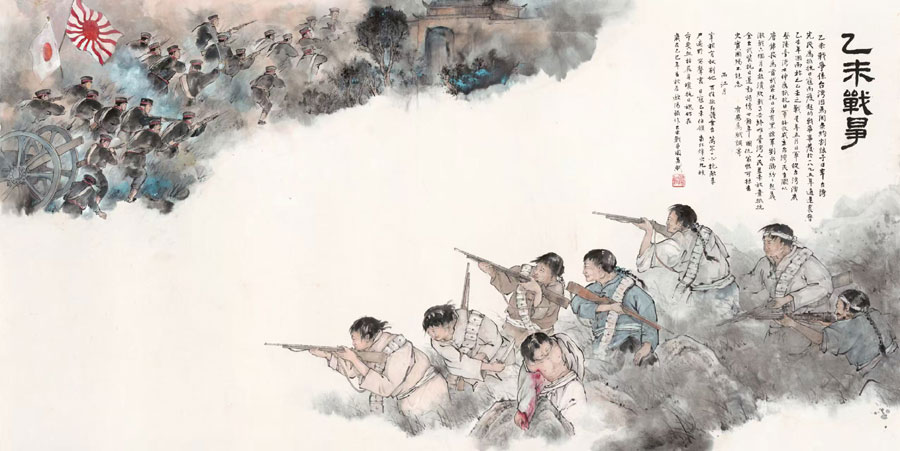

甲午戰敗,乙未割臺。

“城頭城頭擂大鼓,蒼天蒼天淚如雨,倭人竟割台灣去。”1895年,當《馬關條約》簽訂的消息傳到台灣,台灣民眾群情激憤,鳴鑼罷市,擁圍撫署,發出“願人人戰死而失臺,決不願拱手而讓臺”的怒吼。

“與其生為降虜,不如死為義民。”在京等待參加會試的台灣舉人汪春源等聯名上書。台灣巡撫唐景崧也立即上書,表示台灣民眾不服,其約可廢。

自日軍登島之日起,從武裝抗日到文化反日,再到奔赴祖國大陸投身全民族抗戰,台灣同胞各種形式的抗日活動從未間斷,50年間犧牲逾65萬人。

台灣彰化八卦山上,乙未保臺和平紀念公園的兩門古炮靜靜佇立,訴説著130年前的戰火硝煙。

1895年8月,面對日軍自北向南不斷推進,客家義軍首領吳湯興、“黑旗軍”統領吳彭年率軍據守八卦山,與日軍激烈交戰。園中斑駁的八卦山乙未抗日烈士紀念碑上,銘刻著當年的悲壯:“與敵作殊死戰,槍林彈雨、前仆後繼,血戰三晝夜,終以彈盡援絕,壯烈成仁者約達四五千人……”此役,義軍重創日軍。

抗爭的烽火遍及全島。1895年10月11日,日軍1.8萬人于台灣南部屏東枋寮登陸,作為高屏客家領袖之一的蕭光明領導鄉民義勇及“黑旗軍”部分兵士,正面迎敵。戰鬥從早上8點多持續至午夜,日軍戰死15人、受傷57人,義軍傷亡百餘人。

此後多年,島內起義烽火連綿不息,涌現出北部簡大獅、中部柯鐵、南部林少貓等被稱為“三猛”的義軍首領,苗栗事件、噍吧哖事件和霧社起義震驚中外。在艱苦卓絕的抗戰中,5萬多名台灣愛國志士冒著生命危險跨越海峽,潛歸祖國大陸,匯入抗戰隊伍之中。

“長達50年的殖民統治下,台灣同胞高舉愛國愛鄉旗幟,奮勇保家衛國,從未屈服。”台灣抗日誌士親屬協進會理事長林銘聰説。

“我們的根在大海的那一邊”

本報記者 張 爍

日本殖民統治下的台灣,黑暗壓抑。

“在台灣台中一中讀書的我,因下中國象棋,被日本老師痛打,受到訓誡處分;又因沒有給日本警察敬禮,被連打帶踢、捆綁拘留。”時年17歲的臺胞洪瑤楹倍感屈辱,“‘我是中國人’的強烈民族感刻印在了心中,盼望台灣光復回到祖國懷抱。”

時年14歲的臺胞黃厚年,痛失父親。“身為煤礦高級職員的父親全然不顧個人安危,和礦主、工人們秘密製造刀、鏢等武器,組織武裝起義,要光復台灣。日本帝國主義下了拘捕令,數百人被捕,殘暴拷訊屠殺,台灣礦工72人慘死,父親就是罹難者之一。”

父親慘死,母親悲憤交加,突發腦溢血而亡。尚未成年的哥哥靠著半工半讀,努力養活黃厚年和弟弟。“我深記國恨家仇,努力掌握知識,定叫日本人看看中國孩子的志氣。”在一篇回憶文章中,黃厚年寫道。

日本殖民統治50年間,在台灣製造了一系列駭人聽聞的血腥慘案,實行殘酷的高壓管制和經濟壓榨掠奪,還強制推行“皇民化”運動,企圖泯滅台灣同胞的中國心、中華魂。

“日本人強制普及日語教育,強制將我們的生活習俗日本化。但是父親經常告訴我們:‘我們來自福建泉州府同安縣,我們是中國人,我們的根在大海的那一邊’。”臺胞蔡海金生前回憶道,擔憂孩子“忘本”,心懷悲慼的父親一遍又一遍諄諄叮囑。

從小嘗盡做亡國奴辛酸的臺胞陳天章和同學們,經常遙望祖國大陸的方向。

“政治上受壓迫,生活上受歧視,人格上受侮辱。多麼盼望早日推翻日本殖民統治,回到祖國的懷抱,過上自尊自重的正常人生活!”陳天章回憶道。

“恢復做堂堂正正的中國人,無比驕傲”

本報記者 張 爍

“張燈結綵喜洋洋,勝利歌兒大家唱。唱遍城市和村莊,台灣光復不能忘……”一首創作于1946年的《台灣光復紀念歌》,唱出了台灣同胞的喜悅。

“日本投降了!”1945年8月15日,當從廣播中聽到日本天皇宣佈無條件投降的消息,全島一片沸騰。“我是多麼興奮,台灣終於結束了日本殖民統治,回到祖國的懷抱。我和同學們一起含著熱淚歡迎祖國軍隊的到來。”臺胞陳天章在一篇回憶文章中寫道。

按捺不住激動心情的台南醫生吳新榮,約了幾個朋友來到郊外,跳入溪水中“洗落十幾年來的戰塵,及五十年來的苦汗”,上岸後高喊:“今日起,要開始我們的新生命啦!”全島各處,很多台灣人家含淚捧出祖先牌位,焚香祭祖,告慰先輩:日本投降了,祖國取得最後的勝利!

1945年10月25日,台北公會堂(今為中山堂),中國戰區台灣省受降儀式上,中國政府代表接過受降書,向全世界莊嚴宣告:“自即日起,台灣及澎湖列島已正式重入中國版圖,所有一切土地、人民、政事皆已置於中國主權之下。”

這場5分鐘的儀式,終結了日本在台灣長達50年的殖民統治。再也不是亡國奴!再也不是“二等公民”!跨越時空的文字,記錄著當時的盛況:“台北市30余萬人,不分男女老幼,皆盛裝而出,家家張燈結綵,相逢道賀,如迎新歲……鞭炮鑼鼓之聲,響徹雲霄……”

被日本“皇民化”運動壓制多年的台灣同胞,不分男女老幼,都自發地學説中國話、學唱中國歌,講習會如雨後春筍般地成立。“沒有老師教,學生就自己買《自學國語》小冊子,互相高聲朗讀:‘我是中國人,你是中國人嗎?’‘是的,我是中國人!’……”一位台灣同胞回憶道。“恢復做堂堂正正的中國人,無比驕傲!”這是無數台灣同胞發自肺腑的聲音。

台灣光復的歷史定位與世界意義

王英津

時值台灣光復80週年,回望1945年10月25日,台北公會堂,中國政府代表莊嚴宣告:自即日起,台灣及澎湖列島已正式重入中國版圖,所有一切土地、人民、政事皆已置於中國主權之下。這標誌著日本在台灣長達50年的殖民統治正式終結,台灣重新回到祖國懷抱。

對中國而言,台灣光復絕非簡單的收復被占領土,更是中華民族從近代以來的危亡中重新崛起的關鍵標誌。台灣光復洗刷了中華民族自近代以來所蒙受的奇恥大辱。自鴉片戰爭起,中國領土屢遭列強蠶食,而甲午戰爭後被迫割讓台灣及澎湖列島,更是民族記憶中刻骨銘心的傷痛。台灣光復不僅是對《馬關條約》之恥的徹底洗雪,更是民族尊嚴的重塑。台灣光復是中國人民捍衛國家主權和領土完整的成果。台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分。1895年,日本政府迫使戰敗的清政府割讓台灣及澎湖列島,並在此後50年裏對台灣實施殖民統治,使中國東南海疆出現巨大缺口。台灣光復使中國東南海疆防線重歸完整,領土主權恢復歷史原貌。台灣光復凝聚了中華民族共同體意識。在長達50年的日據時期,兩岸同胞雖隔海相望,卻始終心手相牽。抗戰時期,5萬多名台灣愛國志士跨越海峽回到祖國大陸,與大陸同胞並肩作戰。這種在共同抗爭中形成的凝聚力,為後來抵禦外侮、建設國家提供了強大精神動力。

對國際而言,台灣光復是世界反法西斯戰爭勝利的重要成果,更是戰後國際秩序的重要組成部分。台灣光復彰顯了世界反法西斯統一戰線的勝利。中國作為東方主戰場,堅持抗戰14年,為拯救人類文明、保衛世界和平作出了重大貢獻。同盟國支持台灣歸還中國,既是對中國抗戰貢獻的認可,也體現了反法西斯陣營的共同意志。台灣光復是戰後國際秩序的重要組成部分。《開羅宣言》《波茨坦公告》等具有國際法效力的文件,是戰後國際秩序的重要法律基石。戰後構建的聯合國體系,將“主權平等”“不干涉內政”等確立為基本原則,而台灣光復正是這些原則的具體體現。台灣光復實現了對“殖民統治非法性”的國際確認。《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》構成三位一體的完整法理鏈條,以國際法文件明確了戰敗國歸還所侵佔領土的原則——通過侵略戰爭竊取的領土必須歸還原主。這一原則打破了近代以來“強權即公理”的帝國主義邏輯,成為戰後國際社會處理類似領土爭端的基本遵循。

在當前世界百年變局加速演進與臺海形勢複雜嚴峻的大背景下,紀念台灣光復80週年,充分認識台灣光復在中華民族偉大復興進程中的歷史定位,以及其對戰後國際秩序建構的重大影響,具有重要的現實意義。一方面能喚起兩岸共同記憶,增進民族團結,凝聚民族復興力量;另一方面能正本清源,認清美臺勾連鼓吹所謂“台灣地位未定論”的錯誤邏輯。于中華民族而言,台灣光復是駁斥“台獨”分裂謬論的歷史鐵證。民進黨當局篡改歷史教科書、美化日本殖民統治、推行“去中國化”,是對光復歷史的背叛。于國際社會而言,台灣光復戳穿了某些國家炮製的所謂“台灣地位未定論”。《開羅宣言》《波茨坦公告》等國際法文件確認了中國對台灣的主權。1945年台灣回歸中國是不容挑戰的歷史事實。任何企圖挑戰這一事實的言行,都是對二戰勝利成果的褻瀆,對戰後國際秩序的破壞。(作者為中國人民大學兩岸關係研究中心主任、教授)

台灣社會各界人士開展紀念活動——

台灣光復是不可磨滅的歷史記憶

本報記者 江 琳

10月22日晚,台北中山堂二樓,光復廳內燈火通明,“讀給台灣的詩——台灣光復80週年詩歌朗誦會”在此舉行。台灣社會各界人士濟濟一堂,詩人、學者、學生等依次登臺,以詩意之聲回望歷史,紀念台灣光復80週年。

對台灣而言,光復廳有重要意義。1945年10月25日,中國戰區台灣省受降儀式在台北公會堂(今為中山堂)二層大廳舉行,宣告日本在臺50年殖民統治徹底結束,寶島重回祖國懷抱。如今,中山堂依然保留著舉行受降儀式時的裝潢風格,這個見證了重要歷史時刻的大廳改名為“光復廳”。

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年,也是台灣光復80週年。今年以來,台灣社會各界人士通過紀念集會、座談會、紀念展、圖片特展等方式,紀念抗戰勝利與台灣光復80週年,彰顯兩岸同胞共禦外侮的歷史功績。

5月,台灣地區民意機構通過中國國民黨提案的“還假於民”法案,“台灣光復節”恢復為“法定假日”,10月25日放假一天以示紀念。

多年來,島內一些政治勢力無視民意,將台灣光復的歷史刻意淡化、抹去。2001年起,光復節假日被取消。2016年民進黨再次上臺後,台灣當局不再主導慶祝活動。儘管如此,台灣民間團體仍堅持在每年10月25日舉辦相關紀念活動。

“日本帝國主義侵佔台灣,殺戮台灣民眾,那段黑暗的歷史不容遺忘。”9月20日,在台北舉行的“紀念台灣光復八十週年”座談會上,台灣師範大學退休教授潘朝陽説,抗日戰爭時期,一批台灣民眾返回大陸參加抗戰,大陸民眾與台灣民眾團結奮鬥,推動了台灣光復。因此,抗戰勝利是全體中華兒女之功,台灣光復也是全體中華兒女之功。

在“抗戰勝利暨台灣光復80週年”紀念圖片特展上,策展人、台灣大學前校長管中閔表示,這個本該特別慶祝的日子,民進黨當局卻不舉辦任何大型紀念活動,“我們自己做,這個歷史記憶,就由我們來傳遞。”展覽持續1個月,希望更多人將歷史記憶傳遞下去。

抗日將領李友邦之子李力群説,當年父親率領的台灣義勇隊提出“保衛祖國、收復台灣”的口號,號召散居在全國各地的台灣同胞共同為反抗日本帝國主義而奮鬥,推動台灣同胞有組織地參加到抗日戰爭的行列中。這段歷史不容忘卻,也不能忘卻。

“歷史不散場:抗戰勝利暨台灣光復八十週年的見證與省思”紀念座談會中,逾百位台灣社會各界人士一致呼籲要牢記抗戰歷史,繼續為維護民族尊嚴而奮鬥。中國國民黨前主席馬英九表示,當前,民進黨當局不願意正確面對抗戰勝利和台灣光復的歷史,賴清德用“終戰”字眼,刻意媚日,對不起抵抗侵略的台灣前輩。歷史不容扭曲和遺忘,凡是中華兒女都不應該遺忘日本侵略的這段歷史。

台北中山堂光復廳、光復市場,花蓮光復鄉、光復車站,新竹光複路……“台灣光復後,全台灣慶祝回歸祖國。”台灣史研究會理事長戚嘉林介紹,在此背景下,台灣許多地方以“光復”命名。“這正説明台灣光復是不可磨滅的歷史記憶。”台灣自媒體人翟翾説,80年過去了,光復的記憶一直存在於台灣同胞的日常生活中。抗戰勝利、台灣光復,是中華民族不可忘卻的記憶。