兩岸觀察|Observe

逐漸被美國吃幹榨盡 台灣該何去何從?

| 編輯: 何婧 | 時間: 2025-09-30 12:03:53 | 來源: 中央廣播電視總臺海峽飛虹專稿 |

台灣自行車品牌“捷安特”製造商巨大機械公司,當地時間9月24日遭美國海關以涉“強迫勞動”為由,對其在台灣生産的自行車、自行車零配件實施暫扣令。同一天,美國財政部長斯科特·貝森特接受美國媒體專訪時再次表示,台灣包辦了幾乎99%的高階晶片生産,有風險管理問題。這不是貝森特第一次提到要將台灣的高階晶片“去風險化”。在今年8月底時,他就發表過類似言論。

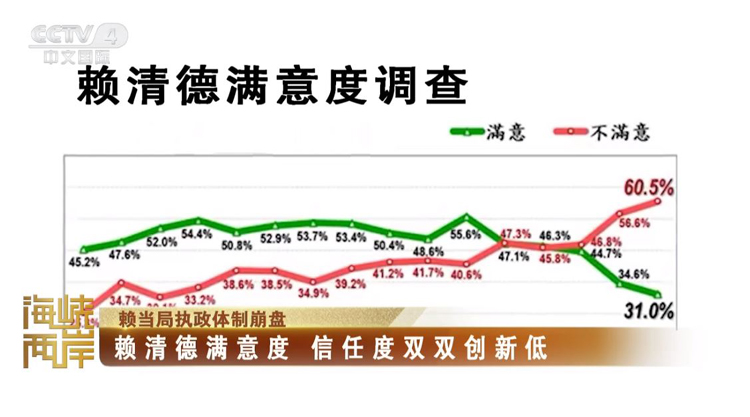

近年來,美國從迫使台灣開放美牛美豬等農産品進口,到要求高科技産業赴美投資,再到高關稅,以及進一步對台灣部分有競爭力的傳統産業出手,可以説正逐漸全方面掏空台灣産業、削弱台灣的産業競爭力。島記憶體在多時的“疑美論”進一步發酵、上升。

中時新聞網發佈署名評論文章指出,捷安特被扣貨,看似單純的産業摩擦,實則是一記警鐘。它提醒我們,在特朗普的交易型外交下,規則可能會被忽視,盟友可以被犧牲,一切都能成為籌碼。對台灣而言,當老百姓更擔心薪水不夠、生活變貴、孩子未來沒有保障時,如果政治人物還是只強調台灣必須要繼續“抗中、親美、友日”,台灣民眾只會在一次次失望中對未來失去信心。國民黨籍台中市民意代表李中指出,美國顯然正在設法全方位掏空台灣産業。美國在拿走台灣高科技産業後,接著將目標轉移到傳統産業。

美國《紐約時報》22日有報道指出,台灣以半導體産業聞名,但台灣不僅是全球晶片供應鏈的核心,也是美國主要的螺絲釘供應方。旅美教授翁履中強調,《紐約時報》的這篇報道也在提醒台灣,“美國政策的出發點永遠是美國利益,不會替台灣考慮”。他認為台灣要自己正視問題、調整政策,才不會逐步被邊緣化。

據最新數據顯示,台灣“無薪假”人數大增。與此同時,台灣消費者信心指數走低、製造業採購經理人指數(PMI)也繼續處於收縮區間。多位受訪專家表示,美國對臺疊加高關稅等因素正在影響業者對未來的信心,台灣經濟發展前景不容樂觀。

在台灣長風基金會9月初舉辦的論壇“被榨幹的台灣:特朗普關稅來襲 台灣産業如何求生”上,台灣“中央大學”經濟係教授吳大任認為,台灣的很多産品是經由國際供應鏈分工完成,因此台灣除了受到美國直接關稅影響外,美國針對其他經濟體的關稅也會間接衝擊台灣出口産業。更應該注意的是,在特朗普推動製造業回流美國的政策下,以臺積電為首的半導體供應鏈廠商若逐漸加大對美投資,台灣的民間投資力道可能就會因此減弱,影響的會是台灣未來3年到5年的經濟增長。

面對難言樂觀的經濟前景,台灣業者積極尋求破解之道。近日,台灣工業總會發佈“2025工總白皮書”,在兩岸政策部分以“避免誤判,尋求兩岸和平共處”為主軸,提出希望臺當局鬆綁兩岸交流、掌握大陸市場變化開拓多元商機等多項建議,在島內引發強烈共鳴。國臺辦發言人陳斌華日前對此表示,台灣工總的白皮書反映了台灣工商界對當前臺海形勢的深度憂慮,表達了對民進黨當局兩岸政策的質疑反對。當前,美國對臺加徵“20%+N”關稅,島內許多産業、企業面臨生存困境,大陸的廣闊市場對他們而言既是脫困的出路,更是存續發展的機遇。台灣時事評論員謝志傳表示,兩岸加強交流合作對台灣異常重要。通過與大陸企業深化融合發展、提升産業鏈供應鏈合作水準,島內許多面臨困境的企業有望找到出路、實現更好發展。

9月12日在北京首鋼園拍攝的2025年服貿會台灣展區,臺企集體亮相北京服貿會拓展商機。新華社記者 徐欽 攝

面對變亂交織的外部環境,大陸經濟運行總體平穩、部分指標持續改善、新動能成長壯大、高品質發展態勢持續。今年上半年,大陸貨物貿易進出口共21.79萬億元人民幣,同比增長2.9%,創歷史同期新高。其中,出口13萬億元,增長7.2%。據台灣地區金融監管機構公佈數據,今年第一季度,台灣上市、上櫃公司大陸投資獲利1156億元新台幣,創歷史同期新高。這充分説明,兩岸經濟合作和融合發展正在持續惠及兩岸企業與民眾,大陸是臺商臺企穩定、安全、可為的投資目的地。

美國濫施關稅,挑動全球範圍貿易戰,威脅的是兩岸經濟發展和民生福祉,兩岸同胞理應和衷共濟,攜手應對外部風險挑戰,堅定維護正當發展權益和中華民族利益。兩岸完全可以通過深化融合發展、提升産業鏈供應鏈合作水準,共同應對外部風險挑戰、壯大中華民族經濟。(作者:常濱)