1月5日,我們迎來了冬季的倒數第二個節氣——小寒。民間諺語有雲:“小寒時處二三九,天寒地凍冷到抖”,小寒時,我國大部分地區進入嚴冬,河流冰封,土壤亦凍結,一年之中最寒冷的時段就此開啟。天氣雖寒,但人們對生活的熱愛卻不減半分。小寒時節,民間有吃臘八粥、備年貨、做九九消寒圖、賞梅等習俗,頗有一番冬季雅趣。

由北京市文旅局和國際在線聯合推出的“中國節氣裏的京味非遺”系列短視頻小寒篇,聚焦京味非遺——京作硬木傢具製作工藝,在光影交錯之間,為您展示榫卯結構的奧妙,“雕刻”一段冬日悠長時光。

臘月裏邊迎小寒,各類民俗雅趣多

小寒的一個“小”字,似乎將隆冬的寒氣化解了許多。但其實不然,小寒是冷氣積久而寒,是天氣寒冷但還沒有到極點的意思,它與大寒、小暑、大暑及處暑一樣,都是表示氣溫冷暖變化的節氣。

深冬時節,天地閉塞,雖然出行不便,但絲毫不影響人們給生活找點樂趣的雅興。小寒時節,正是臘月,家家戶戶都開始忙著為過年做準備,買春聯、窗花……儘是一派熱鬧的景象。而由於小寒往往與臘八節臨近,人們也會在此時節熬煮一鍋濃郁香甜的臘八粥,齒頰生香之間,浸潤著濃濃的年味。

《歲時記》曰:“一月二氣六候,自小寒至穀雨。四月八氣二十四候,每候五日,以一花之風信應之。”在古代,人們選擇應節令而開的花作為標誌,以花為節令之信使,故稱花信,而風應花期,又有了“花信風”之説。百花集中開放的季節,從“小寒”開始,到“穀雨”結束。小寒的花信三候便是梅花、山茶與水仙。此時,不論是踏雪尋梅,還是在家中觀賞水仙,都為小寒增添不少雅韻。

一榫一卯,古韻悠長

如何不用一顆釘子,建造傢具與建築呢?其中的奧妙,便是榫卯結構的應用。

榫卯指的是在兩個木構件上所採用的一種凹凸結合的連接方式。其中,凸出部分叫榫;凹進部分則為卯,榫和卯咬合,起到連接作用。作為我國古代科技成果的重要代表,榫卯對東亞地區的傳統木制建築産生深厚影響。榫卯結構的建造思想,成為古人留給今人的一筆寶貴財富。

在建築領域,唐代的佛光寺大殿、遼代的應縣木塔是榫卯結構應用的典型案例。在傢具領域,明代榫卯傢具則把中國傳統傢具推向發展頂峰。在北京地區,則形成了獨特的京作硬木傢具製作工藝。京作硬木傢具製作技藝是在明清宮廷傢具的製作中逐漸形成的,它産生於北京,至今已有三四百年的歷史,與“蘇作”(蘇州)、“廣作”(廣州)並稱為中國硬木傢具的三大流派。京作硬木傢具與北方地區乾燥的氣候相適應,榫卯結構是京作傢具的精髓,看似最簡單不過的打眼兒,卻關係到一件傢具是否能夠經年不散。京作硬木傢具注重陳設效果,追求厚重的造型、龐大的形制,由此而形成雍容大氣、絢麗豪華的京作風格。

2008年,傢具製作技藝京作硬木傢具製作技藝被列入第二批國家級非物質文化遺産名錄。

來煙袋斜街,感受北京冬日風情

聽到煙袋斜街之名,您可能也猜到了,這條街的得名與“煙袋”頗有淵源。

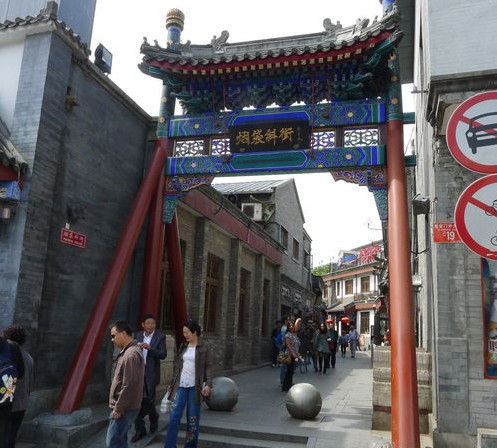

煙袋斜街有著800餘年歷史,在明代時,就已經是一條商賈雲集的商業街了。煙袋斜街東起鼓樓前的地安門外大街、西至小石碑衚同與鴉兒衚同相連處,全長232米。得名煙袋斜街,一説是因為這條古街形似煙袋,細長的街道好似煙袋杆兒,東頭入口像煙袋嘴兒,西頭入口折向南邊,通往銀錠橋,看上去就像一個煙袋鍋兒;另一説則是因為當年老北京住在北城一帶的旗人大都有抽旱煙或水煙的嗜好,北京城裏的煙葉行業因此而發展起來,當年鼓樓前、地安門外有眾多煙鋪。那時候抽煙講究用煙袋,所以這條小斜街上,開著不少的煙袋鋪,便有了煙袋斜街一名。

煙袋斜街 圖源 首都之窗

2010年,煙袋斜街被文化和旅遊部、國家文物局授予“中國歷史文化名街”稱號。漫步於此,您不僅可以品嘗北京地道小吃,還可以欣賞到道路街道兩旁古樸的四合院,感受其中的厚重歷史與文化底蘊。

此外,煙袋斜街還毗鄰南鑼鼓巷、什剎海等地,若您想感受北京的慢時光,不妨挑一個晴朗的日子來此,感受不一樣的北京風情。(文/韓嘉慧)