原標題:楓亭古街:海絲遺韻 千年迴響

楓慈溪穿過楓亭古街。 張力 攝

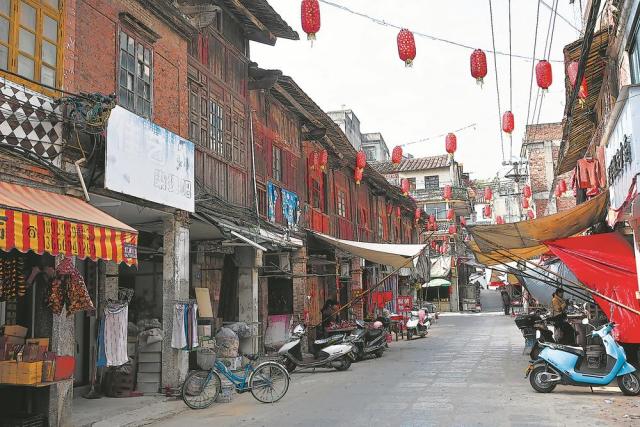

楓亭古街 陳陽陽 攝

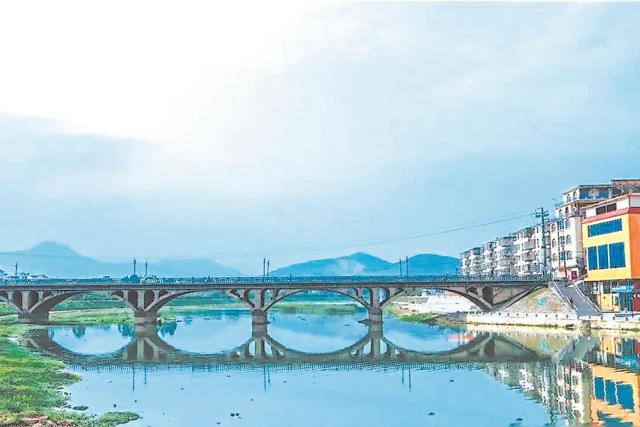

溪海交接處的太平橋 (資料圖片)

楓亭遊燈 陳陽陽 攝

4月30日,“莆陽爽夏·廂約山海”2025年莆田市夏季文旅活動正式啟動,擁有千年曆史的仙遊楓亭古街成為打卡地,“五一”期間遊客接待量達6萬餘人次。熙熙攘攘的人群穿梭于古街青石板路,曾經繁華的海絲商貿老街,在旅遊熱潮中再次煥發生機。千年古韻與現代熱情交織,繪就了一幅文旅新圖景。

楓亭古街所在的楓亭鎮地處莆田市城廂區、仙遊縣與泉州市泉港區三地交界處,是湄洲灣北岸與南岸的交通樞紐,素有仙遊“南大門”之稱。楓慈溪與滄溪在楓亭古街交匯,最終注入湄洲灣,形成“溪海匯流”的自然景觀。楓亭古街舊時是福泉驛道的重要樞紐,航海運輸興盛,鄉道縱橫,交通便利,曾是歷史上重要的航道和商貿集散地。

楓亭古街飄蕩著潮漲潮落的千年海絲迴響。在海洋文化的浸潤下,楓亭古街成就了莆田“海濱鄒魯、文獻名邦”的美名,蔡襄、林蘭友、塔鬥夕霞、天中萬壽塔、會心書院、元宵遊燈、蘭友古街、學士古街等成為古鎮最美的文化注腳。

古港遺韻

走街串巷見往昔

宋代,楓亭港(古稱太平港)對外貿易繁榮。《興化府志》記載:太平港地處溪海匯流處,商販船皆匯於此。太平港涌現“舳艫銜尾”繁榮的景象。商船順風揚帆,不日而達于江浙淮湖都會之衝。楓亭古街隨著港口的興盛而發展壯大,主要由霞街、蘭友街、學士街三條街道構成。

霞街與蘭友街分列楓慈溪兩畔。蘭友街作為楓亭古街最繁華的街區之一,古稱“漁街”。宋代,楓亭已是“魚鹽輻輳之品,官司往來之地”。由於地處濱海,溪渠縱橫交錯,往來旅人商販多有不便。宋慶曆六年(1046年),商人洪忠出資建成太平橋貫通南北,往來商販匯於此售賣漁獲。

太平橋歷經歲月更迭,如今仍是當地人通行的重要橋梁。其秘訣就藏在建造時的“巧思”中。“當初建造時因水流湍急,橋基屢築屢毀,後來人們想到利用溪岸榕樹根盤繞築基,最終形成了如今看到的七孔石橋。”楓亭鎮文化站站長林碧桃介紹道。

元代,太平港“重載而來,輕赍而去”,太平陂建成後,“漁街”正式設立。“漁街”設有專業性的圩市,有三媽宮的米圩和柴草圩、觀音亭南面溪灘邊的魚圩和鹽圩,被稱為“一哄之市”。

民國年間,為紀念明代忠臣林蘭友,“漁街”易名為“蘭友街”。新中國成立後,蘭友街成為楓亭的商貿重地,惠安、莆田、仙遊三縣客商於此經營。如今的蘭友古街各類商鋪琳琅滿目,街道商鋪的“老字號”門牌見證著“漁街”曾經的繁榮。

穿過蘭友街向南拐便是學士街。“慶曆名臣鄉,端明學士裏”出自南宋狀元王十朋的留題,學士街的名稱由此得來。“舊時的學士街是楓亭驛道的重要組成部分,民國以前這裡是福州通往泉州的唯一通道。”楓亭鎮蘭友社區工作人員洪智良介紹。

“列肆喧雷,長橋跨虹。”《螺江風物志》描繪古街中市集的繁華和橋梁的壯麗。如今,學士街上木質、紅磚、南洋僑厝等風格各異的商鋪林立。

“這間大厝名為‘廣源’厝,始建於1930年,歷時三年建成,花費14000余枚銀圓。”當地群眾指著一棟三開間三層大厝説,屋主特地從廈門買來圖紙,聘請惠安工匠施工,廣源別墅是當時楓亭第一家使用鋼材水泥建造的樓房。

廣源別墅的門頭,用藍色顏料書寫的“廣源綢緞布莊”清晰可見。“廣源別墅主人經營布料,兼售百貨,是當時的百貨商場。”當地群眾説。大厝雖歷經百年風霜,但裏面的羅馬柱、色彩鮮艷的琺瑯瓷磚、具有中國傳統風格的石雕等,都見證著楓亭發達的海絲商貿和活躍的海洋文化交流。

文脈綿長

以蘭為友育英才

據《福建省志・商業志》載,宋太平興國四年(979年)楓亭太平港開發通航,到1257年,商賈販棧在此集散,海運糖、鹽、荔枝等土特産品銷往淮、浙等地,每年達幾千壇。明代,當時的霞橋港、滄溪港每天有40多艘三桅大帆船停泊,每年運出砂糖1.5萬噸,桂圓幹3000多噸,木材、山貨、蜜棗等10萬噸。

海洋貿易的興盛使楓亭成為閩中沿海的商貿重鎮。楓亭素有重教興文的傳統,經濟的繁榮為教育提供了物質基礎。舊時的楓亭修建眾多書院,始建於宋初的會心書院是楓亭文化教育的重要象徵。許多文人墨客在此講學、著書立説,培養了大批人才。

“楓亭人十分重視教育,這也是楓亭人才輩出的原因。”林碧桃説,自宋至清楓亭進士就有127人,任知縣以上的112人。文化教育興盛的蘭友社區素有“儒鄉蘭友”之美譽,宋代到明代登進士第者就有10多人。

如今的蘭友街是家鄉人民為紀念林蘭友而來。可見,明代忠臣林蘭友在楓亭人心中的重要地位。記者走進位於楓慈溪之畔的林蘭友祠堂,映入眼簾的是祠堂正中“忠貞成性”的匾額。“這個匾額是興化府尹柴禎題贈,以此表彰林蘭友的忠貞氣節。”洪智良介紹道。

海洋貿易帶來的廣泛文化交流與多元包容的文化環境,塑造著楓亭文人的風骨。回顧林蘭友的生平事跡,多元的海洋文化使其擁有廣闊的胸懷和堅韌不屈的精神。在朝為官期間,敢於直言進諫,彈劾弄權誤國的權臣,被譽為“鐵面御史”;抗清攜帶全家隱居海島15年,組織義軍,在陸地與海島繼續與清軍週旋多年。剛正不阿、忠貞不渝貫穿林蘭友的一生,成為深刻影響楓亭人的精神力量。

“亢圖易築總堪憐,髯老禿翁今變面。”林蘭友在《瓦甌》一詩中述説其家國情懷及忠貞之志。其文學創作《迷迷草集》,豐富了“海濱鄒魯、文獻名邦”的文化內涵。

“楓亭人才輩出,在各領域都百花齊放。”林碧桃説道。作為海上貿易的重要節點,在多元文化的交流碰撞中培育出楓亭人開放的思維、創新精神和廣闊的視野。宋朝開國顯貴陳洪進官封岐國公、追封南康郡王,宋代興化教頭諭洪忠捐資建造太平、滄溪、沙溪等七橋。清代畫家林肇祺,精於繪畫,同時善詩、書、金石刻畫,現今仙遊楓亭麟山宮還遺留著他的墨蹟。當代,國醫楊春波出身中醫世家,2017年6月獲評福建首位“國醫大師”。

海洋貿易的繁榮為文化交流提供了肥沃的土壤。“如今研究楓亭的重要史料很多出自楓亭人撰寫的書籍,像《螺江風物賦》《楓亭志》《楓江攬勝》等。”林碧桃如數家珍地介紹説。其中,元代林亨撰寫的《螺江風物賦》一書內容豐富、資料翔實,兼具歷史價值、史料價值、文學價值,是一部不可多得的研究楓亭與海上絲綢之路關係的史料著作。

清代林有融所編著的《楓亭志》,分地理、人物、列傳、藝文、事類、續編等計八卷,成為楓亭的小百科全書。當代吳春永所著《楓江攬勝》《楓亭風物》《楓亭三媽宮志》等書籍,無不代表著楓亭文化的勃勃生機。

千燈競舞

百工巧藝傳古今

“香涌太平巷,燈耀青螺峰。”這説的是舊時仙遊楓亭遊燈的盛況。

遊燈習俗始於宋代,流傳至今已有近千年。它融合了民間燈藝、曲藝、舞蹈、十音八樂、戲劇和雜技等各類藝術形式,並以游動的方式進行展示,別具特色。

清光緒年間,楓亭學士街是古驛道的通衢要地,行旅之人往來如織,從未斷絕。同時,這裡也是海産品的集散銷售圩場,引得賈商紛紛雲集。莆田湄洲島、惠安崇武等地的漁民,在出海捕撈返航後,會將海鮮産品源源不斷地運至楓亭學士南市街售賣。市場輻射莆、仙、惠三邑。

據傳,某年正月十六,楓亭古街舉行盛況空前的元宵遊燈,吸引眾多觀燈者前往。其中不乏湄洲島、崇武等地漁民加入遊燈隊伍,他們既觀花燈賞元宵,也借此銷售海貨,用竹籮筐裝滿魚蝦等海貨,並挂上用花生油點燃的玻璃圓燈,夫妻雙雙扛著竹籮筐參與元宵遊燈活動。

此後,學士里民仿傚漁民扛魚遊燈的情景,用竹片、竹篾編製成形如馬鮫、鱸魚、鯧魚、鯉魚、鰱魚、烏賊、龍蝦等水産的形象,外糊彩紙或綢布,並繪製鱗片細節,製作成形象逼真、栩栩如生的魚燈。魚燈巡遊時挑選若干名青年男女,佯裝夫妻伴侶。一男一女搭檔、模倣漁民伕婦賣魚時的場景,用竹棍扛著,邊走邊戲説:“端明學士裏,人人做生意,夫唱妻又隨,價錢很合理,鮮魚很新鮮,斤兩稱‘先先’,童叟不相欺,先來就賣先。”成為遊燈隊伍一道獨特的風景線。

“海洋貿易使楓亭成為一個多元文化匯聚的地方,不同地區的文化信仰和民俗風情在這裡相互交融。”林碧桃説,比如百戲彩架燈有各種主題,融入媽祖等不同文化元素,體現了當地對海洋神靈的敬畏和對平安、吉祥的祈願。其中,水燈在楓亭遊燈中體現為“龍舟水閣”這一獨特形式,起源於1941年的觀音祭祀活動。當時聘請南安師傅製作水架船燈,後演變為元宵節的百戲彩架燈,併發展出水上巡遊版本。

“楓亭遊燈的特色是從小傳承、全家上陣。”林碧桃説,從老到少的“全民參與”也讓遊燈這一延續百年的傳統在如今仍有蓬勃的生命力。遊燈的發展歷程印證了“以港興文,以文促貿”的文化實踐,成為“海絲”文化遺産的鮮活實例。

“蘭友社區作為楓亭千年古鎮的發祥地,下一步將充分發揮當地的厚重資源、人文和千年古街的獨特優勢,打造商貿、文旅重地,吸引更多的遊客前來觀光、遊玩、購物,為‘千年古鎮 宋韻新城’添新彩。”蘭友社區黨支部書記洪福坤表示。(見習記者 陳陽陽 通訊員 鄭志忠)