2025年4月14日,在香港舉行的世界互聯網大會亞太峰會上,《以普惠包容的人工智能治理賦能全球可持續發展》報告(以下簡稱“報告”)正式發佈。作為大會人工智能專委會成立後發佈的首項研究成果,報告旨在為彌合智慧時代的全球南北差距、推動技術紅利普惠全人類、加速人工智能賦能可持續發展目標實現作出貢獻。

報告通過對人工智能賦能可持續發展的全球進程、當前進展與現存問題進行了梳理與分析,指出人工智能在為可持續發展帶來機遇的同時,也伴隨著諸多亟待解決的挑戰;如何在推進其賦能可持續發展的過程中妥善應對這些挑戰、引導技術的正向賦能,是推進全球人工智能治理的關鍵任務。為此,報告得出如下結論和行動建議:

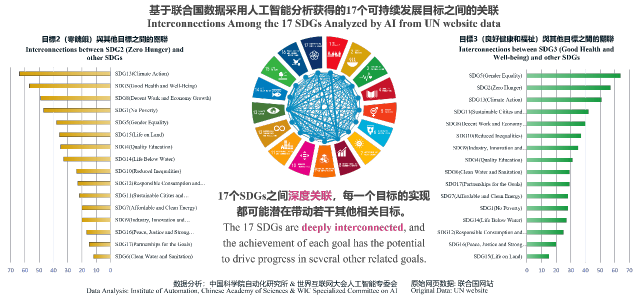

圖1:17個可持續發展目標之間的關聯

其一,可持續發展目標之間緊密相互關聯;人工智能有能力為促進各個目標實現作出重要貢獻,但仍需要妥善治理來為上述賦能過程提供引導與保障。報告引用的研究表明,17個可持續發展目標之間深度關聯,每一個目標的實現都可能潛在帶動若干其他相關目標。同時,人工智能已經在經濟、社會、環境和科學等多個領域展現出了其巨大的應用潛力。報告分析了18.3萬餘篇高引用人工智能文獻,研究結果顯示,在所有高引用的人工智能文章中,超過一半對可持續發展做出積極貢獻。具體而言,52.6%的高引用人工智能文獻對至少一個可持續發展目標有直接的促進作用,並且在人工智能各研究方向與可持續發展目標的所有可能排列組合中,有91%的組合具有相應的高引用論文作為支撐。這一數據有力地證明了人工智能技術在各個領域都能發揮重要作用,並且對可持續發展目標的普遍貢獻不容忽視。然而,人工智能的應用也帶來了一系列新的挑戰,例如能源負擔、演算法偏見和結構性失業等。這些問題如果得不到妥善解決,可能會對可持續發展目標的實現産生負面影響。

圖2:人工智能研究領域與可持續發展目標的關聯圖(基於文獻分析)

圖 3:人工智能賦能17個可持續發展目標的文獻佔比

為此,報告建議國際社會應全面推進人工智能賦能可持續發展的實現。當前可持續發展目標的實現狀況不容樂觀,超過三分之一的可持續目標停滯不前甚至倒退。儘管人工智能具備為可持續發展做出更大貢獻的潛力,但目前國際上對於這一領域的關注和合作還遠遠不夠。因此,報告呼籲各國政府、國際組織、企業和學術界加強對此議題的關注度,深化多方合作,共同促進人工智能在可持續發展中的潛能得以穩健釋放。同時,建立健全引導和保障機制,確保人工智能技術的應用能夠始終朝著有利於可持續發展的方向前進。

其二,智慧鴻溝是數字鴻溝的新形態;在人工智能賦能可持續發展的實踐中,彌合數字與智慧鴻溝要求更加開放與包容的多方參與,來充分釋放人工智能的賦能潛力。彌合數字鴻溝是可持續發展的核心議題與重大挑戰,在人工智能賦能可持續發展的領域,數字鴻溝主要表現為三個方面的不均衡:一是在不同可持續發展目標中的關注度和投入度存在差異。商業激勵、社會激勵等多重因素影響下,更多資源傾向於投入具有成熟技術與成熟商業模式的可持續發展目標。二是相關數據的不充足和不均衡。聯合國報告指出,區域和國家間存在數據不均衡,不同可持續發展目標的數據也存在不均衡。三是技術適配度的不均衡。部分可持續發展目標與人工智能技術高度適配,如産業、創新和基礎設施(目標9),而另一些可持續發展目標,如無貧窮(目標1)、清潔飲水和衛生設施(目標6)等領域的研究相對較少,如何通過技術賦能還需要進一步探索。報告指出,人工智能的出現使得數字鴻溝向智慧鴻溝轉變,與傳統形態相比,智慧鴻溝不僅體現在技能和知識上,還對理解、態度和數字素養提出要求。因此,彌合新型數字鴻溝要求塑造數字與智慧環境,培育普遍參與的意識和能力。

為此,報告建議推進人工智能賦能可持續發展的包容性。這一建議強調廣泛參與和多重路徑。一方面,報告呼籲營造良好環境,提升公眾素養,以保障發展中國家和弱勢群體在各環節的代表性與話語權,從而平衡各方利益,保障各方參與。另一方面,報告倡導多方共治,推進不同合作機制間的有機協同和包容性框架;同時呼籲探索不同的技術實現路徑,尋求多元化的技術解決方案。

其三,在生成式人工智能時代,開源(Open Source)的定義逐漸演進為開放資源(Open Resource),涵蓋了源代碼、數據、演算法、模型、標準、知識和內容等多方面的開放共享,強調更廣泛的互通與開放。這種開放資源模式通過優化資源配置,在政務、教育、醫療等關鍵領域形成了多樣化的解決方案,創造了經濟與社會價值的良性循環,為全球産業鏈的數字化轉型和可持續發展目標的實現提供了有力支持。開放資源的普惠性使得技術紅利能夠更廣泛地惠及全人類,尤其是幫助資源受限的南方國家更好地利用人工智能技術,促進可持續發展。然而,開放資源也帶來了新的濫用風險,需引起廣泛關注並加以有效應對。

為此,報告建議推進人工智能賦能可持續發展的普惠性。該建議關注收益與成果共享,倡導跨國界、跨領域的廣泛合作,鼓勵開放資源,降低技術壁壘,促進互聯互通。生態社區間應構建去中心化的互聯網絡,加強交流與協作,實現各參與主體的協同創新與資源高效整合。這些舉措能夠幫助構建一個既靈活安全又開放自組織的開放資源生態系統,確保人工智能的發展成果能夠平等惠及全人類。

其四,人工智能能力建設國際合作為世界各國,尤其是發展中國家提供了加速可持續發展的歷史機遇。人工智能能力建設的意義在於,通過授人以漁來從根本上改變發展中國家利用人工智能技術的方式。發展中國家可以通過能力建設提升技術實力,縮小數字鴻溝,釋放人工智能在推動經濟增長、改善公共服務和應對全球挑戰方面的潛力,同時保障合作的長期效益和系統性成果,確保人工智能技術發展真正惠及長遠。伴隨著聯大決議和中國提出的能力建設普惠計劃,當前推進人工智能能力建設成為國際合作的關鍵議題,這為發展中國家提供了良好的機遇期。同時,考慮到發展中國家歷史積累薄弱、發展情況複雜,因此在開展能力建設國際合作中,需要避免合作機制異化為新的發展負擔,對此應遵循包括主權尊重、本土適配、循序漸進、平衡推進和創新培育等一系列原則來開展合作。

為此,報告建議與中低收入國家共同探索可負擔、可持續的能力建設模式。國際社會應給予中低收入國家特別關注與支持,充分考慮其實際情況和自身利益。在人工智能賦能可持續發展目標的過程中,應積極探索本土化、低門檻的能力建設國際合作模式,幫助發展中國家實現數字化與智慧化轉型。

其五,深化人工智能治理,加速人工智能賦能可持續發展的全球進程需要更廣泛和深入的國際對話與合作。在人工智能賦能可持續發展的進程中,深化全球治理合作、共同應對全球性挑戰顯得尤為重要。當前,北方國家憑藉技術和資源優勢,有能力承擔更多國際責任;而南方國家面臨資源匱乏、技術薄弱等挑戰,急需獲得針對性支持。雙方需要通過互補性合作共同應對人工智能與可持續發展目標之間的共性挑戰,來共同構建包容共享的全球治理體系,確保技術紅利惠及全人類。同時,人工智能的多個關鍵領域,如技術標準、能力建設、生態系統、社區參與和倫理規範等,也需要全球範圍內的深度合作,以實現技術共享和規範統一。

為此,報告建議進一步完善國際治理多邊合作機制,來為人工智能賦能可持續發展提供保障。各國應在聯合國等國際組織的框架下,共同構建一個包容普惠的國際治理框架,重點關注能力建設、風險監測評估、安全管控、倫理規範共識及技術標準互操作等關鍵領域。發達國家應通過技術轉移、資金援助、人才培養等方式,幫助發展中國家提升人工智能研發與應用能力,使其更好地融入全球人工智能生態體系,共享發展成果。

總之,此次報告圍繞人工智能賦能可持續發展議題,提供了寶貴的洞察與行動建議。在全球人工智能賦能可持續發展的進程中,各國需秉持開放合作的態度,加強國際間的交流與協作,共同應對挑戰,共享發展成果。唯有如此,方能真正實現人工智能技術的普惠包容,推動全球可持續發展目標的順利達成,為全人類創造更加美好的未來。

作者:曾毅

世界互聯網大會人工智能專業委員會主任委員、安全與治理推進計劃牽頭人;

中國科學院自動化研究所人工智能倫理與治理中心主任