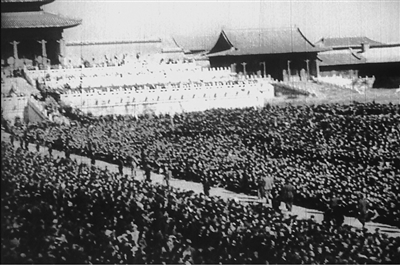

1945年10月10日,見證華北戰區受降儀式的民眾擠滿故宮太和殿廣場。

中國電影資料館供圖

《燃燒的影像》海報。

中國電影資料館供圖

88年前的7月7日,七七事變爆發。7月8日,中共中央向全國發出通電,指出:“平津危急!華北危急!中華民族危急!只有全民族實行抗戰,才是我們的出路!”

從1931年至1945年,持續14年的空前浩劫造成超過3500萬中國人的傷亡。中華民族空前覺醒,全國抗戰的範圍之廣、規模之大、投入之多、影響之深,都是空前的。在中國電影資料館的庫房裏,《白求恩》《四萬萬人民》《十九路軍抗日血戰史》等一批歷經八十余載的新聞片、紀錄片,真實記錄了歷史的現場。這些影像基本覆蓋了14年抗戰的各個階段,幾乎對所有重要事件和人物都有涉及。它們中的有些畫面讓人不安和恐懼,有些畫面令人激昂和振奮,還有許多讓我們感嘆和深思。它們在訴説,在吶喊,也在流血,在燃燒。拍攝這些影像的人,有些來不及看到影片上映,就已犧牲在疆場。

中國電影資料館曾對館藏500余部抗戰時期拍攝的紀錄片進行數字化掃描和整理考據,最終從284部影片中精剪133000余幀畫面,修復並製作完成了文獻紀錄片《燃燒的影像》。2015年,為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70週年,《燃燒的影像》在全國公映,10年來,影片陸續走進高校、企業、機關等不同場館,與觀眾見面。2025年6月20日,第十四屆中國電影史年會期間,《燃燒的影像》再次放映。觀眾説:“這裡面的每一幀、每一秒都是真實的,它不僅是一部電影,更是一幅燃燒著正義之火的歷史畫卷。”

沒有什麼比真實的影像更有力量!炮火閃爍中光影的抖動,轟炸後房樑燒斷的聲音清晰可辨,廢墟中的幼兒無助地哭喊,上海商務印書館的東方圖書館化為殘垣,保存的46萬冊古籍善本、珍本灰飛煙滅……硝煙仿佛穿透銀幕撲面而來,將我們拽入幾十年前那個血與火交織的時空。不論電影工作者還是普通觀眾,面對光束中一幀幀閃動的抗戰畫面,每個人都被深深震撼,在沉默中沉思。

抗戰歷史,不再只是課本上的文字。七七事變後,宛平城城墻上的彈坑;民眾自發慰問傷員、組織抗敵宣傳隊;臺兒莊戰役前,挖戰壕的孩子們;武漢空戰中,中國戰機在包圍下義無反顧地撞向敵機;毛澤東在最艱難的歲月寫下《論持久戰》;老人、婦女和孩子加入滇緬公路築路大軍;白求恩大夫繁忙的手術臺和他簡單卻隆重的葬禮;1945年10月10日,20多萬民眾擠滿故宮太和殿廣場,見證華北戰區受降儀式,1937年12月中國軍隊被迫撤出南京,攝影機留下的南京城最後一瞥,兩幅畫面對比,成為深埋在記憶中的兩行淚……這些穿越時空的影像,構成了關於民族苦難、抗爭與榮光的最直觀、最深刻、最具感染力的集體記憶。

全民抗戰的同仇敵愾、鐵骨錚錚,在這些誕生在硝煙戰火中的影像中深刻呈現。從東北抗聯的雪野山林,到重慶轟炸後的焦土殘垣;從後方民眾的萬眾一心,到前線壯士的無畏衝鋒,一幀幀真實的影像組成一部立體的抗戰史。時間跨度從1931年的九一八事變延續至1945年抗戰勝利,地域覆蓋從正面戰場到敵後根據地、從淪陷城市到大後方腹地,甚至遠至國際輿論的戰場;人物群體從孩子到老者,從軍人到普通百姓,從文化界到國際志願者。有的是戰地記者冒著生命危險拍攝的畫面,有的是民間私人拍攝的生活場景,更多是新聞紀錄片、抗戰宣傳片,還有不遠萬里來華援助抗日的國際記者的攝錄,等等。

影像自己會“説話”,真實自有千鈞之力。將這些“燃燒”的影像剪輯成為一部紀錄片,整個創作團隊人數超過100人,分為史料組、資料組、文案組、導演組、影像修護組、後期組。大家仿佛面對一座龐大的“影像長城”,每一幀畫面都是不可複製的歷史切片。為確保每個鏡頭的準確性,我們像考古學家一樣,從中尋找線索,確認正確信息,查閱大量文獻資料。軍事科學院、中國第二次世界大戰史研究會、中國社會科學院近代史研究所的專家們,也來幫助我們反復審閱。

《燃燒的影像》的精神源頭,要追溯到那些在戰火中堅守的電影先驅。當一部名為《淞滬抗戰紀實》的影片出現在銀幕上時,我們都不由得激動起來。片頭字幕顯示,影片由上海民新影片公司1937年拍攝,拍攝者之一是黎民偉,中國電影早期發展的代表人物。他曾于1923年創辦香港第一家電影製片公司,製作拍攝《莊子試妻》《天涯歌女》《西廂記》《神女》等多部影史經典影片。抗戰爆發後,他扛起攝影機,衝進硝煙瀰漫的戰場,以命相搏,記錄下社會各界抗日的身影。《淞滬抗戰紀實》記錄了淞滬會戰中日軍的暴行、我軍的抵抗,以及後方民眾的支援和募捐情況,是淞滬會戰較為完整、全面的影像記憶。

如果説影像梳理與考據是對抗戰記憶的守護,影片修復則如同一場歷史記憶的搶救戰。一些拷貝處於瀕危狀態,膠片發脆、變形,藥膜脫落、信息殘缺,為後續修復工作帶來了極大挑戰。搶救它們,不只是修復舊影,更是在為我們的集體記憶延續生命。中國電影資料館的修復師們加班加點,甚至住在機房,歷時近100天,在數字光影中與時間賽跑,竭力搶救這些瀕危的歷史影像。

從殘存的歷史影像到如今的文獻紀錄片,10年來,“燃燒”的影像不斷震撼與激勵著人們。這是兩代電影人跨越時空的使命接力,也是電影工作者與觀眾共同守護的歷史真相。

影像的價值,不僅在於回望過去,更在於照亮未來。那些被定格的普通人的表情、戰場的硝煙、城市的瘡痍、鄉村的堅韌,為社會史、日常生活史與時代心理打開了全新的、無可替代的觀察窗口,讓歷史從平面的記述走向立體的可感。影像是一面鏡子,映照出戰爭的殘酷本相;影像是一記警鐘,鳴響和平年代裏的深沉回音——銘記歷史,珍視和平!

(作者:張 馳 黎 濤 單位:中國電影資料館)