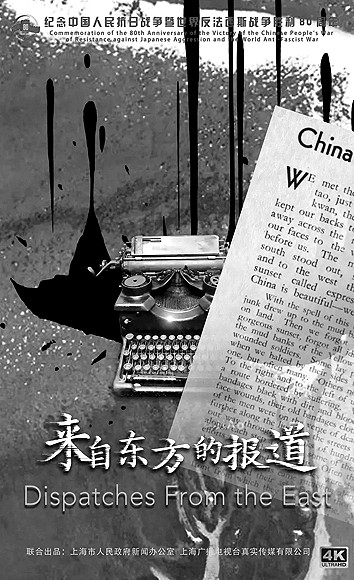

《來自東方的報道》海報 資料圖片

《英雄無名》劇照 資料圖片

【文藝觀潮】

近期,一批抗戰題材紀實影像作品集中推出。除了大量借助一手檔案文獻、當事人口述、歷史影像等呈現史實,人工智能(AI)也大規模應用其中。當歷史當事人的回憶借助AI逼真再現,當老照片裏的革命英雄站在螢幕中對你微笑致意,新視聽的觀賞性和沉浸感大大增強,煥新了我們的歷史記憶,但也讓一些觀眾質疑“這種藝術化的再現,是否會削弱乃至歪曲歷史的真實性”。

AI技術成為歷史紀錄片創新引擎

生成式AI為何快速應用到紀實影像尤其是紀錄片的創作中?這源於幾個層面的需求驅動。本體層面,紀錄片講求以真實性為靈魂,以非虛構為創作原則,但不排斥調動一切藝術手段創作,以抵達或接近真相。當前,AI技術跨越式發展,和此前的數字建模、真人搬演等手段共同成為紀錄片可選擇的創作工具。AI産品是虛擬的,但並非都是虛構的,許多人工智能生成內容立足真實世界,與之具有直接或間接的索引關係。

技術層面,當前AI技術及應用平臺快速迭代,能基於演算法和模型自主學習並生成具有邏輯性、連貫性的新內容,包括圖片、聲音、視頻等,且具有完成度佳、成本低、效率高的特點。尤其動態場景和人物動作還原度高,極大解放了生産力,提高了創作效率。

創作層面,歷史題材是紀錄片的重要涉獵領域,但絕大多數歷史缺少原始影像,導致歷史紀錄片常面臨“無米下鍋”的窘境,只能採取“空鏡堆疊、靠説驅動”的表達。而大規模搬演和數字建模費時費力,對資金有限的紀錄片團隊來説不太現實。AI可以彌補這一缺憾,通過智慧生成視聽內容輔助敘事,增強紀錄片表現力的同時,也拓展了紀錄片的選題範圍。

受眾層面,紀錄片作為大眾傳播産品,要求有一定的觀賞性以實現其傳播價值,真實性與觀賞性的有機結合往往能誕生精品力作。觀眾對紀錄片中運用各類再現或搬演手法還原真實、傳遞真相的策略已基本認可,尤其“Z世代”群體作為“數字原住民”,對數智內容産品接受度更高。AI技術讓視聽表達更加鮮活,沉浸感更強,甚至給觀眾帶來“超真實”體驗,更易獲得青睞。

從影像修復到情景生成,靜態史料“活”了起來

當下,AI已應用於紀錄片創作的全鏈條。基於內容生成的邏輯,可分為幾種模式。

一是“模糊—清晰”模式。針對作為文獻和“證據”的歷史影音品質差、清晰度不夠的問題,AI輔助下的聲音修復、4K轉化、AI上色、2D轉3D等技術,可讓原本模糊的聲像清晰起來,單調的色彩豐富起來,扁平的場景立體起來。尤其像《山河為證》等大屏端的歷史文獻片,借助影像智慧修復技術,實現了更震撼的視聽效果。畫面更清晰生動,歷史記憶也更深刻。

二是“靜態—動態”模式。通過在靜態歷史圖像上選定起止動作,再由AI生成中間畫面,最終將其轉化為一段鮮活、動態的短片。例如《AI我河山——新聞照片中的抗戰記憶》以歷史照片為基礎,讓當年照片定格下來的白求恩大夫製造醫療器材的場景“動起來”;將沙飛所攝黑白新聞照片《八路軍勝利歸來,民眾夾道歡迎》進行AI上色,也將現場人物動作進行還原,使當年百團大戰勝利歸來的民擁軍場景鮮活復現。

三是“虛實合成”模式。通過拼貼、合成等手段,實現真實素材與虛擬素材的融合。如《百年巨匠》在塑造蔡元培形象時,採用演員實景表演,後期再通過AI技術將其面部替換為蔡元培本人的面容;《創新中國》通過採集分析李易生前配音的語料庫,結合AI模型進行訓練,生成接近原聲的合成語音,應用於該片解説,再現了這一螢幕上的經典聲音形象。

四是“情景生成”模式。以AI生成替代實拍的純情景再現一般以文字史料或現實材料為依據,借助“文生圖—圖生視頻”再現歷史場景。如以英國青年喬治·何克視角見證中國抗戰的《烽火見證:英國記者的中國紀行》,以他的書信、文章為依據,生成他在中國期間的見聞影像;《來自東方的報道》的創作團隊也用AI生成了史沫特萊、傑克·貝爾登等多位西方記者筆下的中國抗戰圖景。

這幾種模式的紀錄片實踐,大多基於史實或現實材料,致力於為AI生成的內容尋找最大限度的真實依據,總體上遵循非虛構創作原則。AI作為輔助工具,賦予歷史表達新形式,踐行了“技術為用,求真為本”的創作理念。

警惕記憶之場淪為AI“哈哈鏡”

不過,當紀錄片尤其是歷史紀錄片開始廣泛運用AI技術,它在帶來敘事革新的同時,也將其推入了一個關於真實性與客觀性的討論場域。法國學者皮埃爾·諾拉曾將那些能傳承文化記憶的載體形象地稱為“記憶之場”。媒介化時代,我們靠各類媒介凝固、保存和傳承記憶,這些載體建構了人類的“記憶之場”。如今,AI正在加速涌入人類的生活,也在影響人類的記憶。尤其是借助AI生成的視聽內容,于數智時代重塑媒介化記憶的方式和形態,在人類記憶場構建中扮演起日益關鍵的角色。

但AI一方面鮮活了記憶,也在“無形變有形”中可能混雜了記憶:在一些AI生成短視頻中,我們很難直觀分清哪些內容直接取自現實世界,哪些是演算法生成。真實與虛擬界限“內爆”為一團模糊的“星雲”,一個虛實同構的記憶之場正在生成。當這種虛實混雜性一旦形成,後人很難再將其徹底分開。就像戰爭年代的個別遺留影像,我們已難以辨別是第一現場的搶拍,還是事後擺拍的。AI生成的擬像甚至迸發出比現實影像更強的震撼力,有喧賓奪主的勢頭,這不得不令人警惕。

而在AI幻覺疊加人工“加戲”下,歷史與虛構的邊界日益模糊。一些短視頻讓歷史人物説著“臺詞”,活靈活現,甚至“穿越”到他本不該出現的歷史場景。部分虛構人物、場景、情節在AI加持下套上局部真實的馬甲,用想像的拼貼篡改記憶的“底本”。如果這類問題蔓延到紀錄片領域,紀錄片就有可能被異化為扭曲的“哈哈鏡”,人類的記憶之場面臨被架空的風險。而當人們對歷史的認知逐漸建立在AI建構的“空中樓閣”上,歷史本身的真實性、客觀性與嚴肅性將受到衝擊,紀錄片作為“求真的視聽藝術”的合法性也將不再。

求真、標識、審校、適度原則為創作設置邊界

一部媒介化記憶發展史,就是一部媒介技術演進史,從口語、文字、圖像到視聽,人類借助媒介凝固、儲存和傳播歷史記憶的形象度、清晰度不斷提高。所以,我們很難拒絕AI介入人類記憶之場的建構,甚至將來AI可能會成為歷史記憶形塑的重要力量。為了避免AI對人類記憶之場造成不可逆轉的變形,我們在紀實影像創作時應給AI介入的歷史記憶書寫劃定紅線,明晰邊界。

首先,要遵守求真原則。紀實影像追求真實客觀,AI生成內容也應基於嚴格的歷史考據和事實材料,成為紀實影像抵達或靠近真相、觀眾更沉浸感知歷史的手段。紀錄片《英雄無名》在AI助力歷史情景再現的實踐中,依託隱蔽戰線人物的真實照片影像,細緻劃分年齡階段,對人物表情進行微畫像,力求真實還原英雄人物的歷史形象,讓故去的英雄以自己的,或非常接近自己的形象再度屹立於我們面前。針對歷史事件發生地的場景復原,也從建築風貌到服飾裝扮,力求再現真實。為還原日軍軍官的服裝,團隊細緻考證了日軍侵華期間的歷次換裝,包括各個時期、不同軍銜的肩章、領章與袖標式樣,以及軍裝面料與工藝的細微變化。這些細節真實折射出日軍隨著戰爭深入國力衰退,連軍裝品質也每況愈下的史實。

其次,要遵守標識原則。當前,AI技術已達到以假亂真的水準,一般觀眾難以分辨哪些是現場採集的原始視聽,哪些是AI生成或合成。使用AI的大眾傳播産品應公開透明,採用添加浮水印或在觀看提示中予以提醒説明等方式,讓觀眾知曉。在紀實影像參與構建記憶之場的過程中,唯有在此新技術語境下,與觀眾就“何為真實”達成新的契約與共識,才能為技術的使用劃定清晰的邊界。

再次,要遵守審校原則。記憶有主體性,會産生記憶幻覺,AI亦會産生大量幻覺,存在理解偏差或過度理解,進而影響內容輸出的真實性,所以也需要參照史實進行再核對,或引入專家力量,結合科學的考據推理進行評價,確保規範合理。

最後,必須遵守適度原則。紀實影像的根本在於與歷史和現實建立真實的索引關係,應以紀實內容為主體。不能因AI技術便利而濫用無度。對於確實無法獲取的原始素材,可用AI適度填補“視聽斷裂帶”,但絕不可讓歷史表達淪為技術的附庸,更不能為了感官刺激而透支觀眾信任。

AI的大規模應用催生了新的媒介記憶産品,除了紀錄片,也擴展到像紀念館、博物館日益流行的沉浸式視聽展陳等其他紀實影像中,為歷史記憶的建構注入新活力。但我們必須清醒意識到,再震撼的視聽效果,其終極使命仍在於引導我們凝視真實;再前沿的技術應用,其價值歸宿也在於服務人文的傳承。唯此,AI才能在數字時代真正成為歷史記憶的守護者。(作者:韓飛,係中國傳媒大學電視學院視聽傳播係副主任、副教授)