1905電影網專稿 你是否曾在短視頻平臺上反復刷到過這些片段?

無論是那驚艷手法配合過安檢的經典橋段,還是控雨術的奇幻場景——這些令人過目不忘的內容,都出自電影《驚天魔盜團》系列。

時隔近十年,《驚天魔盜團3》終於歸來。

目前該片穩居單日票房亞軍,累計票房已近2億元,業內預測其最終有望突破3億。回顧前作:《驚天魔盜團》于2013年收穫1.42億票房,《驚天魔盜團2》則在2016年拿下6.37億,位列年度票房第21名。

相比當前不少影史IP系列在多年後選擇重啟或續寫,《驚天魔盜團3》難得地實現了原班人馬的回歸。面對觀眾群體的更迭,能夠取得如今的票房成績已屬不易。

而接下來即將上映的《瘋狂動物城2》,其前作同樣于2016年面世。自續集官宣以來,便被寄予厚望,不少業內人士預測其有望超越前作15.38億的票房紀錄。

系列電影已成為當前電影市場中能夠獲得穩定收益的重要類型。它們通過IP品牌與觀眾建立深度連接,在持續創作中不斷尋找新鮮感,煥發IP新價值。

然而,這些時隔多年再度回歸的IP,究竟是如何重新維繫與觀眾之間的情感紐帶呢?

對《驚天魔盜團》系列而言,第三部承擔著承上啟下的作用——在影片尚未公映時,《驚天魔盜團4》就已官宣同步籌備。

在前兩部中,由四位魔術師組成的“四騎士”憑藉精妙的障眼法,上演了一場場精彩的貓鼠遊戲。到了第三部,“四騎士”再度集結,並與三位新生代魔術師聯手,展開全新的冒險。

從成片來看,影片內容更多地聚焦於人物代際的傳承。

在重要場面的設計上,也試圖創造新的經典橋段,類似前作中“過安檢”的橋段依然有所呈現,但未能再現《驚天魔盜團2》中那樣令人印象深刻的名場面。

與前兩部在豆瓣均保持7分上下的口碑相比,《驚天魔盜團3》開分僅6分,表現略顯遜色。不少觀眾的批評集中在新生代角色的加入未能帶來新意,同時影片似乎丟失了該系列的核心魅力——魔術技巧的紮實展現。

這也回到了該系列最初走紅的關鍵:魔術技巧不僅是人物的核心技能,更是劇情推進的創作根基。然而在《驚天魔盜團3》中,魔術淪為表面的視覺包裝,失去了內在邏輯,幾乎變成了一種“魔法表演”。

影片幾乎復刻了前作的反轉與詭計設定,無論是“遺孤復仇”的故事框架,還是“魔術欺詐”的情節填充,都未能跳出陳舊模板的重復。魔術變成了主角單純“炫技”的工具,而非推動敘事的核心動力。這樣的處理,不免讓滿懷情懷走進影院的觀眾感到失望。

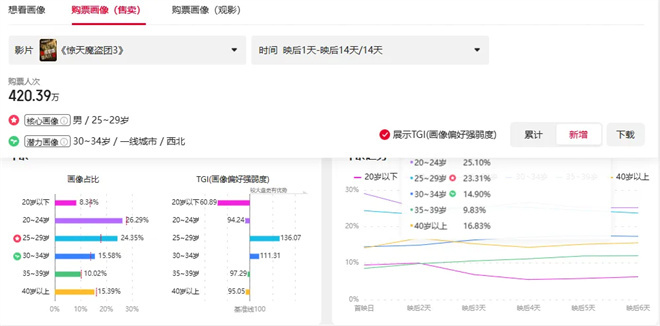

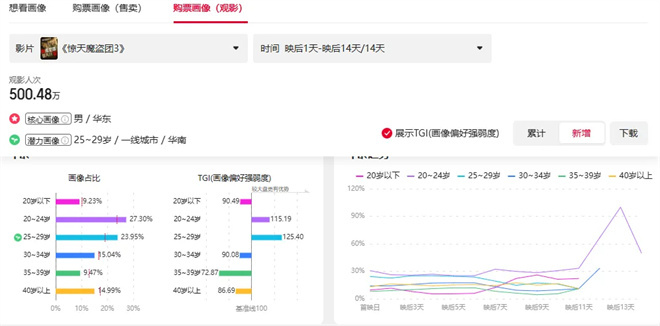

這種口碑反響也與該片的受眾構成相互印證。

貓眼專業版數據顯示,該片購票畫像中核心觀眾為25-29歲的男性群體,且多集中于一、二線城市。但有趣的是,在觀影人群的年齡分佈上,20-24歲觀眾的潛力反而大於30-34歲群體,兩者之間相差近十歲。

可以看出,當前觀影主力與前作觀眾有較高重合度,多為中頻或高頻觀影人群。而05後等更年輕的觀眾群體佔比相對較低。

與動畫電影可通過線下活動、周邊衍生等方式持續拓展IP影響力相比,真人電影在這方面略顯被動。

以《驚天魔盜團》在中國內地的宣傳為例,片方緊緊抓住前作的出圈片段進行喚醒傳播。“我注意到,電影定檔後不僅發佈了回憶向的預告,同時通過多個週邊賬號持續發佈前作切片,以此激活核心觀眾的觀影記憶。”從事電影宣傳的小夢分享她的觀察。

對於真人電影IP,宣傳前期的重點必然是“喚醒”。

她指出,年初的《唐探1900》也或多或少地通過類似方式,在短視頻平臺激活觀眾對該IP的記憶,對於《驚天魔盜團》這樣間隔長久的IP而言,這一策略更為關鍵。

短視頻平臺的傳播特性,恰好強化了宣傳的喚醒功能。

“不僅是《驚天魔盜團》這類真人電影,作為動畫片的《瘋狂動物城2》前期同樣借助短視頻進行觀眾記憶喚醒與印象強化,”小夢指出,《瘋狂動物城2》自今年傳出引進消息以來,就有計劃地在短視頻平臺重復投放前作的經典橋段。

“尼克狐尼克,你被捕了。”“為什麼?傷了你的小心臟?”這段配音曾在短視頻平臺引發映後二創熱潮,也讓兔朱迪與狐尼克的CP組合再度引發討論,不少網友模倣兩個角色的互動模式,一度成為雙人拍照的模板。

而在《瘋狂動物城2》的前期宣傳中,片方率先複製了這類易於傳播的短視頻內容,並融入新角色蛇“蓋瑞”,“這種方式不僅帶動了觀眾新一輪的互動傳播,也讓大家提前熟悉了新角色。策略不算新穎,但確實有效,”小夢總結。

除了主打兔朱迪與狐尼克的CP向內容,前作中備受觀眾喜愛的樹懶“閃電”,也通過經典片段的短視頻傳播,成功喚醒了觀眾的集體記憶。

可見,在IP電影跨越時間週期、試圖與新一代觀眾建立連接的征程中,短視頻平臺已不再僅僅是宣傳渠道,更扮演著為IP價值“續火”的關鍵角色。

它以碎片化、強互動的方式,將過往的經典記憶打包成易於傳播的情感貨幣,高效地完成了對老觀眾的“情懷喚醒”與新觀眾的“印象預習”。

無論是《驚天魔盜團》復刻經典橋段,還是《瘋狂動物城》再造互動模版,其核心都是將IP的核心資産——無論是魔術奇觀還是角色關係——在短視頻場域內轉化為持續的社交話題與共創內容。

這個過程,實質上是將IP從被動消費的“舊夢”,打造成了可參與、可再創作的“活水”。

它讓IP的生命力不再僅僅依賴於一部新作的間歇性爆發,而是通過平臺與用戶的日常互動,實現了真正意義上的長期主義維繫與動態生長,為IP的價值延續,奠定了新的基石。