六集紀錄片《文學的故鄉》第二季跟隨韓少功、張煒、葉兆言、翟永明(詩歌)、劉亮程(散文)、莫言(話劇)重返故鄉,探尋他們的創作歷程與精神原鄉的內在聯結。

“我的故鄉在林野,我的故鄉在旅途。”作家張煒在《文學的故鄉》第二季中如是説。六集紀錄片《文學的故鄉》第二季近日在央視紀錄頻道完成首播。作為國內首部以地域視角解讀文學創作,展現中國當代作家群像的紀錄片,延續了第一季探尋文學原鄉的基本主題,跟隨韓少功、張煒、葉兆言、翟永明(詩歌)、劉亮程(散文)、莫言(話劇)重返故鄉,探尋他們的創作歷程與精神原鄉的內在聯結,揭示“生活的故鄉”如何昇華為“文學的故鄉”。

該片總導演、北京師範大學紀錄片中心主任張同道在接受本報記者專訪時表示:“《文學的故鄉》第二季關注作品體裁從小説拓展到戲劇、詩歌和散文,我們想用影像告訴大家,文學是如何發生的,在視聽語言上更加新穎,突出意象再現,借助想像的翅膀在文學曠野上翩翩起舞。”

紀錄片如何勘探文學現場

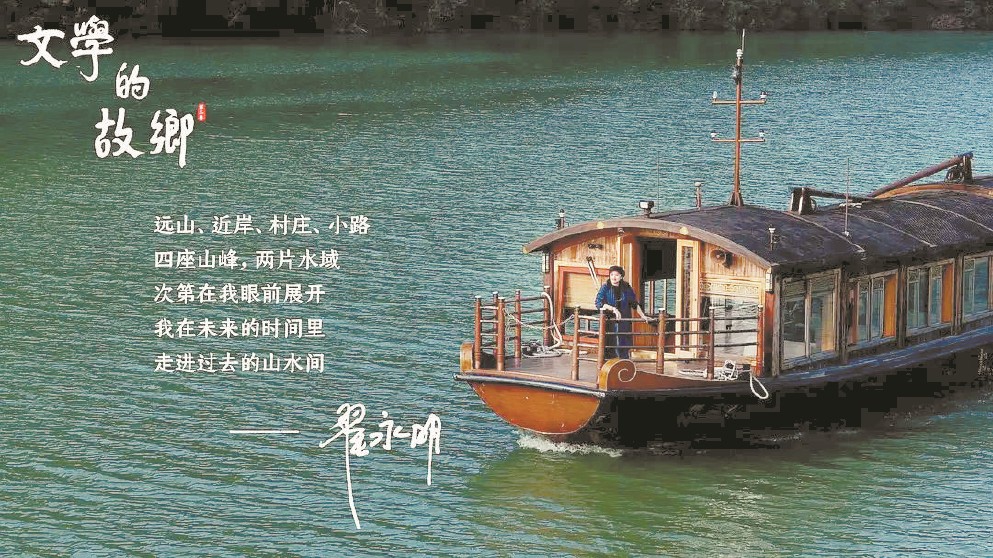

碧水連綿青山倒映著藍天,一葉小舟在湖湘山水之間揚波而來,韓少功雙手划槳訴説著心中念想;張煒走在蒼翠林野如數家珍地呼喚草木,為讀者準備著原野盛宴;明代城墻穿過綠色樹林延展歷史的縱深,葉兆言的手輕撫著城墻的灰磚;夕陽中劉亮程駕著馬車往沙漠中去,相遇的是金燦燦的向日葵;翟永明與詩人朋友們圍坐在金色麥浪中,對著咕嘟飄香的火鍋輪流朗誦詩歌;莫言握著莎士比亞銅像的手,發願要創作出世人可見的戲劇……這不是AI製作的魔幻短視頻,而是《文學的故鄉》第二季中實景拍攝的真實影像。

六位作家帶著自身的文化地理,從湖南汨羅、山東龍口、四川成都、江蘇南京、新疆沙灣到山東高密,塑造出迥然不同的文學形象,張同道表示:“我們用鏡頭回溯他們在家鄉的童年與成長,如何影響他們創造出迷人的文學版圖,形成獨特的語言風格和審美特徵,我要拍出文學是如何發生的。”

《文學的故鄉》以作家為中心,通過作家的講述,走近作家的日常,貼近作家的內心,圍繞著作家與故鄉,作家與作品,以詩意與寫實結合的視聽語言,展開一個遼闊又切近的藝術場域,從新疆戈壁到南海之濱,從湖南丘陵到山東半島,從南京古城到成都平原,從北京、蘇州、杭州到香港,第二季的拍攝行程超過四萬公里,時間跨越兩度春秋。

故事片用演員的表演來塑造人物展開故事,紀錄片怎樣表現作家的創作與文學的力量?《文學的故鄉》第二季不斷探索視聽表達的新空間,張同道坦言,詩歌和散文如何表達成為本季拍攝的最大難題。翟永明詩域寬闊,詩風多變,還跨界繪畫創作,不能像小説一樣找到文學地標,但成都的文化生態孕育著她的藝術創作。“我從一首關於火鍋的詩歌得到靈感,拍她的開篇便是詩人們在麥田裏的火鍋詩會。劉亮程真是一個有經驗的車把式,趕著馬車從生活起步,他通過文學,抵達哲學之境。這也是我對他散文的理解。”

韓少功指著湖南汨羅的一排舊房子説,當年下鄉就住這兒,尋根小説《爸爸爸》中丙崽的原型是當年的鄰居。“文學有根,文學之根應根植於民族傳統文化的土壤裏,根不深,則葉難茂。”文學現場是《文學的故鄉》呈現的核心要素,也是紀錄片的重要看點。張同道在拍攝過程中注重細節的“顆粒度”,讓觀眾猶如回到當年的文學現場,了解經典作品中人物等要素的由來。在山東龍口一個社區,老人講起“鲅”往事,原來《九月寓言》裏的寓言故事來自張煒的童年記憶;當劉亮程走進新疆沙灣當年的地窩子,其實他敏銳的聲音描寫,“一到深夜地下的聲音便窸窸窣窣”是他真實的兒時經驗;當葉兆言穿行于江蘇南京一個老舊小區,可見小説《璩家花園》裏的人物天井就住在這裡。作家回到文學現場的講述讓觀眾感受故土的風物人情如何潛移默化地影響著作家,他們的文學創作如何從故土與生活中汲取靈感,抽穗生長。故鄉之於作家,不是簡單的地理坐標,而是不斷被回憶、被書寫、被重新創造的精神世界。

新媒體時代的文學尋根

《文學的故鄉》第一季與第二季,相隔5年,在新媒體時代文學創作與傳播發生著新變,品類繁多的短視頻不斷刷新受眾的關注“時長”。那麼,50分鐘紀錄片,張同道主創團隊有沒有“時長”的焦慮?

當下是不斷提速的社會,很多人使用倍速來刷短視頻、微短劇,而對這部紀錄片每集50分鐘的片長,張同道袒露心聲:“我沒有‘時長’焦慮。一些短視頻、微短劇能夠贏得相當的消費空間,但是在未來的風中,會像泡沫一樣消散,而我相信今後《文學的故鄉》還會有人看,百年之後的價值會更大。”

在青年評論家楊毅看來,《文學的故鄉》對當代作家的紀實性展現,是活生生的影像史料,既有作家的自述,也有相關親友和評論家的印證,比文字材料更生動鮮活,也補充了某些不曾提及的內容,在彼此對照中,我們可能發現新的研究方向。《文學的故鄉》總策劃、北京師範大學教授張清華關注的是“故鄉”在他們靈魂中烙下的印記,他們精神成長中鮮為人知的部分。“歷史在我們這代人心中發酵出了什麼?我們有著接近的成長經歷,他們如何成長為作家,總結出代際普遍性的經驗,寫出啟迪人心的藝術力作。”

《文學的故鄉》第二季呈現作家文學的根脈在故鄉泥土裏生長,延展出豐富的經驗世界,給文學創作提供豐盛的養料。在AI參與寫作的當下,對觀眾,特別是青年一代理解文學的原創性、文學的價值,有什麼啟示?

“在城市化的進程中,過去的生活方式、民風習俗都在弱化,重新強調‘故鄉’的視角和記憶,對於每一代人的心靈都非常重要。《文學的故鄉》對青年一代了解歷史,理解我們生活的來處,理解當代中國社會,很有幫助。一個文明和健康的社會,向著希望和未來的社會,應該有完整的歷史記憶,有正確的歷史觀和價值觀。”作為高校教授,張清華告訴記者,他會推薦學生看紀錄片,強化他們對於文學與寫作的深度理解,有助於他們塑造文學觀與生命觀。

張同道表示,AI寫作難免偏向套路化的文學娛樂,沒有故鄉給予作家那種血脈相連的生命體驗,而文學的價值在於對人類生命經驗的審美表達,這是AI寫作無法取代的。“文學對於我們的意義是基於人類生命的一次性,我們的生老病死、喜怒哀樂、愛恨情仇、悲歡離合,讓我們體會人性的複雜,心靈的豐富,如果離開了肉身生命的經驗基礎,寫得再好,也不會感動我們。”張清華認為,在人文領域,特別是文學藝術的創作應該是最後一個使用AI的領域。

文學和故鄉不是新鮮的話題,但《文學的故鄉》呈現故鄉給予作家的滋養,如片中韓少功在鄉間自得其樂的勞作。楊毅表示,這不僅是作家個體找回故鄉之於文學的滋養,更是重新喚起人與自然、人與鄉土的聯結,這是新媒體時代的文學尋根,也是對甚囂塵上的AI參與寫作的反思,將文學交還給故土的滋養和心靈的撫慰。(記者 王雪瑛)