農事繫於國本。河南作為糧食大省、糧食轉化加工大省和勞動力輸出大省,以沉甸甸的家國擔當,為13億人扛穩了糧食安全的重任。

土地改革、興修水利、戰天鬥地。新中國成立3年後,河南完全恢復農業生産,農業總産值一舉超過歷史最高水準。不論在林縣太行山,還是在蘭考黃河灘,中原大地煥發勃勃生機。這片佔全國1/16的耕地上,産出了全國1/10以上的糧食、1/4以上的小麥。河南逐漸從農業大省成長為農業強省,從“中原糧倉”躍升為“國人廚房”。

習近平總書記諄諄囑託河南,要扛穩糧食安全這個重任,要推進農業供給側結構性改革,要樹牢綠色發展理念。從追求高産到量質雙贏,從統種統收到結構優化,從粗放作業到綠色發展,新時代河南農業“再出發”。

減肥增效——

産糧大省瞄準量質齊升

今年全國兩會,皮膚黝黑的人大代表黨永富站在人民大會堂代表通道。他講述的,是一個農民的中國夢。他希望,中國的口糧在高産的同時,再一次提質,也希望農民減少化肥用量,讓産量與環保雙贏。

黨永富的老家在週口西華縣。這裡地處黃泛區,沙厚土薄。40年前,每到青黃不接的幾個月,農村家底薄的要餓肚皮。糧食,是那個年代中國人的集體記憶。黨永富記得,改革開放後,當一把把化肥撒進土地,糧食産量打著滾往上翻,再沒有餓過肚子。

1952年,河南糧食産量210億斤,還需要從外省調糧。1983年完全解決省內口糧,開始向外調出。1997年,河南首次成為糧食第一大省。到2017年,糧食産量實現“十二連增”。今年,全省夏糧總産量749.08億斤,夏糧播種面積、總産量和單位面積産量均居全國第一。

糧食連增,也帶來一絲隱憂。黨永富説:“一畝田一季糧,用化肥從10斤到120多斤,産量卻不跟著再增。年年這麼下去,土地負擔重,環境負擔重,農民負擔更重。”從事治土30多年的黨永富為此制定了一套技術方案。依照他的技術方案,在10萬畝化肥減量對比田裏,減少化肥施用30%後,每畝地平均增産8%,病害減少,千粒重等明顯提升。

今年,西華縣農民正在參與一場化肥減量對比實驗。70歲的楊亂老漢就是其中之一。通過對比實驗,讓楊亂沒想到的情況出現了,化肥用量減少了,板結的耕地鬆軟了,蚯蚓等益蟲又回來了。

“中國人從吃飽到吃好,需求在變。河南農業也細分出強筋、弱筋小麥,從追求産量,到量質齊增。”河南省糧食和物資儲備局局長張宇松説。

“耕地是糧食生産的命根子。”用心侍弄土,土地不會虧待人。今年,西華縣秋糧化肥減量將拓展到70萬畝,週口全市將達到210萬畝。黨永富的夢想,正在田野裏舖展。(王漢超 徐 馳)

鄉村振興——

垃圾分類改善鄉村環境

5年前,肖全珍接到丈夫從老家打來的電話,讓她辭工回家。她外出打工多年,在北京當保姆,月薪5000多元,已經習慣了城市生活,城裏的“家人”也捨不得她走。

在肖全珍印象中,老家信陽新集村,村裏凡有坑有溝的低窪處,都堆著垃圾破爛,連河都快塞滿了。村民自嘲説“垃圾靠風刮,污水靠蒸發”。丈夫吳留收破爛,家裏就像垃圾堆。

肖全珍不知道,新集村已經發生變化,全體村民都參與到垃圾分類中來。她的丈夫吳留是垃圾資源化方面的“土專家”,還是中小學學生的校外老師,負責給孩子們當宣傳員。全村垃圾匯總到吳留家分類,他實在忙不過來,所以催著肖全珍快點回家。

肖全珍回來了。一進村,村容村貌之變令她欣喜。回村5年,她在村口的“資源分類中心”分揀垃圾。這些廢品在她眼裏“像發著光”。鐵的瓶蓋、鋁的易拉扣、細小的紐扣電池經她之手,各歸其類。令她最自豪的是,“村子比城裏還乾淨”。

有了垃圾分類,村裏多了人氣。村子像被乾淨喚醒,村民對家園有了信心。村莊變了,遊客多起來,産業跟著就來了。油菜花帶、荷花帶、向日葵帶都成了賣點。人們的習慣也變了,“現在吃瓜子,殼都要握在手心。”

放眼河南,鄉村振興正在全面發力。2018年,全省85%的行政村配建了垃圾處理設施,71%的行政村建了文化廣場。千千萬萬個吳留、肖全珍正從細小處改變著鄉村顏值。(王漢超 徐 馳)

延伸産業——

農産品加工綠色轉型升級

記者來到河南金丹乳酸科技有限公司,看到一輛輛裝滿金黃玉米原料的半挂車駛進,一輛輛滿載藍色乳酸成品桶的集裝箱大貨車駛出。

“産品供不應求,業務員動作慢一點就只能等下批。”公司董事長張鵬介紹説,河南盛産玉米,而玉米就是生産乳酸的原料。公司採用微生物發酵技術,生産高品質乳酸及産品,銷到歐洲及東南亞地區。

金丹公司生意紅火,得益於河南大力倡導農産品加工業。河南堅持“糧頭食尾”“農頭工尾”,加快農産品加工業綠色轉型升級,使企業、行業品質效益和競爭力不斷提高。

如今已是國內乳酸行業龍頭的金丹公司,30年前還是一個負債經營的小作坊。“金丹公司之所以能扭虧為盈,並挺進國際市場,在政策因素之外,還有兩把‘金鑰匙’——人才和創新。”張鵬説,目前,金丹公司擁有享受國務院特殊津貼者5人、河南省學術帶頭人2人、省管優秀專家4人,專業技術人才佔職工總數35%以上。在科技人員手中,一斤售價八九毛錢的玉米經過精細加工製成乳酸,價格翻了十幾倍。

“金丹”只是河南農業供給側結構性改革的一個縮影。河南雖為産糧大省,但農産品加工業一度存在加工産品單一、産業鏈條短、科技含量低等問題。而到2018年底,河南規模以上農産品加工企業達7250家,成為全省第一大支柱産業。規模以上食品加工企業2785家,實現營業收入6471.63億元,佔全省農産品加工企業營業收入的52%。

如今,在我國老百姓的餐桌上,1/2的火腿腸、1/3的速食麵、3/5的湯圓、7/10的水餃,産自河南。農産品加工業正在使河南由“中原糧倉”變為“國人廚房”。(記者 任勝利)

脫貧攻堅——

農村年均脫貧逾百萬人

循著“噠噠噠”的縫紉機聲,記者走入鹿邑縣邱集鄉夏莊村的“玉紅童裝工作室”。

主人張玉紅正忙著交貨。鄰村的客戶韓秀榮誇讚:“玉紅手藝好,人實在,舍得用真棉,方圓幾十里都知道。來晚了,就訂不到貨。”

駐村第一書記司保江介紹説,10多年前,張玉紅的丈夫患重病,欠下很多外債。丈夫去世後,她帶著3個孩子苦撐。2015年,她家被定為建檔立卡貧困戶。2016年,駐村幫扶工作隊發現她會做衣服,就介紹她學習縫紉技術,半年後又幫她購置了3台電動縫紉機,建起童裝製作小作坊。

“以前的苦日子就不提了。”張玉紅説,“做童裝有了穩定收入,供孩子上學也有了底氣。2017年底,我家就脫貧了。”

脫貧不脫政策。2018年,幫扶幹部幫助她把小作坊搬到省道旁,開辦了玉紅童裝工作室,並在農村淘寶店線上銷售。

“幫扶幹部請人拍照、製作,把童裝照傳到網上,還做了微信號。”張玉紅打開手機説,“網上銷售效果好,客戶越來越多。”

“媽,我想好了,考上大學,我學服裝設計專業,設計出最美童裝,也設計最漂亮的衣服給你穿!”上高二的二女兒夏雪婷對未來充滿憧憬。

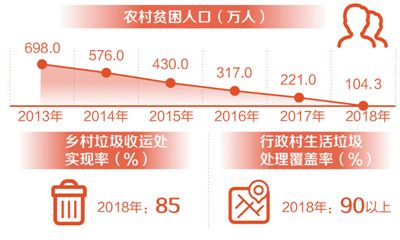

脫貧攻堅,改變了數以萬計“張玉紅”的命運。在河南,僅“巧媳婦”基地和加工點就達3.2萬個,80多萬農村婦女就地就業。河南省市縣鄉村“五級書記齊抓共管”,僅駐村第一書記就有1.3萬人,村級責任組成員達20多萬人。扶貧産業“靠自己的骨頭長肉”,激活了群眾脫貧的內生動力。黨的十八大以來,河南有699.4萬農村貧困人口實現脫貧,平均每年脫貧110多萬人。(記者 任勝利)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線專稿”的所有作品,版權均屬中國國際廣播電臺國際在線所有,未經本網書面授權不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,被授權人應在授權範圍內使用,並註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

3、“國際在線”網站一切自有信息産品的版權均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議並出示授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有信息産品。

4、對謊稱“國際在線”網站代理,銷售“國際在線”網站自有信息産品或未經授權使用“國際在線“網站信息産品,侵犯本網站相關合法權益的公司、媒體、網站和個人,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將委託律師,採取包括法律訴訟在內的必要措施,維護“國際在線”網站的合法權益。

5、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在於傳播更多信息,豐富網絡文化,此類稿件不代表本網觀點。

6、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。