千年前,伯牙子期因一曲《高山流水》成就知音佳話;千年後,當黃鍾大呂之聲響徹蓉城,金鐘獎與成都的合鳴匯韻成樂,譜寫著新一曲的知音協奏。

從三星堆銅鈴的清越迴響,到永陵“二十四伎樂”的石刻華章;從杜甫筆下“錦城絲管日紛紛”的盛景,到如今公園城市隨處可聞的律動——音樂,早已刻于成都的城市肌理。當金鐘獎自2019年首次“西進落戶”,便如同種子落入沃土:6年,連續4屆在蓉舉辦的雙向滋養,金鐘獎於此開枝綻蕊,也為成都建設“國際音樂之都”注入了最具分量的金聲認證。

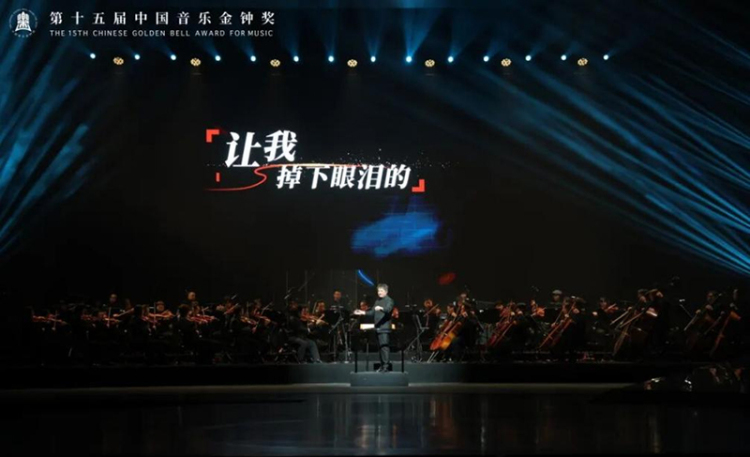

第十五屆金鐘獎演出現場 供圖 金鐘獎組委會

築巢引鳳:以頂尖硬體夯實音樂地基

“金鐘”取意自我國古代“振聾發聵”的“黃鍾大呂”,要迎接金鐘獎這位國樂知音,成都以城為巢,展現出承接國家級音樂盛項的深厚底氣。這份底氣首先鐫刻在一座座拔地而起的音樂地標之上。第十五屆中國音樂金鐘獎舉辦期間,金沙國際音樂廳、城市音樂廳燈火通明。它們不僅是比賽的舞臺,更成為滋養城市音樂展演的常態化空間。從頂級城市音樂廳到露天音樂公園,成都構起了國內領先的演藝設施網絡,現今已建成108個專業演藝場館,每百萬人擁有量達5.8個。這些硬體基礎為金鐘獎的精彩呈現提供了堅實保障。

成都交子雙塔為金鐘獎點亮 供圖 金鐘獎組委會

更深層的“築巢”,在於為頂尖音樂人營造一方具有歸屬感的音樂熱土。正如音樂名家張倩淵談及對成都的真實感受:“成都的音樂氛圍既有煙火氣的親切,又有火鍋般的濃烈真切。”她在第十五屆金鐘獎的器樂專場音樂會為大家帶來了精彩的嗩吶表演,也是至今嗩吶界唯一一位“金鐘獎”“文華獎”雙料金獎獲得者。

或許正因這份獨特的音樂氛圍,讓韓紅、戴玉強等音樂名家選擇在此設立工作室或藝術中心,而成都也見證了從李宇春、張靚穎、譚維維等本土巨星,到張宇、孫麒麟等新生代音樂人在金鐘舞臺上的次第綻放。如今的成都,依託“金鐘效應”匯聚了超6.5萬音樂創作人才、3600余家音樂企業,音樂産業産值突破600億元。

金鐘獎,如一塊巨大的磁石,不僅吸附著全國的音樂精英在此交流碰撞,更讓本地院團在與頂級大師的協作中淬煉成長,為“國際音樂之都”的建設夯實了最寶貴的人才根基。

雅俗共賞:以惠民實踐滋養城市土壤

知音之美,貴在共鳴。金鐘獎的深邃,不只迴響于專業殿堂的穹頂,更在於它能俯下身段,精準撥動千萬普通市民的心弦,讓高雅藝術如氧氣般深度融入城市的每一次呼吸,供人談資,這正是“國際音樂之都”應有的兼納與氣度。

於是,可以看到84歲的著名歌唱家楊洪基在桂湖公園的朦朧細雨中,領唱起那首《滾滾長江東逝水》。市民的自發合唱聲與雨聲交織,歷史文脈與當下情感在那一刻水乳交融,完成一場跨越時空的音樂對話;中國音協的“新興音樂群體輕騎兵”則將音樂的星火帶到了新津的街巷——在五津廊橋下,專業的聲樂講座讓文藝愛好者受益匪淺,而戶外的基層品牌演出更是將《我愛你,中國》的旋律譜成全場熱情,讓藝術以最樸素的方式溫暖人心。

“新興音樂群體輕騎兵”走進成都新津 供圖 金鐘獎組委會

“藝術家們的表演非常專業,感染力極強,尤其是最後大家一起唱《我愛你,中國》的時候,我特別感動。這種活動豐富了我們的文化生活,感覺城市的文化氛圍越來越好了。”在現場,市民李先生正陪著家人過週末,聊起當時全場觀眾和曹雪老師一起大合唱的場景滿是興奮。

金鐘獎就這樣主動“走下神壇”,化身為一堂堂大師課、一場場街頭快閃、一次次惠民演出。連續四屆辦賽期間,“金鐘之星”惠民演出、音樂大師講堂等千余場公益活動走進社區與校園,第十四屆更有20余場街頭互動演出,輻射30萬人次。它讓大雅音樂從讓人賞仰的璨星,變成人人可掬的清水,潤澤著成都的音樂泉脈,潛移默化地提升著整座城市的音樂素養與審美品位,為“國際音樂之都”培育了最深厚的群眾土壤。

音浪經濟:以品牌節會注入消費動能

當音樂的和弦與城市産業的潭池激蕩共振,便掀起一股推動城市消費的澎湃音浪,直觀體現著音樂對城市發展的強大驅動力。

金鐘獎的持續落戶,為“國際音樂之都”建設注入了最強聲壓。它帶來的是肉眼可見的消費熱浪與市場信心——2024年,成都音樂演出達5810余場,票房收入約16.93億元,帶動關聯消費超63億元;邁進2025年,成都營業性演出市場熱度不減,前三季度已超2.3萬場,大型演唱會音樂節92場,綜合消費拉動高達73億元。“跟著金鐘遊成都”,已從一句口號變為實實在在的消費圖景,音樂正成為拉動成都文旅消費的黃金引擎。

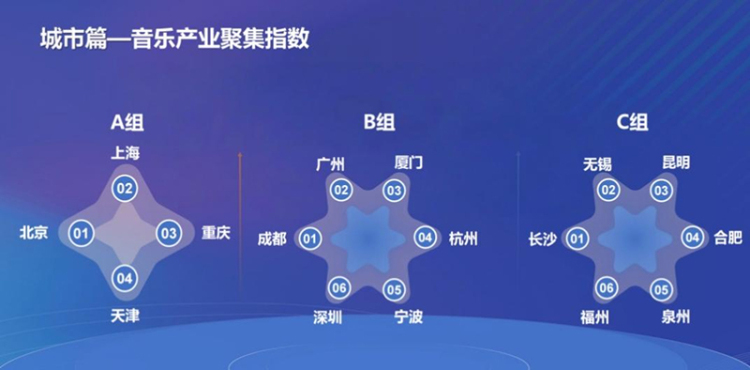

這股音浪更在産業層面激起層層漣漪。2024年,成都音樂産業全年産值達到609.17億元,首次突破600億元大關;2025年,産業增長動能依舊強勁——1月-9月,成都市音樂産業整體産值規模達479億元,同比增長41%。據《2025中國城市音樂産業發展指數研究報告》,成都在音樂産業聚集指數、音樂文旅融合指數、音樂産業綜合發展指數等多項指標評估中,位居15座副省級城市和計劃單列市組第一,這份榮譽離不開金鐘獎的持續賦能。

音樂産業聚集指數

以東安湖體育公園為代表的大型演藝地標,更成為這股音樂經濟的最佳注腳。作為新興的“演唱會聖地”,在這裡,兩年間舉辦了83場大型演藝活動,吸引近200萬人次觀眾,拉動超86億元的周邊消費。從景區景點到酒店餐飲、從交通出行到文創購物,音樂的乘數效應正持續釋放。

音浪翻涌間,音樂與消費深度交融,産業與城市共生共長。金鐘獎以其獨特的藝術感召力,持續激活著成都的音樂消費市場,讓每一個跳動的音符,都轉化為推動城市前行的鮮活音息。

金石烙印:以十年之約擦亮國際名片

先民的音符,隨著“古代音樂之都”的悠悠文脈,一路自遠古飄蕩而來。

四屆金鐘獎的深厚積澱已在成都身上刻下獨特的音樂烙印。這份烙印不僅體現在城市知名度的提升,更深入到文化脈絡的塑造之中,成為成都邁向國際的響亮名片。

作為國家級藝術盛事,中國音樂金鐘獎的連續舉辦讓成都在中國音樂版圖上的地位愈發重要。從舉辦“蓉城之秋”成都國際音樂季、“金芙蓉”音樂比賽等本土賽事,到2019年中國音樂金鐘獎移師成都,自首次簽約舉辦第12屆至14屆金鐘獎,到2024年選擇“續約”承辦第15屆至第17屆金鐘獎,這份長達十年的約定,本就是對成都辦賽能力和音樂勢能的最高認可。

金鐘之星音樂會以演奏《成都》落幕 供圖 金鐘獎組委會

更深遠的是,金鐘獎激發了本土音樂的創作活力。近年來,交響樂《金面》、歌曲《玉盤》等“成都造”作品不僅登上金鐘獎舞臺,更入選全國優秀作品、登陸央視春晚。葫蘆文化、昌禾文化等音樂創作新勢力企業快速成長。這些亮眼的音樂IP正是金鐘獎與成都深度互動的切實見證。它們共同向世界宣告了成都音樂創作的實力與潛力。

鐘蓉相契:以知音協奏共譜未來華章

高山流水遇知音,芙蓉金鐘正相宜。金鐘獎與成都早已超越簡單的“主辦”與“承辦”關係。它是伯牙與子期的現代映照,是高山與流水的彼此成就。成都以它的千年文脈、市井煙火與創新精神,為金鐘獎注入前所未有的鮮活生命力與時代感;賽事聚勢、設施築基、産業賦能、人才活血……金鐘獎也以它的國家級平臺高度與藝術權威,為成都建設“國際音樂之都”持續加冕。

叩擊金鐘,奏響華章。

未來,隨著第十六屆至十七屆金鐘獎的畫卷繼續在成都這片知音之地鋪開,這場相宜的雙向奔赴必將愈發深刻、愈發緊密。芙蓉花與金鐘的徽記交織一處,共同鳴響的不僅是中國音樂的華彩樂章,更是一座古老而又年輕的城市,向著“國際音樂之都”宏偉目標奮力前行的壯麗交響。(文 楊雯涵 楊海浪)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。