原標題:看炫酷科技如何“譯介”創世神話——“中華創世神話———互聯網藝術大展”先睹記

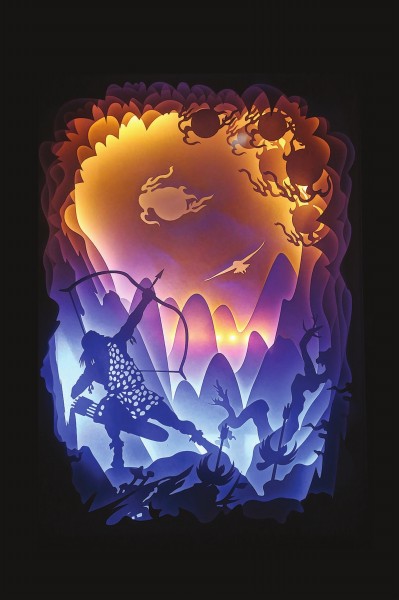

李雯琪紙雕燈箱《后羿射日》。紙與多媒體光影複合成神秘而又夢幻的創世神話故事。(展方供圖)

籌備大半年之久的“中華創世神話———互聯網藝術大展”12月28日將於劉海粟美術館掀開神秘面紗。鍵盤塑盤古,滑鼠造大禹,新興互聯網科技藝術如何演繹中華創世神話,若不親自走進展廳,似乎無法想像。昨天,記者赴布展現場,先睹為快,並特邀劉海粟美術館館長、此次展覽主策展人朱剛獨家導覽。

“混沌”“神遊”和“創世”作為展覽的三大篇章,分佈于三個展廳。布展現場儼然龐大的科研實驗室,隨處可見對於聲光電等高科技手段緊鑼密鼓的調試,創作者與展館工作人員反反復復的協調。布展的過程,亦是一次再創作的過程。人機互動、VR、AR、3D列印、人工智能等一連串新潮的名詞,都為展覽插上創想的翅膀。展覽還配備了智慧導覽機器人,不僅將為觀眾導覽,還將與觀眾互動。

3D列印神話畫卷中的人物形象

一整個“神遊”篇章,就是一次奇幻之旅。一進展廳,掃一掃二維碼,觀眾將看見的第一件展品是馮健男《神魚》圖文繪本原稿中的主角———一條有著濃郁中國風的神魚,從畫中跳出,穿梭于展品之間,化展為山、化展為海。這是借助時興的AR技術所構建的“遊觀”,以回應《山海經》。虛擬的遊歷與真實的觀展並行,這條出現在手機螢幕上的可見但不可觸碰的魚,一會兒跳入兀自旋轉的一對動畫瓷罐———吳俊勇創作的展品《鳥獸散》,一會兒鑽進山林間偶現神怪的寫意小品———柴一茗帶來的作品《搜神記》……《列子·黃帝》有雲:“晝寢而夢遊……蓋非舟車足力之所及,神遊而已。”人們驚喜地看到,遠古帝王夢寐以求的“神遊”,通過今天的高科技手段,已經照進現實。

“人機互動”是“混沌”篇章五組作品的共同關鍵詞。觀眾將在炫酷的科技手段之下,感受宇宙形成前氣、形、質三者渾然一體未分離之狀況,體驗“先天五太”的宇宙狀態。比如作品《混沌之“水”》,創作者以水寓意萬物的載體,同時結合磁流體元素,將實體的運動存在賦予鮮活抽象的生命韻律。作品《混沌之“聲”》,則以一面大鼓呼應“遠古”。創作者利用音畫交互的手段,將無形的聲音轉化為實時的有形圖案,由此達到一種粗曠原始生命的歡騰。這些作品均由中國美術學院的師生們創作。

頂天立地、長達十多米的畫卷《中華創世神話繪卷》,可謂展覽“存在感”最強的作品之一。雖然構圖選擇的是中國畫傳統的大幅長卷形式,配合相對寫實的光影與顏色,這幅作品卻是宋其金用電腦創作的動畫,依次表現了“盤古開天地”“共工與祝融大戰,怒觸不週山”等十個耳熟能詳的中國神話故事。畫面同時疊加上的,是流淌的水、顫動的電、跳躍的火焰等調動起人們多重感官的動態特效,令創世神話浪漫多彩的想像力與史詩般的恢弘氣魄噴薄而出。毗鄰這件展品的,是一台3D印表機,將在展期內為觀眾呈現3D列印雕塑的全過程,而那些被列印出來的雕塑,正是《中華創世神話繪卷》中出現的一個個神話人物形象。

讓創世神話通過互聯網走近更多人

創作者們的想像力有多豐富,展覽予人的驚喜就有多強烈———看水墨長卷《上下五千年》在電腦技術的加持下如何有了五彩,如何動了起來;看以篆書書寫的神話故事在AR技術的助力下完成文字識別,被“翻譯”成易懂的楷書;玩上一把電子遊戲,體驗像女媧那樣“補天”,像后羿那樣“射日”;二三十個上古神獸在年輕的美院學生們的想像中變成了深得孩子們喜愛的卡通形象,甚至立體衍生成泥塑、玩偶……

“藝術未來發展的大趨勢將是藝術與科技的融合,‘互聯網+’或者説‘人工智能’必定將在我們的藝術中得到呈現,並且這種呈現會越來越多。”朱剛告訴記者。他坦言其實很難定義“互聯網藝術”,“這是一種與傳統藝術範疇不同的新的藝術形式或門類。它最早出現時被稱為‘計算機藝術’,利用滑鼠、鍵盤進行藝術創作。到了今天,它已發展成以計算機為載體,以網絡技術為支撐,利用計算機硬體、軟體和周邊設備在網絡及移動網絡終端進行藝術創作、展示、傳播、接受、欣賞、互動等活動。”

中國有著龐大的網民數量。在朱剛看來,今天,藝術要保持生活溫度,服務大眾,就需要走進網絡世界,並以作品將正能量傳遞給習慣網絡空間的這一代人。“此次展覽的大多數作品都是委約作品。參與展覽的很多年輕人,讓我特別感動。這些‘互聯網原住民’,對於中華創世神話題材所産生的濃厚興趣超出我的意料。創作的過程,是他們自覺了解、探源中華文明源頭的過程。我們也沒有為他們設定黃帝應該長什麼樣、女媧應該長什麼樣,放手讓他們發揮合理的想像。”