原標題:一場與星空的“雙向奔赴”——從鶴壁打造衛星産業集群看我省如何角逐商業航天“藍海”

文字整理/蔣曉芳 製圖/黨瑤

天章衛星智造基地。 鶴壁市淇濱區委宣傳部供圖

衛星總裝工程師對首顆“鶴壁造”衛星的數字和射頻綜合控制單元進行檢驗檢測。 朱向陽 攝

位於鶴壁科創新城的衛星信號地面接收站。張寧 攝

這個春天,“商業航天”因再次被寫入政府工作報告,成為當下的高頻熱詞。與2024年《政府工作報告》中“商業航天”的相關表述相比,措辭從“培育”到“推動”,地位也從“未來産業”躍升至“戰略性新興産業”,彰顯國家要“打造商業航天驅動模式”的緊迫性。

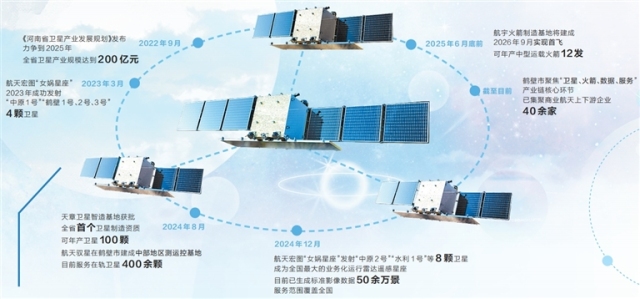

隨著我國商業航天的政策體系不斷完善,市場體系和産業體系初步形成,各地也紛紛加入這條“新賽道”的搶奪戰中。短短幾年時間裏,在全省衛星産業中唱“主角”的鶴壁市,便已集聚商業航天上下游企業40余家,聚焦“衛星、火箭、數據、服務”産業鏈核心環節,初步形成集衛星製造、火箭研製、衛星測運控管理、數據應用於一體的商業航天全産業鏈,成為全省衛星産業兩大戰略支點之一。

連日來,記者深入鶴壁市,尋找“乘勢升空”的商業航天,是如何形成日漸完備的産業鏈,並愈加頻繁與普通人産生交織的答案。

破土:一場轉型的“星際跳躍”

商業航天,距離我們有多遠?3月21日,在位於鶴壁科創新城的航天宏圖華中總部衛星運營中心,工作人員正在接收、儲存和分析“女媧星座”在軌12顆商業雷達遙感衛星從頭頂500公里之上傳回的衛星數據資源。

曾經的鶴壁,是“烏金”涌動的煤城。如今,這座豫北小城的天空被另一種光芒點亮——2023年3月,“女媧星座”首發衛星“中原1號”“鶴壁1號、2號、3號”四顆衛星劃破蒼穹,留下鶴壁元素在太空的首次印記。

而這束光的起點,還要從一個人和他的公司説起。

2008年,王宇翔在北京創立航天宏圖,歷時7年時間帶領團隊研發出了遙感圖像處理軟體PIE,立志將衛星遙感應用的核心技術和産品掌握在中國人自己手中。彼時的他一定不會想到,十幾年後,鶴壁這座豫北小城會和航天宏圖頻繁地被一併提起。

航天宏圖致力於衛星運營及行業應用,也是時空數據要素採集服務商,一直通過衛星遙感應用向下游企業、政府機構、高校、科研院所提供服務,並於2019年正式登陸科創板,成為遙感第一股。但由於沒有自己的衛星,當客戶提出一些個性化的數據需求時,它無法及時提供最新數據。

“在遙感衛星行業,光有軟體是不夠的,還必須擁有自己的數據。要想獲得數據,就只能自己發射遙感衛星。”王宇翔説。

這份補齊短板的迫切,與在轉型發展中積累一定數字經濟産業基礎且看好商業航天産業未來的鶴壁“不謀而合”,共同成就了這場一個企業與一座城市的“雙向奔赴”。

2020年的7月,航天宏圖決定正式“牽手”鶴壁,將華中總部衛星運營中心項目落戶於此,並於2021年啟動“女媧星座”研發計劃,規劃發射114顆衛星,通過發射衛星構建全球自主可控實時遙感混合星座,補齊衛星數據生産短板。

如今,“女媧星座”在軌衛星數量已達12顆,成為中國目前在軌衛星數量最多的商業雷達衛星星座。這些衛星從頭頂500公里之上傳回的數據資源在鶴壁匯聚、分發,並被“精加工”為智慧城市産品,用於監測農作物産量、洪澇災害等。本無商業航天産業基礎的鶴壁,也從此開啟了它的“追星”之旅。

織網:一條産業鏈的“宇宙級浪漫”

近日,在位於鶴壁衛星智造産業園的天章衛星智造基地內,衛星總裝工程師閆數楠正在對首顆“鶴壁造”衛星的數字和射頻綜合控制單元進行檢驗檢測。這顆衛星的核心載荷已經完成裝配,此外還有3顆正在加緊進行。

造衛星,這件鶴壁人曾經以為很遙遠的事情,如今卻真實地在這片創業熱土上發生。而這一切,源於一筆簡單的“帳單”。

航天宏圖研發的“女媧星座”計劃分兩期發射114顆遙感衛星,前期54顆、後期60顆。計劃已定,所需衛星從哪來?

“外購衛星單顆成本超6000萬!”

這樣一份“星辰採購帳單”,讓不少共同角逐在商業航天賽道上的城市望而卻步時,鶴壁人卻在圖紙上勾勒出大膽藍圖:自建“造星工廠”!

讓這份藍圖變成現實的正是鶴壁市引進的第二家商業航天企業——天章衛星。

去年8月,天章衛星智造基地獲得國家發展改革委核簽的商業衛星製造生産線項目許可批復,係全省首個獲得衛星製造資質的商業衛星生産工廠。這座年産衛星可達100顆以上的“造星工廠”,按照“脈動式”節拍化生産,將持續為“女媧星座”提供生産和更替服務。

“4顆‘鶴壁造’衛星是‘女媧星座’一期工程的重要組成部分,計劃於今年第三季度完成總裝測試並交付,擇機發射升空。”天章衛星智造基地負責人趙旺升介紹,衛星發射升空後,將與“女媧星座”其他衛星協同組網,進一步提高重訪頻率,開展多種組網應用。

實現了從“用衛星”到“造衛星”的實質性轉變,鶴壁又有了另一個大膽計劃——造火箭。

距離“造星工廠”百米開外,天章航宇“后羿”火箭總裝基地項目正在緊鑼密鼓施工建設,預計今年6月底前建成,2026年9月實現首飛。屆時,12發中型運載火箭的年産能,將讓鶴壁擁有直通星辰的“專屬電梯”。

而在鶴壁衛星智造産業園稍遠處,兩口直徑13米的“大鍋”,則像是在提醒人們,發展商業航天並不只是用火箭將衛星送進太空那麼簡單。

“這兩口‘大鍋’是衛星信號地面接收站。靠著這兩口‘大鍋’,鶴壁每天能與528千米高空的12顆衛星産生連接。”航天馭星中國中部(鶴壁)衛星測運控項目負責人劉翔介紹,“衛星運行在距地面幾百公里至幾萬公里的太空,就像遠在天邊的風箏,我們需要有一根線,通過它來監控衛星狀態、發送遙控指令、接收衛星數據。這根隱形的‘風箏線’,就是由衛星上的測運控單元、地面接收站和測運控軟體共同組成的測運控系統。”

上游,天章衛星的“造星工廠”與“后羿”火箭基地隔街相望,未來“鶴壁星”將乘“鶴壁箭”升空;中游,航天馭星的測控系統24小時凝視蒼穹,實時了解每顆衛星的運行狀態;下游,航天宏圖已生成標準影像數據50余萬景,向應急、農業、水利、林業等政府部門和全國其他省市提供應用服務。

這條産業鏈的深度耦合,藏著河南人的“宇宙級浪漫”。

競速:一次星海棋盤上的“河南突圍”

商業航天的賽道上,省份間的角逐像一場無聲的“星際馬拉松”。

北京亦莊新城,火箭大街項目主體結構封頂後,緊張的施工仍在繼續,憑藉“國家隊”扎堆的先天優勢,300余家商業航天企業匯聚首都;上海臨港的衛星工廠裏,航天八院的工程師正將晶片般精密的載荷嵌入星體,打造“星箭一體化”的超級生態;海南文昌發射場,藍箭航天的液氧甲烷火箭直指蒼穹,赤道附近的低緯度優勢讓它成為“太空快遞”的熱門樞紐;安徽合肥的量子實驗室中,科學家用“墨子號”的基因培育“合肥星座”,深空探測的藍圖悄然鋪展……

而河南,手握的是一張“差異化”牌。2022年,河南省印發《河南省衛星産業發展規劃》,提出要推動鄭州和鶴壁建設全鏈條衛星産業集群,支持洛陽、新鄉、信陽等市做強衛星製造配套産業,鼓勵各地差異化發展衛星應用産業,形成“2+N”衛星産業發展格局,到2025年,全省衛星産業規模達到200億元。

鶴壁衛星智造産業園內,衛星研製正從“少量定制模式”向“批産模式”轉變;洛陽軸研所研製的關鍵單機和多款軸承産品相繼建功“神舟”系列載人飛船、“天問”一號、中國空間站等重大航天工程;借助“鄭州航空港號”衛星發回來的衛星影像圖,鄭州航空港經濟綜合實驗區項目調度會輕鬆擁有了“上帝之眼”,可快速發現項目建設堵點,高效制定解決問題的方案……從規劃發佈、産業破冰,到規範行業有序發展,河南各地正依託自身優勢,擠進“新藍海”、搶跑“新賽道”。

競逐商業航天領域,如今河南的成績可圈可點。在細分領域上,擁有洛陽軸研所、天章衛星、航天宏圖等骨幹企業,一批新技術、新産品行業領先。在行業應用上,“中原一號”“河南一號”“鶴壁1號、2號、3號”“鄭州航空港號”“華水一號”等遙感衛星相繼發射運行,在自然資源、應急管理、生態環保等領域發揮著重要作用。

“每突破一公里技術高度,就要向下紮根十公里産業深度。”這也許是河南商業航天發展最生動的注腳。

近年來,河南在爭搶商業航天這片“新藍海”中始終快步緊追,先後制定出臺《河南省衛星及應用産業發展行動計劃(2022—2025年)》《河南省培育壯大航空航天及衛星應用産業鏈行動方案(2023—2025年)》,聚焦“通信、導航、遙感”三大領域,堅持“星、箭、數”同時發力。圍繞培育發展全産業鏈,河南省堅持大力引育“龍頭”企業,爭取更多航天産業“國家隊”、國內領先的民營企業入駐河南,同時引導中小企業主動進鏈、深度嵌鏈、錯位補鏈,形成火箭鏈、衛星鏈、數據鏈、服務鏈融合發展的産業生態。

距離繁星更近的每一步,都是開拓的收穫。當一顆“河南星”劃過天際,它的光芒,不僅照亮了豫北小城鶴壁的轉型之路,也見證著中原大地與“星辰大海”的一次次奔赴。(記者 陳晨 蔣曉芳)

記者手記

當“小齒輪”挂上“大齒輪”

在全球商業航天競速進入白熱化的2025年,面對技術與資本的全球角力,中國以“國家隊+民營”雙輪驅動的戰略佈局,正用加速度縮小與其他國家的差距。在這場星辰大海的征途中,民營企業猶如靈活的“輕騎兵”,在技術創新與市場需求的夾縫中開闢出新賽道,成為推動行業變革不可忽視的力量。

在商業航天領域,河南以“2+N”佈局搶佔先機,鶴壁作為全省兩大戰略承載地之一,以民營企業為“主力軍”,聚焦“衛星、火箭、數據、服務”全産業鏈,其發展路徑以“差異化競爭+生態優先”為核心,通過政策創新與場景驅動,實現從“用衛星”到“造衛星”的實質性突破。

鶴壁的轉型是中國商業航天從“國家隊主導”邁向“多元協同”的縮影,是“政策賦能+技術創新+場景牽引”的典型樣本。其從無到有、從引進到自主的跨越,不僅重塑了區域經濟格局,更為全國商業航天差異化發展提供了新思路:以“鏈式思維”構建生態,以“場景驅動”激活數據,方能在萬億級市場中佔據一席之地。

地方産業升級需緊扣國家戰略、構建全鏈生態、強化創新韌性。鶴壁的實踐證明,“小齒輪”亦可挂上國家戰略的“大齒輪”。未來,隨著衛星數據交易、低軌星座商業化加速,鶴壁有望從“河南星”製造基地邁向全國商業航天版圖中的關鍵一極。(記者 陳晨)