《霓虹燈下的哨兵》劇照。

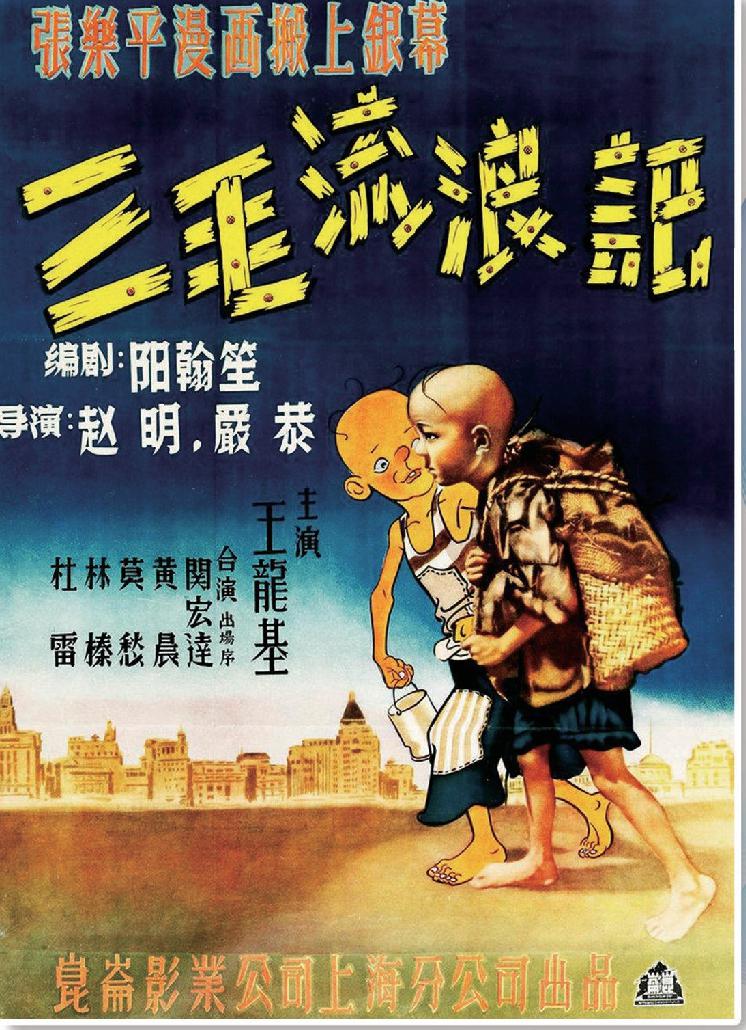

《三毛流浪記》海報。

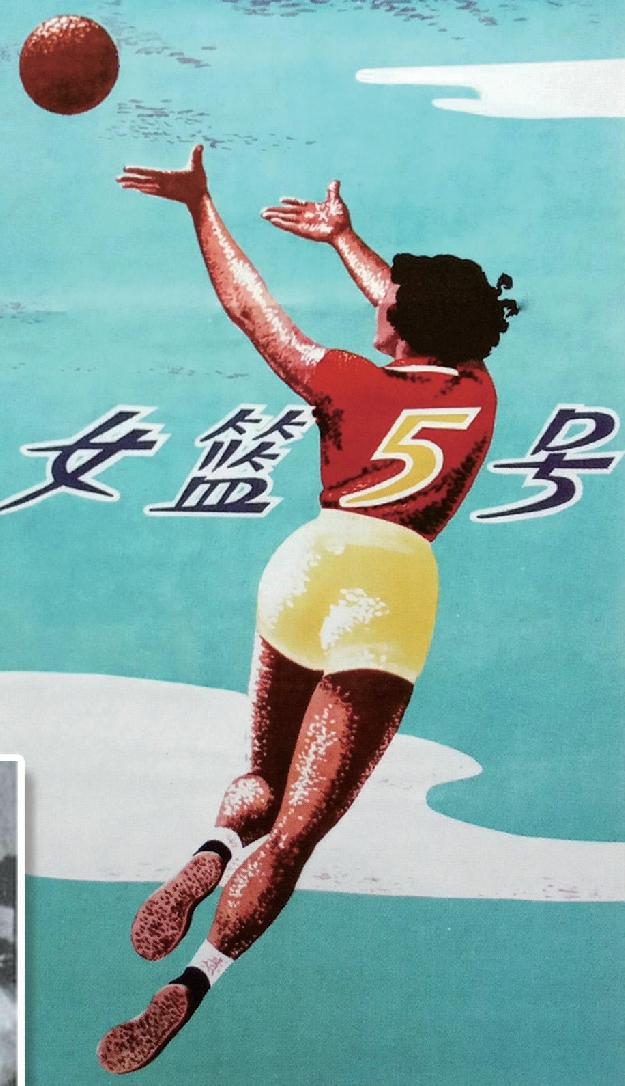

《女籃5號》海報。

《烏鴉與麻雀》劇照。

在本屆上海國際電影節中,“城市·光影:慶祝新中國成立75週年、慶祝上海解放75週年”展映單元,選擇了數部以上海的城市與人為表現對象的影片,縱向展示了這座城市在新中國的風華與風情,以影像為人民大眾在歷史變遷中的精神面貌著書立傳。

在這一系列影片中,《三毛流浪記》和《烏鴉與麻雀》均在製作過程中跨越了新舊中國,不經意間實現了劃時代的歷史際遇。

《三毛流浪記》改編自張樂平同名漫畫,講述流浪兒在舊社會令人啼笑皆非的種種遭遇。劇組于1948年建組後,因作品強烈的社會諷喻和反抗精神而屢遭當局干涉,直到1949年5月上海解放後才徹底完工,並於開國大典後上映,成為新中國第一部公映的國産影片。

《烏鴉與麻雀》也有著相似的命運。該片由劇作家陳白塵執筆,用市井喜劇的形式針砭時弊,因而也遭到極大阻礙。劇組拍攝時甚至不得不套拍了另一版影片來作掩護,還要將真正版本的膠片藏匿在吊燈上來躲避搜查。新中國成立後,《烏鴉與麻雀》恢復拍攝,于1950年上映,1957年被文化部評為“1949—1955年優秀影片獎”一等獎。

以《三毛流浪記》和《烏鴉與麻雀》為起點,新中國成立後的上海影人創作了多部取材上海城市生活、體現新舊社會鮮明對比的電影。例如1950年的反特影片《人民的巨掌》,1951年的表現工人運動的《團結起來到明天》、以小家庭折射大時代的《我們夫婦之間》及《夫婦進行曲》,1956年的《為了和平》講述了學界的革命義舉,1957年的《不夜城》則取材民族工商業的轉變,1958年的《女籃5號》是新中國第一部體育題材彩色故事片,1959年有反映婦女解放的《萬紫千紅總是春》、反映 船廠工人解 放的《黃浦江故 事》,1962年的《魔術師的奇遇》用精巧的特技和美觀的畫面講述小家庭的悲歡離合,1964年的《霓虹燈下的哨兵》歌頌廉潔自律的“八連精神”、警示新情況下的新問題,等等。

這一批電影工作者親歷了新舊社會,對“沒有共産黨就沒有新中國”有著最深切的體會,在開天闢地的年代,立足社會主義文化和城市文化,熱情謳歌新人、新事、新氣象。在中華人民共和國成立75週年和上海解放75週年之際,以其為代表的新中國成立初期上海拍攝的都市題材影片,在國族歷史、城市文化、社會發展、電影藝術等層面留下了寶貴的影像檔案,讓當代觀眾能夠透過久遠的聲與畫,重溫那段萬象更新的燃情歲月。

人民之城

在《三毛流浪記》中,舊上海街頭對於身無分文的三毛來説,像是一個充滿挫敗感的叢林世界。他眼饞地對著買不起的食物想入非非,可是連找一份營生都得和其他流浪兒爭搶,或者加入幫會作惡。《不夜城》的開頭,用絢爛的霓虹將1930年代上海的夜景裝點得光怪陸離,但這份熱鬧並不屬於貧苦勞工,他們在物價飛漲、藥品奇缺的困境中苦苦掙扎。以上海為題材的影片,必要展現城市的華美與富庶,但只有在新中國成立後,城市的美好才能真正實現人民共建、人民共享。

《三毛流浪記》和《不夜城》中都出現過對公共空間重復表現但今非昔比的段落。舊社會的兒童節慶典僅對上流人士的子女開放,三毛聽信了廣播中宣揚的“博愛”,想要加入街頭的隊伍,卻遭到嫌惡的驅逐。解放後,上海街道成為紅色的海洋,三毛和其他流浪兒一道在街上跳舞,城市的公共空間不再是少數人的專用,而真正地實現了同樂、同享。《不夜城》的結尾,民族工商業完成公私合營,夜景霓虹依舊閃爍,宣告著全新的生産關係和社會關係,卻不再像片頭的夜景那樣令人聯想到光鮮之下的陰影,而顯得躊躇滿志、期望滿懷。

此外,《我們夫婦之間》的最初和最後的鏡頭,都是趙丹和蔣天流飾演的夫婦身著軍人服飾,牽著幼子的手,漫步在整潔乾淨的城市街道上,以這種平靜閒適,含蓄地體現在新考驗下歷久彌堅的革命伴侶情感。《魔術師的奇遇》中,借流亡海外二十餘年的魔術師陸幻奇(陳強飾)的視點,在火車站、公交車、公安局、電影廠、廣場、雜技團、公園等場所,展現了新中國上海城市煥然一新的面貌和公正有愛的氛圍。《女籃5號》中的籃球場,在舊社會給籃球運動員田振華(劉瓊飾)留下的是屈辱與遺憾,解放後發展社會主義體育事業,新社會的籃球場成為他實現理想、為國爭光的新陣地。

除了公共空間,私人空間居住條件的新舊對比亦是差異明顯,體現出上海人民生産方式和生活方式翻天覆地的變化。

《烏鴉與麻雀》劇情中的主要矛盾發生在一棟石庫門裏,以此處為核心,根據人物群像展開輻射延伸。樓雖小卻能見乾坤,人物對空間和光照的佔有,直接對應著各自的身份階層。“烏鴉”——漢奸侯義伯和他的姨太太——獨享寬敞明亮的二樓房間,“麻雀”——小商販一家、教師一家、報館校對等普通百姓——只能蝸居在逼仄雜亂的一樓或亭子間。“麻雀”們想要商量對策捍衛自己的合理權益,只能提心吊膽地擠在廚房裏。更諷刺的是,這棟房子原本屬於報館校對孔有文,侯義伯強行霸佔後,不但要趕走原主,還打算變賣房子攜款潛逃,劇情的這處隱喻同樣引發人無盡的聯想。影片結尾,當租客們團結一致反對侯義伯時,影片利用樓梯空間將壓迫與反抗視覺化,形成了“家國同構”的象徵之義。

如果説《烏鴉與麻雀》的結尾是捷報忽傳、曙光乍現,那麼在《不夜城》《萬紫千紅總是春》《女籃5號》中,則展現了新社會中人民良好的居住環境和生活狀態。《不夜城》中,上海解放前的工人家徒四壁,室內擁擠陰暗;解放後,城市在黨的領導下有序恢復生産,興建工人新村和託兒所,工人們住進敞亮開闊的樓房,精神奕奕地開展建設。《萬紫千紅總是春》著重展現了女性擁抱新社會和新生活的過程,塑造了上海女性樸素、能幹而不失生活情趣的特質。張瑞芳、沙莉、汪漪飾演的女性,總是將住所收拾得乾淨利索且富有裝飾美,在全新的社會環境和私人環境中,尋求自身作為一個獨立的人的價值所在。《女籃5號》中,舊社會的籃球隊員宿舍設在一處閣樓上,狹窄得宛如臥鋪車廂;新社會的女籃隊員宿舍潔凈優美,襯托出年輕女運動員們爽朗明快的精氣神。

英雄之城

佇立在蘇州河與黃浦江交匯處的上海市人民英雄紀念塔上,鐫刻有這樣的碑文:“偉大的人民解放戰爭中,在上海犧牲的人民英雄們永垂不朽!偉大的五四運動以來英勇的人民革命鬥爭中,在上海殉難的人民英雄們永垂不朽!由此上溯到一八四〇年鴉片戰爭以來,為了反對內外敵人,爭取民族獨立解放,爭取人民自由幸福,在上海歷次鬥爭中犧牲的人民英雄們永垂不朽!”上海是中國共産黨的誕生之地,具有深厚的革命歷史傳統,可謂“紅色之源”。不畏強暴、爭取民族獨立和人民解放,是上海城市精神中攜帶的英雄基因。

《三毛流浪記》中,三毛在舊社會身如浮萍,但始終堅守著正直不阿的品格。就算是饑寒交迫,他也從未選擇走入歧途,而是堅持自食其力,執著地嘗試著撿煙頭、推洋車、賣報紙等不同的謀生方式。被其他流浪兒抱團欺淩時,三毛毫不服軟,強硬地與他們爭鬥。被迫淪為小偷同夥,三毛還故作不經意地歸還被偷的治病錢,自己卻慘遭痛毆。三毛在舊社會險惡的環境裏堅持自己的是非觀和價值判斷,這還表現在他拒絕同流合污,寧可獨善其身。幫派流氓要培養他做小偷,富人收養他當裝腔作勢的小少爺,均遭到了他的逃離。三毛不願因為權勢或金錢而被某個惡勢力“收編”,不願違背自己的本心,體現出強烈的自覺性和主體性,在一個居無定所的流浪兒身上,竟能窺見“富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈”的理想品質。

《烏鴉與麻雀》中,除了租客們在侯義伯的壓迫中奮起反抗,轟轟烈烈的學生運動也為市井故事渲染了一層壯懷激烈的時代底色,從另一個角度揭示時代的大勢所趨。

同樣表現愛國知識分子的影片《為了和平》,該片的時間跨度,囊括了太平洋戰爭爆發到新中國建設時期的十數年,歌頌了進步師生的奮勇抗爭與無私奉獻。

表現工人英雄形象的影片有《黃浦江故事》《人民的巨掌》和《團結起來到明天》。

《黃浦江故事》以黃浦江畔的船廠為視點,講述了上海20世紀上半葉漫長而艱難的革命歷程。魏鶴齡飾演的第一代船工常信根,親歷了不同年代和不同侵略者的欺壓,是千萬個不平則鳴的工人的縮影。張伐飾演的第二代船工常桂山,參與了驚心動魄的隱蔽戰線,面對的處境更加凶險,鬥爭方式也更加成熟、有序。沉默而奔騰的黃浦江,見證造船工人的苦難史與革命史,融城市命脈于國家主權的母題。

《人民的巨掌》表現了中華人民共和國成立前工人遭遇的殘酷鎮壓,尖銳的階級矛盾在新社會以更為隱蔽的面目沉渣泛起,破壞了新中國的經濟建設,工會和工人及時排查了混入內部的特務分子,配合公安機關,阻止事態進一步加重,可見當時“鎮反運動”之嚴峻和緊要。

《團結起來到明天》展現了解放前進步力量對工人的組織和培養。這部影片是白楊在新中國成立後出演的第一部影片,為了演好進步女工人的角色,白楊深入紡織廠體驗生活,用她樸實無華而又蘊藏了巨大能量的表演,出色地塑造了堅毅、果決的上海工人領袖彭阿妹。

表現解放軍英雄形象的影片有《霓虹燈下的哨兵》。這部電影與1959年八一電影製片廠的《戰上海》形成了時空上的接續,兩部影片主要時間分別發生在上海解放前和解放後,人民軍隊面臨的戰鬥形式雖不相同,但同是關乎生死存亡。

《戰上海》中的華東野戰軍驍勇善戰、勢如破竹,與城內的工農群眾緊密配合,讓上海回到了人民的懷抱。正如《戰上海》的臺詞所言,“這座英雄的城市,近百年來忍受了多少苦難和屈辱,今天終於擺脫了奴隸的枷鎖,站起來了。”

《霓虹燈下的哨兵》中的“南京路上好八連”,在新的崗位上抵抗住了“香風”的熏染,他們對底線和廉潔的堅守,至今仍有重大教育意義。毛澤東主席曾作《雜言詩·八連頌》,高度讚揚八連“拒腐蝕,永不沾”的堅定信念,以及“上參天,傲霜雪”的大無畏英雄氣概。

電影之城

本屆上海國際電影節主題為“電影之城”,其中一個寓意便在於上海是中國電影的發祥地。中國電影的草創階段和發展階段,上海都是全國電影生産的中心地區。新中國成立後,在黨的領導下,上海電影在全新的創作理念和創作條件中,煥發出勃勃生機。上海影人也用全新的觀念與手法,創造城市的電影、電影的城市,詮釋“電影之城”的新內涵。

黃浦江、蘇州河、外灘建築群、外白渡橋、南京路、上海大廈、國際飯店、大世界……這些上海傳統的城市地標,幾乎在每一部講述上海故事的影視作品中都能得見。

《三毛流浪記》中,三毛在上海大廈前反抗過幫會小頭目,在四川路橋上推過車。《烏鴉與麻雀》中,清晨6點海關大樓的大鐘準點報時,小廣播夫婦冒雨排隊、徹夜未眠,等著將所有身家押在“軋金子”上。《不夜城》中,民族企業家張伯韓在沙遜大廈頂樓將城市盡收眼底,抉擇著個人和企業的未來。《團結起來到明天》中,群情激憤的工人聚集在外灘,在民族危亡的關頭奔走呼號。進入新社會,摩天大樓與人文地標舊景如故,公共設施與生活環境“換了人間”。《魔術師的奇遇》中,從寬敞整潔的火車車廂開始,一路展現了上海的新風貌與新氣象——西郊公園、閔行百貨商店、老閔行32路、人民廣場、茂名路、中蘇友好大廈、老北站、陳毅廣場……對於闊別上海20年的陸幻奇來説,美麗祥和的上海熟悉又陌生,新舊對比盡在不言中。

值得一提的是,《為了和平》中丁孟輝(白楊飾)作演講的大會,在原中蘇友好大廈、也就是現在的上海展覽中心取景,影片詳細地呈現了建築外觀、庭院、噴泉、中央大廳等處;而今天的上海展覽中心,一直在承辦多項上海國際電影節的展覽、展會項目。當我們通過《為了和平》的影像看到1950年代的上海展覽中心內外部樣貌時,歷史與當下、影像與現實,正在這座傳奇的電影之城中交相輝映。

( 羅馨兒 作者為戲劇與影視學博士、上海戲劇學院電影學院講師)