當喧囂落定,意義顯現。美團旅行數據顯示,剛剛過去的國慶中秋長假,南京位列國內文旅消費TOP10目的地城市榜首。八天時間,2009.7萬遊客在此流連,創造了279.4億元的旅遊收入——這意味著,全國每44位出行者中,就有一人選擇了南京,而每一位南京人就“接待”了遊客兩人次。

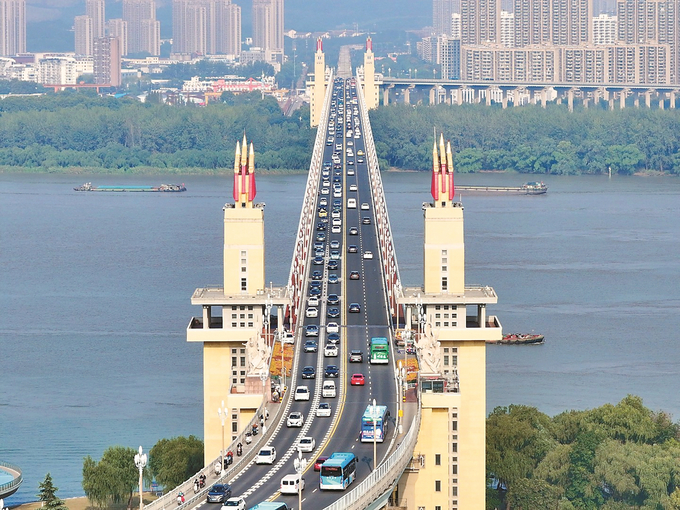

10月8日,南京長江大橋迎來返程車流高峰。 劉建華 攝

成績單的背後,是一場靜水深流的變革:一套以“場景”為核心的新體驗模式,正在取代傳統的觀光邏輯。在這場文旅升維中,南京這座城市正進行著角色蛻變——從一座承載歷史的“靜態展陳”,演變為一個充滿活力的“動態體驗場”,遊客真正從觀光者轉變為參與者。當這一切發生時,城市氣質悄然生變。

氣象:被重新定義的“城市體驗場”

這場變革的先聲,在被譽為“最南京”的秦淮區得到集中體現。繼暑期提出打造“中國人文旅遊第一區”的雄心後,其國慶期間的實踐,成為觀察南京文旅轉型的絕佳樣本。

秦淮河畔,夫子廟內,摩肩接踵的人流讓“天下文樞”牌坊下候船的隊伍蜿蜒不絕。這份撲面而來的熱度,在假期後得到印證——10月9日中國旅遊研究院報告顯示,夫子廟—秦淮風光帶高居國慶中秋假期全國高等級旅遊景區遊客接待量榜首。

僅一街之隔的老門東,則以另一種形態詮釋著“文旅第一區”的雄心。街區“十二週年慶”與雙節在此疊加:青磚黛瓦間,秋日音樂會流淌,非遺體驗區人頭攢動,vivo跨界打造的華東首展更吸引著年輕群體駐足。這番精心營造的場景,成功推動了街區從“人流”向“人留”的轉化,人均消費因而提升至35.28元,實現了14.4%的同比增長。

不遠處的熙南裏,第六屆笪橋燈市以“遇見笪橋·熙南有戲”為主題,越劇、黃梅戲、白局、皮影戲輪番上演,累計演出近百場。混合現實(MR)體驗與提燈巡遊交織,八天吸引40.9萬人次,街區總營業額突破989萬元。這裡不再是靜態的歷史街區,而是一個日夜不停、有聲有色的開放式文化劇場。

場景的營造,更體現在對城市公共空間的重新賦能。陵園路上,約800米長的梧桐大道首次在假期開啟了“步行道”模式。車輛禁行,行人成了道路唯一的主人。一位值守的民警站在升降執勤臺上,視野開闊,他手中的小喇叭不時傳出平和清晰的指引:“明孝陵向左走”。這個執勤臺意外成了遊客眼中的“黃金機位”,不少人舉著手機,請民警幫忙記錄下與“最美梧桐大道”的合影。空中有警用無人機巡航,路面有女子巡邏隊穿梭——一個“安心且溫馨”的漫步場景被完美構建。政策的調整,在此刻化為了極具溫度的人文關懷。

視線轉向長江北岸,青春的荷爾蒙與運動的激情在這裡碰撞。2025中國時尚體育季的主場,街舞、腰旗橄欖球等新興賽事集結了44支主要來自外省市的隊伍。來自廣東的關嘉茹女士站在場邊,目光緊跟著場上9歲的兒子Aiden。“江北新區的城市建設給我留下了很深的印象,賽事氛圍也很濃厚。”她説道。可以窺見,這片賽場,不再僅僅是競技的擂臺,更是一個展示城市活力、連接年輕社群、創造共同記憶的動態社交空間。

從秦淮的深巷燈影到鍾山的梧桐秋色,從揚子江的動感賽場到玄武湖的科技水幕……南京文旅的版圖上,繁星點點。它不再羅列孤立的景點,而是如同一位技藝精湛的“場景策展人”,將城市資源巧妙拼貼,為不同的遊客,講述一個個截然不同的城市故事。

脈骨:從“文化觀光”到“文化參與”

吸引目光靠場景,而留住人心,則需要足夠的文化深度。南京的探索表明,讓歷史“活”起來,關鍵在於完成從“旁觀”到“體驗”的轉換。

大報恩寺遺址博物館的專題展《去看塔》,其出發點直指一個深刻的追問:“當建築不再存在,遺址還有什麼價值?”策展人沒有停留在文物陳列,而是通過一座特殊的琉璃塔模型,策劃了一場跨越時空的文明對話。它由上海土山灣孤兒工藝院製作,1915年在巴拿馬萬國博覽會上榮獲最高榮譽“甲等大獎章”,在漂泊110年後首次“歸鄉”。展陳部負責人邱琳婉説:“儘管這座偉大的建築消散在了戰火裏,但它的故事、精神和對後世的啟迪永不磨滅。”這場展覽,正是對這句話的最佳詮釋。

在南京中國科舉博物館,知識的傳遞被巧妙地融入了遊戲。“金榜題名時,古今遊藝會”巧妙地將古代士子的“文”與“武”修養,轉化為博餅搶魁、手球蹴鞠等互動遊戲。一位剛完成所有遊戲環節的小男孩興奮地搖晃母親的手臂:“媽媽,我中‘進士’了!”歷史的智慧,在歡聲笑語中完成了傳承。這種將嚴肅歷史輕鬆化的嘗試,背後是對教育規律和傳播規律的尊重——當學習變成一種愉悅的體驗,文化的種子便生根發芽。

秦淮非遺館的轉型更為徹底。這裡不再是靜態展示的博物館,而是一個活態的實驗場。年輕的非遺主理人與白髮傳承人並肩而坐,絨花、金箔、剪紙在年輕人手中煥發新生。一位二十齣頭的姑娘在非遺傳承人指導下完成了一個絨花髮簪,她端詳著作品説:“每一片花瓣都要傾注耐心,這讓我理解了什麼叫‘匠心’。”這裡,非遺不再是玻璃展櫃裏遙不可及的“遺産”,而是可以購買、可以穿戴、可以討論的“活態”時尚。更重要的是,這種“傳”與“承”的並置,展現了文化血脈的真實流動——不是簡單的保存,而是在創新中獲得新生。

這種讓文化深度可感的實踐,貫穿南京多個區域。在玄武區的長江路,“文博之夜”通過延時開放與特色活動,讓博物館從白天的知識殿堂轉變為夜晚的城市客廳。六朝博物館的“江之永矣——江南地域早期文明特展”在柔和的燈光下更顯神秘,而街區的露天廣場上,民樂演出與古風巡遊正熱鬧上演。一位遊客在朋友圈寫道:“晚上九點的六朝博物館,安靜得能聽見歷史的心跳。”這種時空錯位的體驗,恰恰創造了與眾不同的記憶點。

10月7日,儘管假期餘額不足,南京牛首山景區仍迎來大量遊客。 錢偉章 攝

在江寧織造博物館,《大夢·紅樓》沉浸式展演項目新增了中秋專屬劇情,“賈府拜月賞菊”的場景在百年紅樓中徐徐展開。一位身著漢服的年輕遊客感嘆:“走進這裡,仿佛穿越回了曹雪芹筆下的金陵。”與此同時,牛首山文化旅遊區則用現代科技為佛教文化注入新的體驗維度。《一念牛首》戶外演出在山水間展開,而“敦煌不再遙遠”數字藝術展,通過高保真壁畫與VR技術,讓遊客沉浸式感受敦煌藝術的震撼。來自武漢的遊客李萌萌不停地按動快門:“下了高鐵就直奔牛首山,這裡的文化氛圍和科技體驗完美結合。”這些案例共同證明,深度體驗的核心不在於技術的堆砌,而在於技術與文化內涵的恰當融合,為傳統賦予當代的表達力。

匠心:于無聲處構建“友好型”旅遊生態

10月3日,眾多遊客在南京鍾山風景區陵園路上賞景拍照。 楊素平 攝

盛大的場景與深度的體驗,最終需要落在一個“人”字上。

南京地鐵2號線苜蓿園站,清晨的客流從閘機口不斷涌出。大部分人都朝著通往陵園路、明孝陵博物館的1號出口走去。在出口不遠處,一排草綠色的儲物櫃前圍滿了人。從上海來的大學生李文拖著行李箱,正對著櫃門上的二維碼“掃一掃”。“嘀”的一聲,櫃門應聲打開。她把沉重的行李箱塞進去,輕鬆地關上門。“這下可以好好逛了,”她對同伴笑著説,“不用拖著箱子走梧桐大道了。”這樣的儲物櫃,在這個假期如雨後春筍般出現在南京各個角落。2491組儲物櫃編織成一張細密的服務網,覆蓋了全市110個重點節點。這套系統的意義在於,它精準地洞察並解決了遊客“最後一公里”的痛點,將“負重遊玩”的焦慮轉化為“輕裝上陣”的從容。

回顧假期,那些于無聲處的細節,共同構成了南京文旅魅力的堅實基底。在玄武湖畔,一位正在查看導覽圖的外地遊客顯得有些遲疑。一位巡邏至此的志願者見狀主動上前輕聲詢問:“您好,需要幫忙嗎?是想去哪個景點?”在短暫交流後,志願者不僅清晰地指明瞭路線,還貼心提醒:“前方有一段路正在養護,您從左邊那條路繞過去會更方便。”這份主動而專業的幫助,讓遊客在陌生的環境中獲得了一份踏實感。

這些看似微不足道的指引,如同細密的針腳,編織起南京文旅服務體系的溫暖底色。這個假期,6000余名文旅志願者分散在全市各個服務點。在夫子廟遊客中心,每天都有十余名青年志願者堅守崗位。雙節前三日,這裡累計接待遊客約85萬人次,諮詢量達1.75萬次。每一個問詢的背後,都可能是一個遊客急需解決的難題。這支龐大的志願者隊伍,如同城市的毛細血管,將服務的溫度傳遞到每一個需要的角落。

管理的匠心,還體現在對複雜訴求的精準平衡上。在鼓樓區頤和路,那棵因姿態奇特走紅的“歪脖子樹”曾是流量與擾民並存的矛盾點。住在頤和路12號院的謝阿姨還記得前些日子的困擾:“每天晚上都吵到淩晨,閃光燈直射窗戶,根本睡不著。”假期裏,多部門並未一禁了之,而是通過每晚十點半後勸離商拍、放置提示擋板、開展聯合夜巡等方式,在保障居民生活與滿足遊客喜好間尋找微妙的平衡點。“頤和路首先是家園,然後才是景點。”一位街道工作人員的話,道出了城市治理的價值排序。這種精細化治理,體現的是一座成熟旅遊城市的管理智慧——既要釋放城市的熱情,也要守護街區的寧靜。

在夫子廟泮池碼頭,等待乘坐畫舫的隊伍依然很長,但秩序井然。工作人員手持二維碼在隊伍中穿梭售票,遊客跟著隊伍前進就能完成購票、登船全部流程。“原來在抖音上看到要排兩小時隊,心裏直打鼓。”剛下船的杭州遊客王然看了看手機,“結果只用了半小時,比預想的快多了。”為了應對假期大客流,管理方將購票與登船動線改為單循環,十余名售票員在沿途流動售票,有效分散了排隊壓力。

升維:從“流量入口”到“留量生態”

假期的南京,如同一場連續上演的城市級嘉年華。

十月初的幕燕濱江,江風裹挾著音浪撲面而來。當林俊傑《願與愁》的旋律響起,南京DNA音樂節的現場瞬間化作星海,3.5萬名樂迷的合唱聲浪蓋過了長江的濤聲。“這不僅是聽歌,更像是一場青春的儀式,”來自天津的大學生陳欣在人群中揮舞著熒光棒,“南京給了我們一個必須來的理由。” 他們當中,83%的人是外地觀眾,直接推動當天鼓樓區星級酒店客房入住率超過91%。據測算,本次音樂節門票及周邊産品收益超2800萬元,帶動全區餐飲、住宿等旅遊收入超6億元。

10月1日,第14屆咪豆音樂節在南京溧水天生橋景區天生音樂谷燃情開唱。 本報記者 萬程鵬 攝

與此同時,在溧水天生橋下,第十四屆咪豆音樂節兩天吸引超6萬樂迷,其中南京以外觀眾佔比超八成,省外觀眾近七成。而在湯山音樂谷,華晨宇火星演唱會連續三晚的定制煙花秀,將中秋的夜空點綴得如同夢幻。

音樂的熱浪還未平息,體育的激情接踵而至。10月4日的南京奧體中心,61355名球迷的吶喊聲震耳欲聾,再次刷新“蘇超”單場比賽上座率紀錄。這場盛宴還催生了創新的觀賽模式,在江寧紫清湖旅遊區的“第二現場”,千畝草坪上的巨幕前,球迷們的歡呼聲與主賽場遙相呼應。“沒抽中‘蘇超’的票,但在景區和大家一起看球,這種體驗很特別。”來自揚州的球迷許梓説。

南京文旅真正的創新之處,還在於將一個個獨立的“流量引擎”,編織成了一張相互聯動的“留量生態網”。全市418家經營主體參與的“跟著演出(賽事)遊南京”活動,讓一張票根的價值超越了單一事件,成為開啟全城體驗的鑰匙。

“為了華晨宇演唱會特意來南京,沒想到票根還能半價逛陽山碑材。”來自長沙的歌迷許研拿著剛兌換的景區優惠券,一臉驚喜。這套機制的精妙之處在於,它創造了一種“價值流轉”的閉環:大型活動負責吸引精準客群,而全域聯動的優惠體系則將這部分高意願客群的消費力,高效地引導至城市更廣泛的消費場景中。

來自連雲港的周蓓一家的經歷更為典型:“本來假期沒有打算出門,這次幸運地中簽了比賽門票,臨時購買了無座車票來到南京!” 一張“蘇超”球票,衍生出了他們在南京的三天兩晚旅行。據統計,一場“蘇超”賽事可撬動8.2億元消費,而前12輪比賽已接待外地遊客1075.66萬人次,銀聯渠道異地文旅消費達106.74億元。華潤萬家作為賽事贊助商,其市場行銷部工作人員高彩霞透露,比賽日的銷售額甚至能翻倍增長。這表明,文旅消費的拉動模式,已從傳統的“景點門票”升級為以大型活動為引信、引爆全域消費的“生態模式”。在這個模式中,文旅産業與城市商業系統不再是鬆散的伴生關係,而是形成了深度耦合、相互滋養的有機體。

當暮色降臨,秦淮河畔的燈籠次第亮起,老門東的秋日音樂會漸入高潮,長江路的博物館裏依然人流如織。這座千年古都,既守護著歷史的厚重,又擁抱著時代的潮流。在傳統與現代的完美平衡中,南京文旅完成了一場漂亮的升維——從一個個孤立的流量入口,成長為一個充滿生機的留量生態。在這裡,每個人都能找到屬於自己的南京故事,而這座城市,也因為這些故事的疊加,變得更加生動而迷人。(新華日報·交匯點 記者 徐晉)

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。