原標題:70年前的今天,南京解放

七十年前今天,英勇的人民解放軍一往無前,衝破天塹,南京解放。

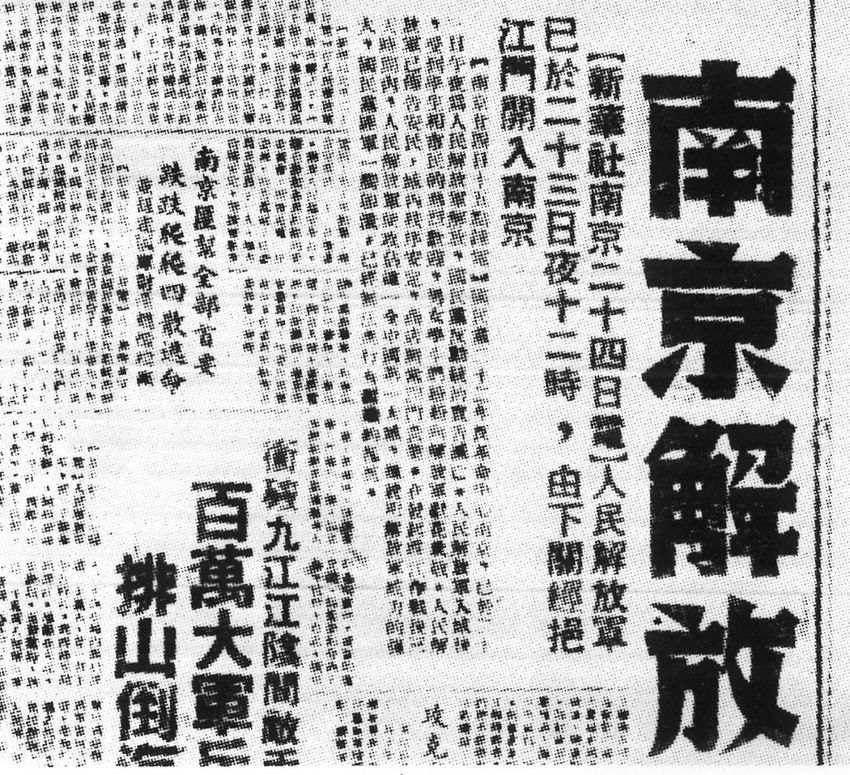

《人民日報》號外刊登了南京解放的消息

七十年後的今天,我們懷著沉重的心情崇高的敬意,重現歷史緬懷英烈,歷史長河大浪淘沙,我們傳頌著一些英雄人物,但是滾滾史海,難免有人被時間遮蔽。

今天,小編將帶大家走近一些和渡江戰役及南京解放相關的人物,回到歷史現場。

1、陳修良渡江船隻我來尋

陳修良簡介:

陳修良,女,浙江寧波人。1930年畢業于蘇聯莫斯科中國勞動者共産主義大學。回國後長期在上海等地從事地下工作。1946年4月,陳修良任中共南京地下市委書記。之後的幾年中,她為“第二條戰線”的開闢以及解放戰爭的最後勝利做出了巨大貢獻。

具體事件:

渡江戰役前夕,陳修良做出了充分準備。隨著解放軍渡江日期的越來越近,陳修良在市委會議上多次具體佈置船隻的事宜,明確分工,責任到人。自從國民黨當局3月下旬宣佈對長江“封江”以來,南京長江江面上的大小船隻,全被嚴格控制,有的被迫拆除動力,有的被趕入內河,解放軍在江北很難找到船隻。

4月23日上午,市委的秘密電臺接到由上海局電臺傳來的解放軍第35軍的電報,稱該軍可在下午6時趕到江北浦口,要求市委準備好過江的船隻。陳修良閱了電報,立即派人通知到相關的地下黨組織。

當天下午4時起,下關電廠、下關機務段輪渡所的地下黨組織,帶領工人將“京電號”、“淩平號”運輸艇、水上警察局的3艘巡艇,還有下關輪渡公司的十幾艘大小機動船,開到浦口碼頭等候,解放軍的人馬一到就載著過江。至第二天淩晨3時,解放軍第35軍的1.5萬人,全部過了江,勝利地開入城內。

——編自《檔案天地》2014年第1期

渡江戰役勝利雕塑

“渡江第一船”

2、覃異之交通設施我來護

覃異之簡介:

覃異之,廣西宜山(今都安縣)人,黃埔軍校第二期畢業,歷任國民黨軍隊團長、旅長、軍參謀長、師長、軍長。他曾追隨孫中山先生投身於反帝反封建的大革命。1925年加入共産黨,但1927年大革命失敗後就離了共産黨組織,不久又到國民黨軍隊任職。他曾參加過圍剿紅軍的戰鬥,當過國民黨中央委員和“國大”代表。在抗日戰爭中戰功卓著,被授予中將軍街。解放戰爭中離開東北,任南京首都衛戍副總司令兼江北指揮所主任,與淮海戰役中的人民解放軍對壘。但他利用職務之便,釋放政治犯、支持起義、保護交通設施。解放軍渡過長江後,他脫離內戰,去香港參加了著名的香港起義,並策動其他國民黨軍官兵起義投誠。

具體事件:

4月22日下午,南京城裏已能聽到解放軍和國民黨軍隊交戰的槍炮聲。南京首都衛戍總部接到京滬杭警備司令湯恩伯全線撤退的命令,立即開了秘密會議。

在會上,有人建議要二十八軍工兵營在撤退時破壞南京下關火車站及輪船港口碼頭。覃異之心想應當保護這些重要交通設施,輕易破壞會貽害人民便提出了暫緩執行的不同意見,並徵得張耀明同意。

當晚,南京四郊炮聲隆隆,機槍聲尤密,解放軍加緊進攻城外據點,國民黨掩護南京黨政軍要員撤退。23日清晨,李宗仁由明故宮飛機場倉皇登機飛桂林。在送走李宗仁之後,張耀明、覃異之等乘飛機去了上海。下午,人民解放軍便解放了南京,將解放軍的軍旗插到了國民黨總統府的大門上。

——編自《鍾山風雨》2012年第2期

3、司徒雷登與中共積極求合作

司徒雷登簡介:

司徒雷登,于1876年出生在中國杭州一個美國傳教士家庭,他的父母都是美國南長老會的傳教士,長期在中國定居傳教。司徒雷登從小就生活在中國人中間,受到了中國文化的熏陶,學會了一口流利的中國話,這無疑為他以後幾十年的在華生涯打下了基礎,也由此衍生了一種深厚的中國情結。

具體事件:

三大戰役結束後,人民解放軍百萬雄師在長江北岸枕戈待旦。司徒雷登曾就當時的形勢發表感言:“國民黨和是投降,戰亦無法,美國只好暫時觀變。“隨著解放軍渡江戰役的開始,國民黨政府部門紛紛南遷。李宗仁安排行政院院長何應欽出面請求司徒雷登隨國民政府到廣州,遭到他的拒絕。外交部代部長葉公超在撤離之前還親自到司徒雷登的宅邸勸説,但是司徒雷登的主意已定,勸説自然無功而返。

1949年4月23日,中國人民解放軍突破南京城防,佔領南京後,他又積極尋求與中共政府的新合作。

——編自《蘭臺世界》2007年第8A期

後人講述,歷史才得以延續,記住過去,我們才有來處,“勿忘國殤”四個字,激勵著每一個中華兒女,去實現美麗的中國夢。