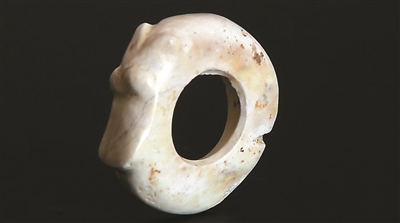

玉環為龍身,週邊雕龍首,直徑1.2釐米,距今5500年至5300年間。10月9日在常州召開的青城墩遺址考古成果論證會上,一隻小小的環形玉龍引發來自中國社科院、浙江考古所、北京大學、南京博物院等全國各地專家學者的關注,這是目前已發現江南地區時代最早的“一條龍”,它見證了龍文化發源期中華大地各文化圈的交流融合,而它的出土地青城墩,則為良渚文化的源頭再添力證。

圖為常州青城墩遺址出土的“江南第一龍”

青城墩考古是國家文物局重大考古研究項目“考古中國:長江下游區域文明模式研究——從崧澤到良渚”的組成部分。考古領隊、常州市考古研究所鄭鐸介紹,青城墩是一個東西長105米、南北寬45米、高6米的大土墩,由人工堆築而成,土墩外有兩重環壕。2017年,為配合漕上路工程建設,考古人員對青城墩展開了搶救性發掘,證明其中心土墩從崧澤文化晚期延續到良渚文化早期,發掘出墓葬18座、房址6座,出土了石錛、石鉞、陶大口缸、陶鼎、陶豆、玉珠、玉管、玉璜等文物,其中71號墓中出土了這件玉龍,它當時被放置在墓主人的胸前,很可能是一件飾物。

中國考古學會理事長王巍表示,距今5500年前後,龍文化在遼寧的紅山文化遺址、安徽的淩家灘遺址等地普遍存在,均呈“C”字形,考古界普遍認為,龍文化的傳播是各大文化圈交流融合的見證。2019年7月,良渚古城遺址被列為世界文化遺産,古城最興盛時已到良渚文化晚期,在良渚文化早期,最興盛的地方不是浙江北部,而是江蘇南部。當時正從平等社會向階層分化演進,是長江中下游地區文明起源和形成的重要時期,青城墩的墓葬已明顯表現出這種社會分化。

在環太湖流域,崧澤文化和良渚文化一脈相承。南京博物院院長龔良介紹,它們之間不是取代關係,而是一個族群繁衍生息創造的燦爛文化,是中華文明重要源頭之一,在青城墩遺址上,這兩種文化類型“無縫對接”,中間沒有斷層,為良渚文化的源流再添力證。

那麼玉龍在當時意味著什麼呢?江蘇省考古所所長林留根認為,簡單地説,龍是一種想像中的神物,與人的信仰有關,當時的人用珍貴的玉石,花費大量的時間製作玉龍,因此可以説玉龍在那個時代象徵著權力和地位。從這個意義上説,人擁有龍就成為了神的代言者,這與後世的龍文化是一脈相承的。 (新華日報 記者 王宏偉)