兩岸觀察|Observe

臺青看新疆:深刻凝望(下)

| 編輯: 何婧 | 時間: 2025-03-03 15:51:23 | 來源: 中央廣播電視總臺海峽飛虹專稿 |

在歷史的塵埃與心靈的憧憬之間,每一步都仿佛踩在時光的脈搏上,我的新疆探尋之旅依舊繼續。從庫車市一路向西南行進,首站便是以胡楊林聞名的阿克蘇多浪河濕地公園。在秋冬之際,登上園內制高點的觀景臺,俯瞰胡楊林海,樹葉已由綠轉黃,仿佛一幅金色的畫卷在眼前徐徐展開,那是壯麗無比的大自然在無聲地宣告它的偉大與永恒。我與西部計劃(西部計劃是由團中央、教育部、財政部、人力資源和社會保障部聯合實施,針對普通高等學校應屆畢業生或在讀研究生到西部基層開展為期1至3年的志願服務)的志願者們一同前往園內的植樹基地。路上得知他們大多是剛剛畢業的大學生,在人生的十字路口,他們選擇了奉獻一到三年的青春年華,到祖國最需要的地方。他們的眼神中閃爍著純粹的光芒,那是對未來的憧憬,更是對當下的堅定。我點開支付寶中用能量值在阿克蘇雲種樹的記錄,那一刻,心緒洶湧如巨浪,如今我終於有機會將數字端口的樹移植進腳下的堅實土壤。這種從虛擬到現實的跨越,是我對這片土地的深情告白。我在親手種下的樹上掛牌寫下了這樣一段話:“小樹苗快長大!你是我與阿克蘇之間的掛念。幾年後,我一定還會再回來看你!”來自海峽對岸的我,終於在這片土地上留下了自己的獨特烙印。那一刻,仿佛有一根無形的紐帶,騰飛萬里之遙,將我與這片土地緊緊相連。

多浪河濕地公園的金色胡楊林(供圖:謝建鋐)

本文作者與維吾爾族志願者合種同心樹(供圖:謝建鋐)

小學時我讀三毛的《撒哈拉的故事》,對沙漠的念想存在心底。如今我正踏上去往塔克拉瑪幹沙漠的路途,前往名為N39°(北緯三十九度)的沙漠營地。沙漠摩托車的體驗,是我與這片茫茫沙海初次相遇的方式。沙漠中的摩托車與尋常柏油路上的兩輪車截然不同。為了適應沙漠地形的千變萬化,沙漠摩托車通常是四輪,胎間的軸距較大,轉彎時需大幅度地扭轉把手,並且沙地的摩擦力極強,油門必須一擰到底,才能憑藉強大驅動力起步。車速一旦提升,車身便趨於平穩,仿佛與沙漠達成了某種默契,一種前所未有的自由、狂放與這片無垠的沙海融為一體。

本文作者體驗沙漠摩托車(供圖:謝建鋐)

沙漠中的酒店一景(供圖:謝建鋐)

除了機械的轟鳴,沙漠中還有一種更為古老的交通工具——駱駝。騎在駱駝背上,我似乎在陣陣駝鈴聲的迴響中穿越時空,走到了張騫開闢的絲綢之路上,踏出了民族的光彩與輝煌。在沙漠中建造酒店,無疑是人類對自然的又一次挑戰。我入住的沙漠營地小木屋雖不及城市酒店的奢華,卻也有著完備的設施。乾濕分離的淋浴房乾淨整潔,甚至每間房都配備了獨立的Wi-Fi。夜晚的沙漠,星空格外明亮,月光灑在沙丘上,映照出一片冷白色的大地。舉目望去,天際星河璀璨,冷冽的空氣灌入鼻腔,令人不禁感嘆宇宙的浩瀚與人類的渺小。沙漠篝火晚會上,我隨著維吾爾族音樂的節奏舞動在火堆旁,仿佛與這片土地、這片星空融為了一體。那一刻,我感受到了一種來自自然和人文給予的雙重滿足。沙漠,不再是遙不可及的遠方,而是人類與自然共舞的舞臺,從征服到共生,從禁區到樂園,沙漠的變遷也正是中華民族進步的縮影。而我們作為中華民族的一分子,也在這場偉大的探索中不斷前行。

帕米爾高原,這個在波斯語中意為“平頂屋”的地方,在塔吉克語裏則被賦予“世界屋脊”的崇高意義。這片高原,早已在小學地理課本中與我神交已久。我們一行來到了位於慕士塔格峰腳下的白沙湖,一個被大自然深情眷顧的地方。進入景區時,由於氣溫驟降,小攤販們大多已“放假”,整個景區呈現出一種靜謐的美。站在湖的一端,隔著湖水與白沙,凝視著遠處連綿的群山,仿佛走進了冰川與雪山的簇擁之中。白色沙漠與碧色湖水共存的特殊性,加上冰川帶來的心靈震撼與心境洗滌,讓白沙湖格外美麗。湖面倒映著藍天、白雲和四週的白色沙丘,這種悠遠且遼闊的景象,對人的靈魂産生了強烈衝擊。作為一個常年生活在城市中的人,我真真切切地感受到了壯麗景色撫慰人心的效果。在返回停車場的路上,我偶遇一對正在拍攝婚紗照的維吾爾族新婚夫婦。當他們得知我來自台灣時,維吾爾族骨子裏的熱情好客立刻展現出來,硬是邀請我與他們一起拍照留影。那一刻,不同民族的人們像石榴籽般緊緊抱在一起的真摯情感,定格在那張相片的畫框中。在這片高原上,自然的壯麗與人們的溫情交織在一起,形成了一種獨特的魅力。帕米爾高原不僅是一個地理意義上的“世界屋脊”,更是一個心靈層面的“平頂屋”,承載著人們對自然與生命的敬畏和熱愛。

本文作者在帕米爾高原白沙湖觀光(供圖:謝建鋐)

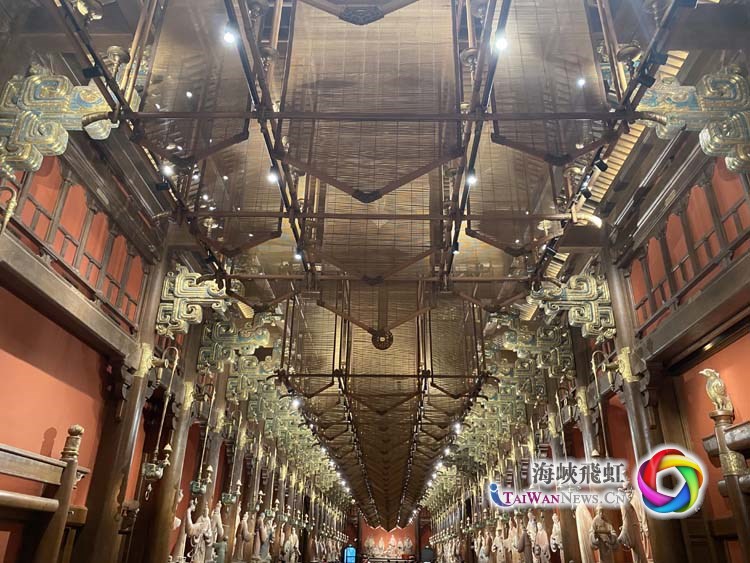

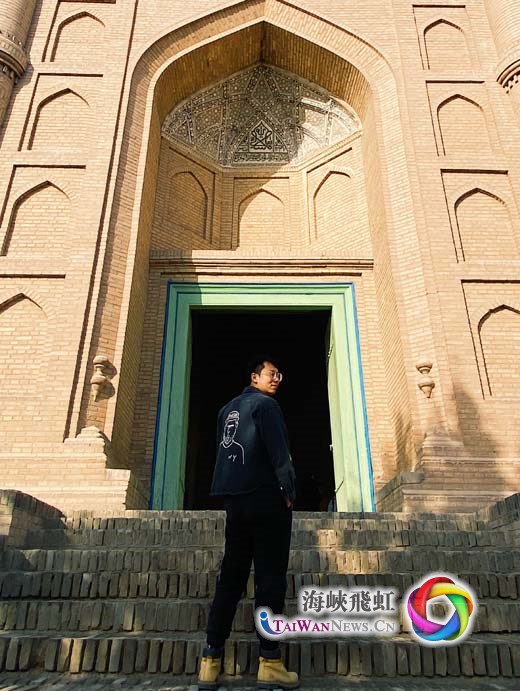

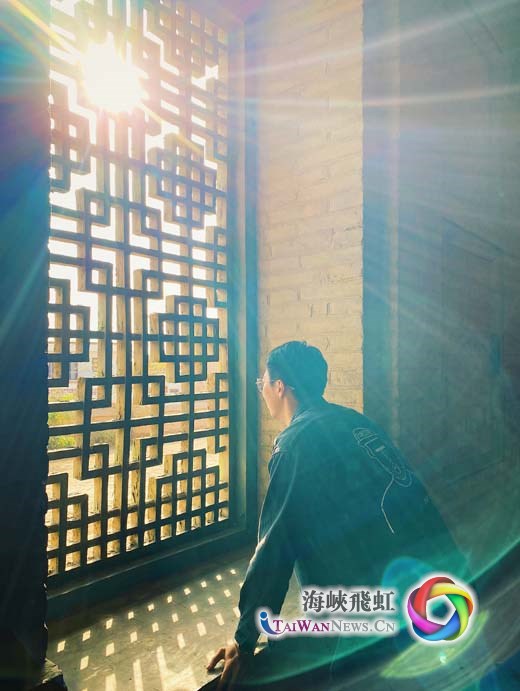

“不到喀什,不算來到新疆。”這簡短的一句話,在耳邊輕輕敲擊,喚醒了我內心深處對這片土地的無限遐想。喀什,這座古絲路上的重鎮,素未謀面卻早已傾慕已久。她還有一個古老的名字“疏勒”,東西方多種文明交織在這歷史的交錯點,印刻著穿越千年的商旅足跡。初到喀什,我直奔古城。土黃色是這座巨大古城的主色調。屋頂、房樑、墻體、街道,無一不是深淺不一的土黃,走在這片以土黃為基底的調色盤上,仿佛置身於一條亙古的長廊。她也是一部讀不完的歷史長卷,法顯、玄奘、馬可·波羅等歷史名人都曾在此駐足,留下了橫貫東西方的足跡。然而,喀什古城並非一直如此,曾經的她,斷垣殘壁、污水橫流、人居環境惡劣。直到新中國成立後,中央政府籌措資金對古城進行了一戶一方案的修繕與改造,才有了今天的面貌。如今的喀什古城,民居門板上的塗鴉與墻體彩繪處處彰顯著獨特的藝術氣息。我在一條人煙稀少的巷子深處找到一家咖啡廳,店主是一位90後的維吾爾族小哥,我們有一搭沒一搭地聊著。透過街角視野,望著繁華大街,車馬喧騰與幽靜小巷之間形成了鮮明的對比。在這靜與動的交織中,我感受到了一種張弛有度的生命力。喀什古城,不僅僅是一個旅遊景點,更是一股穿越時光的鮮活力量。夜幕降臨,喀什古城展現出與白天截然不同的美。古城城門處有紅、綠、藍、紫各色綵燈輪番投射,使得這片寧靜的角落在燈光的變幻中顯得格外嬌艷動人。我在朋友圈總結了這麼一段話:“喀什的每一寸空氣,都熔鑄過男子漢低啞的喉音,也鑲嵌著心底深處的溫柔。”

本文作者在喀什古城街道(供圖:謝建鋐)

入夜的喀什古城(供圖:謝建鋐)

英國歷史學家湯因比曾在一次對話中提及,如果生命能重來一次,他願生活在中國古代的西域,也就是現在的新疆。華夏大地豐富的自然風貌以及中華文明的海納百川使新疆充滿魅力。湯因比的抉擇邏輯也是我們台灣青年心底深處渴望的詩和遠方的靈魂呼喚,是被這片土地持續召喚的根本邏輯。我相信此後還會有更多的臺青遵循心底最深處的渴望,前來新疆這片廣袤之地探尋自然風貌的雄奇,探訪多元文明的交織,感受多元民族的魅力。(作者:謝建鋐)