利川“一鄉一業”孵化品牌

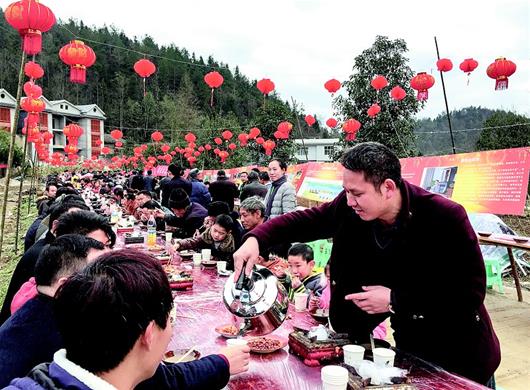

圖為:3月23日,白鵲山民宿小鎮邀請遊客參加土家民俗百家宴。(視界網牟聯文攝)

“一山有四季,十里不同天。”這是武陵山腹地利川市的真實寫照。

一把鑰匙開一把鎖。近年來,利川市結合各鄉鎮不同特點,大力推進“一鄉一業”“一村一品”,將資源優勢和區域優勢轉化為脫貧産業優勢。除了聞名遐邇的毛壩利川紅、團堡山藥、南坪大米等,該市又涌現一批生機勃勃的特色産業小鎮。

春暖花開,萬物復蘇。近日,湖北日報全媒記者深入探訪這些細分領域的“種子選手”。

元堡鎮:深山馬蹄大黃俏銷

“採蓮南塘秋,蓮花過人頭。”

在利川市元堡鄉,農民們競相種植一種外觀形似蓮葉的藥用植物——大黃。

3月21日,記者走進該鄉麻山片區,漫山遍野的大黃密密匝匝,一望無垠,微風吹過,碧浪起伏,宛若綠色海洋。“這裡正成為全國第三個大黃主供應區。”前來採購的四川太極集團藥材部負責人介紹。雲南白藥、同仁堂、昆藥集團等一批赫赫有名的中藥巨頭都派出常駐代表,簽下長期訂單。“供不應求,現在最發愁加工速度跟不上。”當日上午,元堡勤隆專業合作社理事長龍祥雲正在指揮工人加班加點烘制大黃幹片,院子裏堆得像小山一樣的鮮品,將在製成飲片後發往全國各地。在元堡鄉,30多家藥企收購員就地搶貨,一律“先款後貨”仍貨源吃緊。

大黃,具有顯著降脂、清熱、消炎作用,全國300多家藥廠以大黃為主要原料生産200多種中成藥。2013年,龍祥雲從廣州回鄉探親,看到大片土地撂荒。“現在都市白領都流行塑身減肥,肯定有商機。”她流轉200畝土地,試著種植元堡道地中藥材馬蹄大黃。這種藥材生長于1400米以上的二高山,喜陰耐寒,塊莖形似馬蹄,有效物質含量豐富,品質上佳。但由於無銷售渠道,僅零星種植。

龍祥雲遠赴成都、亳州、安國等全國大型中藥材市場掃鋪,她起早貪黑,一家家上門推介,留下樣品和檢測證書。“你的産品化驗後很符合要求,但我們需求量很大,你能滿足嗎?”3個月後,龍祥雲接到四川太極集團打來的電話。經打聽,原來西北某省的原大黃供應基地因土壤沙化,産量逐年減少,留出大片市場真空。

以勤隆為龍頭,以點帶面,元堡鄉將大黃作為“一鄉一業”主導産業,請華中農大幫助編制《馬蹄大黃髮展總規》,制定省級種植標準。鄉政府推動“公司+品牌+合作社+農戶”模式,協調勤隆合作社流轉土地1500畝建示範基地,鼓勵農戶通過土地入股分紅。短短4年,已發展大黃産業村30多個,覆蓋貧困人口近萬人,面積2萬餘畝,年銷售收入6億多元,每年産品僅供給太極集團就有1000多噸。

在龍祥雲支持下,貧困戶袁學平、袁學文兄弟倆種植馬蹄大黃200畝,2018年純收入50萬元。兩兄弟不僅成立家庭農場,而且建起別墅,購買小車。

扎堆引發裂變效應,該鄉2019年計劃再發展1萬畝大黃基地,迅速搶佔全國市場。

白鵲山:老房子升級成民宿

“胡書記,我有幾個客,過來踏青賞桃花,請幫忙安排。”3月19日上午10時,春光明媚,桃紅柳綠,一輛來自重慶萬州的旅遊大巴停在白鵲山民宿小鎮上。

當天,遊客不僅遊覽花仙谷,採摘草莓,品嘗特色美食,還參加篝火晚會,體驗土家民宿,大人小孩都興致盎然。

2015年,隨著避暑遊客大量涌進利川,該市酒店接待捉襟見肘。當年4月,利川市出臺《鄉村民宿旅遊標準》,鼓勵有條件的鄉村先行先試開辦民宿。“我們先來揭個榜。”當年5月,白鵲山村支部書記胡昌輝決定率領全村先吃螃蟹。“綠樹村邊合,青山郭外斜。”白鵲山村不僅擁有6600畝原始森林,一排排韻味十足的土家吊腳樓,而且318國道穿村而過,距城區僅8公里,位於騰龍洞、清江古河床、大水井、大峽谷等著名景點的“十字路口”,區位優勢明顯。“每個獨立衛生間改造補貼1500元,一個標間補貼6000元。”利川市先後投資3000多萬元,為白鵲山實施硬化、亮化、美化,鼓勵將老房子升級成民宿,一座座舒適漂亮又頗具民族風格的建築如雨後春筍般涌現。

2016年6月,利川市承辦全國首屆山地馬拉松大賽,起點就在白鵲山村。隨著3000多名馬拉松選手大力傳播,白鵲山民宿小鎮名氣越來越大,很多遊客特意過來體驗。

貧困戶向貞富新建了10多間房間,一個夏季賺了10多萬元,在村民中“炸開了鍋”。全村發展民宿1000余戶,年收入二三十萬元的比比皆是。“山馬賽過後,徒步者沒有斷過,他們非要聽我唱山歌。”曾上過央視的土家歌手陳立高頗有幾分得意。他把自家改造成民宿農家樂,包吃包住。憑著“土家歌王”的招牌,吸引眾多驢友慕名品嘗飯菜。“我們客房每年夏天都爆滿。”湖北昌隆公司與6戶簽下協議,一次性交付租金50萬元。江西某老年公寓主管王靜對白鵲山村的環境讚不絕口,她以14.5萬元租下兩處民宿,用來招待江西、上海等地避暑客。“一房難求,一床難求。”胡昌輝告訴記者,每年夏天遊客蜂擁而來,去年最高峰一天接待遊客1700多人。白鵲山村民宿小鎮已成為與謀道鎮齊名的避暑“雙子星座”。

柏楊鎮:豆干形成産業鏈

“先泡黃豆,再上柴火灶煮開……稍微放置成形,就可以包豆干了。”3月20日,從高山村搬遷至柏楊鎮的農民黃美英説著説著,一會兒就用紗布包了百十塊豆皮敞晾在竹簍上。

用青石壓在竹板下,讓水分自動榨出,再上鍋翻炕,色澤金黃,香氣撲鼻,一塊柏楊豆干就製成了。咬一口,外焦裏嫩,回味無窮。這條名叫永興家園的街上,住著200多家搬遷貧困戶,依靠製作傳統豆干,每戶日均收入約500元。“遠涉重洋四海家,猶唱龍船聞豆香。”這是一位利川柏楊籍的新加坡老人李玉堂寫給故鄉的兩句詩。讓他魂牽夢縈的,除了發源柏楊的民歌《龍船調》,就是那烘烤的柏楊豆干的余香。

柏楊豆製品,不用石膏等凝固劑點化,只輔以清龍洞灣富硒山泉水,便制出如玉如膏般的豆腐,再加以壓榨、烘烤便成了香味撲鼻的豆干,所以柏楊豆干被稱為“武陵土家一絕”,入選恩施十大名小吃。

前些年,一些商戶以次充好,相互殺價,壞了柏楊豆干名聲,經營低迷,陷入困境。2016年,柏楊鎮制定《三年行動方案》,決定重拾傳統招牌,讓傳統豆干成為柏楊鎮主導扶貧産業。40歲的沈強是柏楊豆干發明者沈氏家族的第十代傳人,他當仁不讓擔當起復興龍頭。

在鎮政府支持下,沈強註冊“好吃婆”商標,成立協會,首先鼓勵農民種植當地優質黃豆品種,協會與800多戶農民簽訂保護價收購協議,當地品種抗蟲害,抗倒伏,不用打農藥,蛋白質含量高,保證了原料品質。在鎮政府會議室,每年有數千農民系統學習傳統豆干製作技藝,鎮政府和協會共同規範豆干製作流程,統一標準、價格和品質檢測,對於弄虛作假商家堅決取締。

“柏楊豆干的香味又回來了。”沈強不僅免費提供沈氏獨家香料調味秘方,而且研發出麻辣、五香、雞汁等口味,豆干成為老少咸宜的休閒食品。在協會帶領下,5000多戶貧困戶加入種豆、加工、勞務、銷售、餐飲一條龍的豆干産業鏈,年産值過億元

在柏楊集鎮上,每天都有100多輛旅遊大巴絡繹不絕,遊客們都愛停車吃豆干火鍋,再隨手買幾包豆干當伴手禮送人。“一大件才100多元,既好吃又實惠。”

“2018年夏季,在城區一天賣掉12萬元,用大貨車足足送了6趟。”沈強告訴記者,全鎮光做豆干的作坊就有100多家,柏楊豆干已申請獲得省級非物質文化遺産,為精準扶貧提供了強大動能。(湖北日報全媒記者劉暢 通訊員洪浩大啟)

京公網安備 11040102700187號

京公網安備 11040102700187號