國際在線江蘇頻道消息:經過一年多的緊張籌備,“但替河山添彩色—吳作人、蕭淑芳《佛子嶺水庫》研究展”于9月16日在吳作人藝術館(蘇州市定慧寺巷88號)開展,展覽將一直延續至2018年4月6日。展覽將展出吳作人先生24件作品,蕭淑芳女士10件作品以及各類相關文獻資料20余件,以及其他相關圖文史料。

吳作人先生女兒蕭慧在觀展 蘇州市公共文化中心 供圖

據悉,新中國成立後,尤其是在上世紀五十年代,正值盛年的吳作人先生下到基層采風的活動特別多,第一個到的就是佛子嶺水庫。解放之初,淮河流域連年水患,給豫、蘇、魯、皖人民的生命財産帶來了極大的危害。1952年1月政府統籌各方力量,開工興建佛子嶺水庫,1954年11月工程全面完工。被譽為“新中國第一壩”的佛子嶺水庫是治淮的第一骨幹工程,它綜合了防洪、灌溉、發電、航運等功能。

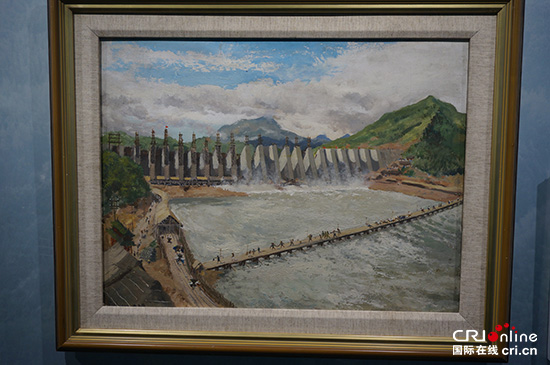

吳作人先生油畫《佛子嶺水庫》 蘇州市公共文化中心 供圖

吳作人先生於上世紀三十年代初留學歐洲,解放後曾先後擔任中央美院院長、中國美協主席、中國文聯副主席等職。早在上世紀三十年代,吳作人先生就提出“藝術是‘入世’的,是‘時代’的,是能理解的。大眾能理解的,方為不朽之作。所以要到社會中去認識社會,在自然中找自然。”他一貫堅持實現主義的藝術創作觀,到了新中國之後,他的藝術思想得到了進一步昇華,他認為藝術要為人民服務,發人民心聲。正因如此,1954年5月初,他攜夫人蕭淑芳輾轉2000余裏,從北京出發,坐火車,轉汽車,搭便車,路上歷時近一週,來到熱火朝天的佛子嶺水庫建設工地,創作了多幅《佛子嶺水庫》油畫和大量的水庫建設工地速寫作品。油畫作品《佛子嶺水庫》參加了1955年第二屆全國美展,作品題材及創作技法在當時美術界産生了深遠的影響,影響著藝術界同行思考藝術如何深入生活;藝術如何映照時代;回答了藝術家為什麼而藝術;為誰而藝術。

這次展覽選取吳作人先生和蕭淑芳女士眾多藝術活動中的一個創作題材的作品來解析展示,通過滴水映輝、以微見著的方式深入剖析,充分印證了吳作人先生的現實主義藝術創作主張,彰顯了吳作人先生“藝為人生”藝術思想的時代價值和現實意義。(文 張已陽 編輯 穆菁)