原標題:淮安:譜寫運河發展協奏曲,閃耀“文化玉帶”婀娜魅力

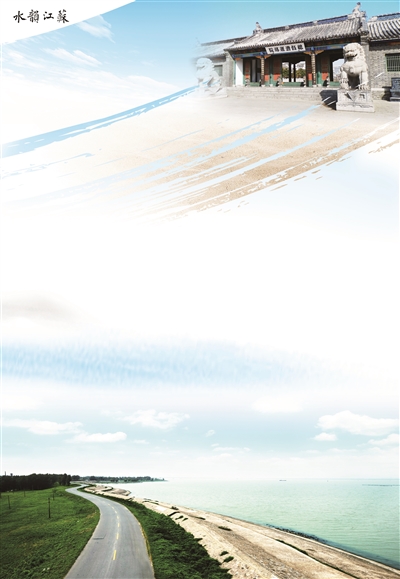

上圖為總督漕運公署遺址——是明、清兩代主管南糧北調等漕運工作的朝廷派出機構,是統管全國漕運事務的漕運總督的官署建築群。 下圖為洪澤湖大堤河堤——位於洪澤湖東岸長達70多公里的防洪蓄水的巨大土方工程,是清口樞紐引淮措施的重要組成部分。

大運河申遺成功後新發現的重要運河遺址——板閘遺址,是曾經的漕糧北上必經之地。

洪澤湖大堤周橋大塘遺址——由於洪澤湖大壩周橋越堤決堤才修築形成,具有洪澤湖大堤中獨有的內外堤結構。

裏運河畔清江浦歷史風貌區夜景——裏運河穿城而過,見證了“運河之都”淮安的發展和變遷。

清口樞紐遺産區——u字型古運河河道航拍圖。

水韻江蘇

千年運河生生不息,聯通沿線8省(市)30余個城市,所經之地,文化自成一派。燕趙文化、淮揚文化、齊魯文化、楚漢文化、淮揚文化、吳越文化互聯互通,呈現出特色鮮明、文脈常新的敘事空間,令人神往。“襟吳帶楚客多遊,壯麗東南第一州。屏列江山隨地轉,練鋪淮水際天浮。”明代詩人姚廣孝雲遊至淮安,書寫了市井的繁榮記憶。不妨乘坐時光機,趕赴一場浪漫約會,一同探索這條聯結傳承和創新的文化紐帶,如何成就城市的傳奇與豐盛。

作為歷史最早、延續最久、變遷最複雜的河段,大運河淮安段直到今天仍發揮著重要的航運、水利、生態和經濟功能。當前,銳意進取的淮安以走在前列的文化自覺,為千年運河留下鮮明的淮安印記,積極探索後申遺時代運河遺存保護和利用新模式,紮實開展大運河文化帶建設,全面推動運河文化遺産保護、功能延續與現代文明建設協調發展。

文化動脈 水潤淮韻

深秋的早晨,涼意漸濃,等待著霧氣慢慢消散,與金色陽光邂逅在溫雅婉約的古運河。浸潤于畫舫船頭的縹緲意境,任思緒在槳聲船影裏悄然遊走。

有南船北馬、九省通衢之譽的淮安,位於大運河中段,是大運河連接長江、淮河、黃河的樞紐城市。翻開運河卷帙浩繁的歷史,不難發現,故事裏的淮安在每一個關鍵的時間節點,都是不可或缺的存在:春秋戰國時期修築的邗溝北段是今天淮安區的末口;隋煬帝時期修築的溝通黃河和淮河的通濟渠東段也在淮安境內;元朝時期,直接溝通北京與江南地區的京杭運河淮安亦處於關鍵地位;明清鼎盛時期,淮安以漕運總督、河道總督駐節為標誌,形成了漕運指揮中心、河道治理中心、漕船製造中心、漕糧轉輸中心和淮鹽集散中心,是名副其實的“運河之都”。

兩千多年來,運河沿線流傳著生動的故事、傳説,密布著古鎮、古街、古道,見證著運河鈔關的繁忙、洪澤湖的濤聲.........大運河留給我們的不只是南北交通線,更是一條流動的文化動脈,展現出我國勞動人民的偉大智慧和勇氣,傳承著中華民族的悠久歷史和文明。2014年6月22日,中國大運河申遺成功。大運河沿線27處河道、58個遺産點被列入世界遺産名錄,牽動萬眾目光。

傾聽運河故事,暢想昔日千帆競渡的盛景。在淮安,運河文化遺産不但數目繁多,而且種類多樣、富有特色。其中列入大運河淮安段保護規劃中的各類運河遺産有93項,包括京杭運河、黃河故道、洪澤湖大堤等各時期水利工程及相關文化遺産35項,聚落遺産8項,其他運河物質文化遺産21項,非物質文化遺産27項,生態和景觀保護區2項。2014年,淮安有2大遺産片區(清口樞紐、總督漕運公署遺址)、1段河道 (淮揚運河淮安段,包含裏運河、裏運河故道、古黃河、中運河、張福河)、5處遺産點 (清口樞紐、雙金閘、清江大閘、洪澤湖大堤、總督漕運公署遺址),成功列入世界文化遺産名錄。

燦若繁星的運河文化遺産中,大運河淮安段遺産區和緩衝區面積超過1萬公頃,約佔整個大運河世界遺産面積的七分之一。漫步古運河畔,以水波為曲、槳帆為歌,傳唱著奔騰浩瀚的絕美讚歌,也賦予淮韻流芳最好的時代機遇。

博採眾長,因運而興。溫柔流淌的運河,在時光深處,為淮安注入了獨特的運河文化。水路聯通,經濟文化交流的活水,涵養了包容自由的城市氣質。彼時的淮安成為“南船北馬,舍舟登陸”的地方,是當時官商士庶和外國使者南來北往必經的交匯重地,逐步融合衍生出了以淮揚菜為核心的特色美食,以及以淮劇、淮海戲為代表的地方戲曲,以“五教並存”為特色的宗教體系,彰顯了開放融合的淮揚文化。此外,綿綿不息的物流、資金流、信息流似乎也找到了歷史注腳:中國古代漕運最高管理機構總督漕運公署,以及修治黃淮運河的河道總督府都設在淮安,使得淮安成為大運河上無可爭辯的漕運樞紐,孕育了地位卓然的漕運文化。為保漕運暢通,修築了高家堰,逐步形成我國古代治河工程史上理念最先進、工程最複雜、科技含量最高的清口水利樞紐,滋養了中樞集成的河工文化。

生態賦能 守護風貌

進入後申遺時代,活態世界文化遺産大運河的保護與傳承,一直為社會各界所關注。穿行千年的運河,文化遺産具有較高的歷史價值、藝術價值、科學價值、教育價值。各地根據自身優勢,舉辦展覽、梳理檔案資料、成立研究室,“展現大運河遺存承載的文化,活化大運河流淌伴生的文化,弘揚大運河歷史凝煉的文化。”

然而,一個嚴峻的現實考驗在於,遺産保護壓力巨大、生態空間擠佔嚴重等突出問題尚未得到有效解決。

利用好大運河,前提是保護好大運河。淮安運河遺産點種類多樣、狀態複雜、體量不一,其中很大一部分位於城區。為了更好地推進這項系統工程的保護工作,市委、市政府堅持高位協調,規劃先行,專門調整成立了大運河淮安段遺産保護管理領導小組,各級人大、政協多次組織視察活動。圍繞重要節點保護,淮安市編制了板閘遺址保護方案、北門城墻遺址保護展示方案、裏運河博物館群展示系統概念設計、淮安運河公共藝術策劃方案等6個專項規劃方案,進一步加強大運河遺産保護工作的科學性、系統性,全面展示運河文化價值。

一是夯實好工作基礎。對運河沿線地上、地下文物遺存以及非物質文化遺産進行排查勘測,進一步梳理盤清淮安境內大運河文化資源家底,建立運河文化遺産數據庫,在此基礎上建成集管理、研究、展示、監測等功能為一體的大運河遺産數字公共服務平臺。在《淮安市文物保護條例》中設立專門條款,規範世界文化遺産的保護與管理。在沿線大型基礎設施建設中,發現板閘、清江浦古城墻遺址,立即叫停建設項目,經批准實施搶救性考古發掘,古碼頭、古河道、古閘壩等多種類型遺跡均得到有效保護。

二是保護好遺産原貌。規劃實施洪澤湖大堤、總督漕運公署遺址等一批運河遺産的保護修繕與展示工程,加強對文化遺産的整體性保護,使得淮安運河水工遺存、附屬遺存和相關遺産能夠得到及時高效的維護。把大運河文化帶和江淮生態經濟區建設有機結合,突出圍繞裏運河、洪澤湖、白馬湖等河湖資源和地方特色文化,加快洪澤湖生態經濟區規劃建設,推動白馬湖、洪澤湖“納湖入城”,構築淮河、大運河生態廊道“縱橫交錯”的綠色樞紐。

三是治理好運河生態。強化對河道的原狀保護,開展淮安境內運河河段的水體、岸線整治,實施雨污分流系統,保障大運河水質。逐步拆除、遷移、改造不利於本體保存、有損遺産價值、破壞遺址景觀和諧的建築物和構築物,全面改善運河遺址及其周邊整體環境。

在繁忙的運河航道上,碧藍的天空與澄澈的河流交相輝映,獨特的韻味讓人流連往返。淮安的運河“衛士”們,嚴格管控運河環境風貌,像愛護自己眼睛一樣,精心守護好這條古老而有韌勁的河流,交出一份令人滿意的“綠色答卷”。近年來,淮安市按照“最小干預、不改變文物原狀”原則,持續將運河節點維修及環境整治列入中心城市建設重點項目,完成碼頭鎮古運河河道岸線整治,順利推進洪澤湖大堤周橋大塘、高堰段石工墻展示提升項目,全面改善運河遺址及其周邊的整體環境。

傳承記憶 講好故事

作為運河文化的一種符號載體,“漕運”根植于淮安歷史脈絡裏,為這座城市留下濃郁的記憶。傳承好運河文化、建設好現代文明,需要做到內外兼修。在嚴格遵守《中華人民共和國文物保護法》、保護運河生態的基礎上,淮安市重點突出“遊運河、品遺産、賞風光”主題,開通水上游線,串聯榷關等沿線文化遺存,再現漕運繁華景象,真正讓運河扮靚城市、讓市民親近運河。

一是挖掘好文化內涵。挖掘整理大運河史料,編寫《裏運河名勝(淮安段)》《淮安裏運河故事》《運河文化研究論文集》等一批叢書,為運河文化研究提供了鮮活的史料素材。挖掘獨特地位的漕運文化,研究對歷史有重大影響的中國漕運制度及其衍生的漕運指揮、漕船製造、漕糧轉輸、河道治理等漕運文化元素;挖掘獨特集成的河工文化,重點探究複雜水利工程的實用價值、科學價值,以及水利工程所蘊含的人文文化內涵、人類意識的文化創造;挖掘獨特融合的淮揚文化,重點探索淮揚文化相容並蓄、南北包容的核心文化內涵,加強運河與淮揚文化關聯性的研究解讀。

二是構建好解讀系統。依託淮安漕運中心歷史地位,以漕運總督公署遺址遺産區保護展示為核心,加快建設中國漕運城項目和中國水工博物館等一批博物館群,著力形成“中國漕運看淮安”的漕運文化傳播基地。建設具有獨特藝術品位和現代理念的運河文化雕塑群,集中展示古運河的繁華盛景、古代治水名人以及水工技術,形成全面完整的運河文化解讀系統。弘揚由運河文化衍生的淮揚菜文化、西遊記文化、戲曲文化等非物質文化遺産,重點推進洪澤湖漁文化、白馬湖民間歌舞文化等生態保護試驗區建設。

三是講好運河故事。淮安市部分運河遺存深埋地下、構成複雜。為了讓廣大市民和遊客直觀感受傳統文化,親近運河遺存,運用文學、戲曲、美術等藝術形式講好運河故事,展示淮安風采,演繹淮安風情。舉辦弘揚運河文化、傳播本土風情、群眾喜聞樂見的論壇、節慶、廟會等活動。通過舉辦運河洪澤湖旅遊文化節、運河水鄉攝影活動、馬拉松、運河騎行、運河長跑等活動,擴大淮安大運河文化活動影響力。

運河文化的靈韻,不在於對美麗新景觀的構築和展演,而需要經久不息地傳承和弘揚景觀中的精神內核,不斷創新解讀方式。從某種程度上來説,它不僅僅是燦爛的文化長廊,還是美麗的生態長廊、富饒的經濟長廊,更是給百姓帶來獲得感、幸福感的民生長廊。

文旅融合 業態升級

“船在水上行,人在畫中游”。數量眾多的非物質文化遺産,構建起天然的旅遊目的地“磁場”,不斷挖掘大運河文化遺産的魅力,讓藏在博物館、寫在歷史書上的運河文化記憶“活”起來,成為可供消費的文化大餐:集中實施清江大閘歷史文化片區清江浦記憶館、皇家敕建名人館等布展工程,編制清口水利樞紐3D動漫,實施惠濟祠沙盤復原、遺産點標誌説明牌等系列解讀工程……換一種方式詮釋運河文化,讓群眾進入到旅遊文化的升級體驗,千年運河上的新業態、新動能漸次展現。

一是建設運河景觀。在“生態優先、綠色發展”的總要求下,明確大運河文旅建設的品牌形象,精心策劃一批體現運河歷史風貌和文化底蘊的和諧景觀。在國家、省級層面有關大運河文化帶建設的政策支持下,做好板閘遺址、泗州城遺址、清口水利樞紐遺址等的保護展示,建成一批運河遺産考古遺址公園。挖掘和發揮碼頭、蔣壩等鄉鎮的優質運河文化資源,規劃調整城鎮村莊産業佈局,把發展休閒健康旅遊作為特色方向,打造出一批運河文化特色小鎮。

二是打造生態廊道。大運河是名副其實的生態走廊,依託洪澤湖大堤水上堤堰奇觀、清江大閘水上閘群奇觀等運河資源,建設運河生態文旅休閒長廊、淮安水上運河旅遊新幹線、洪澤湖大堤沿岸文旅休閒廊道等,將大運河淮安段打造成為貫穿南北、品質優良、水綠交融、功能多元的生態休閒廊道。

三是培育旅遊品牌。整合運河沿線地區的旅遊資源,根據不同客源市場遊客的消費需求,開發産品形式多樣的運河旅遊産品,重點推出特色村鎮遊、運河水上樞紐遊、運河區域名人故里遊等一批精點運河旅遊線路和品牌。同時,做強、做優洪澤湖大閘蟹節等品牌節慶活動等,使淮安成為“遊京杭運河、覽漕運文化、看河工奇觀、賞江淮風情、品淮揚美食”的旅遊目的地。

在推進大運河文化帶建設中,新時代的淮安主動擔責,以帶狀地理空間為載體,以沿線城鎮為發展主體,以文化建設為引領,重點做好保護、傳承、利用三篇文章,把淮安建成集運河遺産展示傳承,生態環境保護修復,生産、生活、生態協調融合發展于一體的綜合型帶狀功能區域。(新華日報 作者 萬晨 嚴定忠 董記)