萬州|黔江|涪陵|渝中|江北|南岸|北碚|渝北|巴南|長壽|江津|合川|永川|南川|綦江|潼南|大足|璧山|銅梁|兩江新區

豐都|墊江|武隆|忠縣|雲陽|奉節|巫山|巫溪|石柱|秀山|酉陽|彭水|城口|榮昌|開州|梁平|大渡口|沙坪壩|九龍坡|萬盛

王維曾寫詩感嘆這個鎮水上舟集成市盛況

原標題:這個鎮因“洞出神木”名滿天下 王維曾寫詩感嘆其水上舟集成市盛況

傳統風貌街區,是悠久的城市歷史見證。你知道“水國舟中市,山橋樹杪行”的詩句,是寫重慶哪個古鎮嗎?

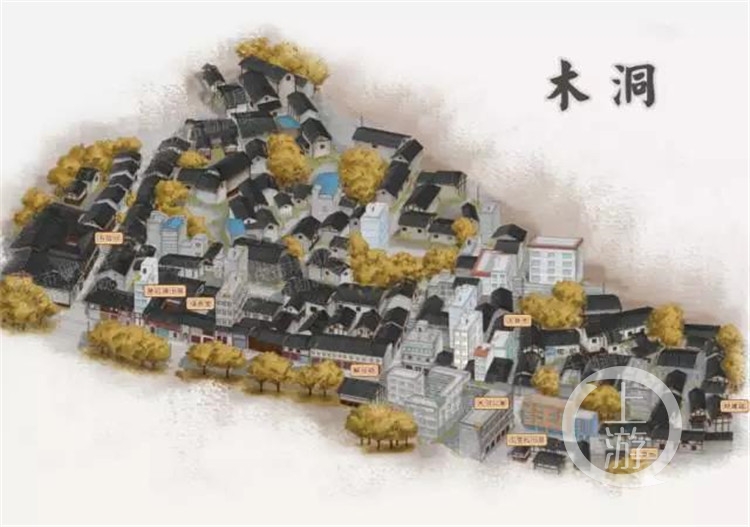

18日,市規劃局、市勘測院發佈第六個傳統風貌街區手繪圖,就是因“洞出神木”而名滿天下的巴南木洞古鎮,這裡也曾是川東四大名鎮之一。

為配合重慶主城傳統風貌街區保護修繕利用工作,市規劃局、市勘測院採用手繪地圖的方式,分批推出主城區28個歷史文化街區、傳統風貌區、歷史文化名鎮(統稱傳統風貌街區)。

建禹王廟發現洞中神木

木洞古鎮地處長江明月峽要津,位於巴南區東北部,東靠雙河口鎮、豐盛鎮,南連東溫泉鎮、二聖鎮,西與南岸廣陽、迎龍毗鄰,北臨長江。

木洞古鎮,曾為川東四大名鎮之一,以“洞出神木”而名滿天下。相傳因明代在此建禹王廟,所需木材從鎮以西約500米的石洞中取出,而得名“木洞”。

木洞是重慶主城區最老的場鎮之一,宋代以來是重慶府巴縣與涪州(涪陵)間陸路交通要道,是連接川黔的重要集散地,為重要的水碼頭。

明清以來,木洞鎮成為川峽名鎮之一。

眾多詞詩歌賦咏誦木洞

碼頭興盛、商貿發達,木洞古鎮曾為長江下游水路進出重慶的第一驛站,是南來北往商賈、名士必經之道。因此,自古以來,以木洞為題的詩、詞、歌、賦屢見不鮮。

據《重慶通史》記載:唐朝大詩人王維途經巴峽(今明月峽)路過木洞時,寫下“水國舟中市,山橋樹杪行”的詩句,感嘆其水上舟集成市的盛況。

明清以來,木洞因“五方雜處,百貨交通,賈舶行舟”,成為繁盛的川渝名鎮之一。

歷史上多次更名並恢復

來看看木洞鎮的歷史沿革,曾幾次更名,但最終恢復。

清末,設木洞鎮;1912年初,名木洞場,為鄉級政區建制;1929年,稱木洞裏;1930年6月,復設木洞鎮;1935年,改為木洞聯保;1940年,復為木洞鎮。

1947年,因其為民主革命先驅楊滄白故鄉,易名滄白鎮;1949年後,改稱木洞鎮;1952年11月劃木洞鎮、棟青鄉部分轄區建水口鄉;12月,劃木洞鎮部分轄區建長坪、豚溪、仰山鄉;1954年4月,仰山鄉併入木洞鎮;1956年1月,水口、長坪、豚溪鄉合併建木洞鄉;11月,恢復水口鄉;1958年9月,木洞鎮、木洞鄉、水口鄉合併建木洞公社。

1959年5月,恢復木洞鎮,撤木洞公社分設木洞、水口、長坪管理區;1960年12月,改管理區稱公社;1966年,木洞鎮更名上游鎮;1967年,復名木洞鎮;1982年,撤公社改為鄉;1993年12月,木洞、長坪鄉併入木洞鎮;2011年末,木洞鎮轄墻院、海眼、楊家洞、保安、廟埡、中壩、桃花島、土地垴、松子、水口寺、土橋、錢家灣、棟青、景星等14個村名委員會和木洞一、二、三3個居民委員會。

新聞多一點:

涌現出多名優秀兒女 有不少名人舊居在此

木洞鎮人傑地靈、人才輩出,先後涌現出革命先驅楊滄白、紅岩英烈何敬平、新中國第一位首任女大使丁雪松,以及川劇名家沈鐵梅等優秀兒女。現在,一些名人舊居依然在木洞古鎮。

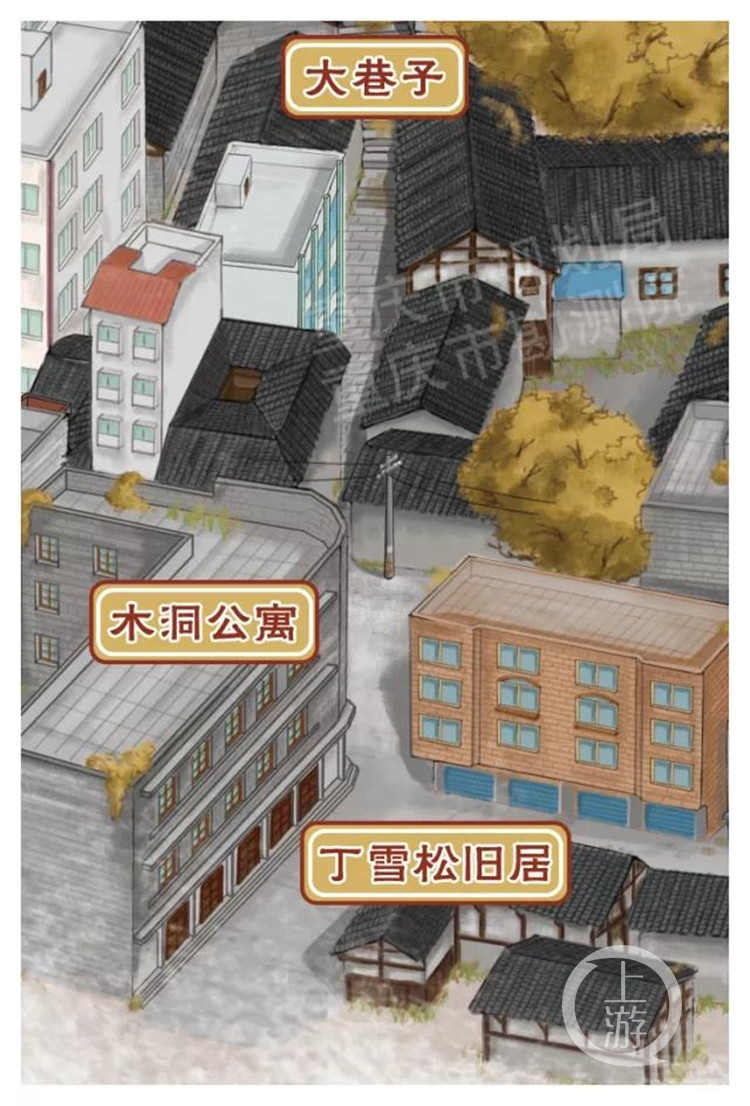

丁雪松舊居

丁雪松舊居位於木洞鎮石堡街331號,木洞公寓旁。面闊14.8米,進深17.1米,佔地面積約191平方米。是一處清末修建的民居建築,丁雪松幼年曾在此居住生活。

建築坐東北朝西南,平面呈不規則形。懸山式小青瓦屋頂,穿鬥式木構架,木板或竹編隔斷,褐色粘土夯實地面,青砂石砌築房基。

丁雪松,女,重慶市巴南區木洞鎮人。新中國第一位駐外女大使。1936年在重慶參加救國會。1937年加入中國共産黨。1938年起,先後入延安抗大、中國女子大學學習。

後任陜甘寧邊區政府秘書、中共中央西北局研究室研究員。1946年後在朝鮮任華僑聯合總會委員長、中國東北行政委員會駐朝鮮商業代表,後兼任新華社平壤分社社長。1950年回國。歷任中共中央國際活動指導委員會辦室主任,國務院外事辦公室組長、秘書長,對外友協秘書長、副會長,駐荷蘭、丹麥大使,中國拉丁美洲友好協會副會長。是中共八大、十二大代表,第四、五屆全國人大代表,第六屆全國政協委員。1988年起任第六屆、第七屆全國婦聯副主席、書記處第一書記,1993年任全國婦聯黨組書記。是第十四屆、十五屆中共中央委員,第七、第九屆全國人大代表。

黃啟璪舊居

黃啟璪舊居, 位於木洞鎮解放路118號,面闊19.9米,進深32.7米,佔地面積650平方米。是一處清末修建的木構穿鬥老宅,座東南向西北,四合院佈局,由門樓、正廳和左右廂房組成。懸山式小青瓦屋頂,穿鬥式木構架,週邊有青磚灌鬥墻體圍合,內部是木板或竹編隔斷,褐色粘土夯實地面,部分保留有隔潮地板,青砂石砌築房基。房屋正門呈“八”字形,天井四週用條石鑲嵌,正廳房頂脊飾有“壽”字形瓦雕。正廳及廂房立面保留有部分隔扇、雕花。

黃啟璪(1933-2000),女,漢族,祖籍重慶巴南區木洞鎮,1933年11月23日出生於湖南常德。

九歲參加抗日救亡運動,慰問傷病員,募集寒衣,宣傳抗日救國。1945至1951年在重慶樹人中學唸書期間,擔任過罷課委員會執委、學生會主席、青年團總支書記。1952年加入共産黨。是中國共産黨的優秀黨員,忠誠的共産主義戰士,新時期婦女運動優秀的領導者,中國共産黨第十五屆中央委員,第九屆全國人民代表大會環境與資源保護委員會副主任委員,全國婦聯原第六、七屆副主席、書記處第一書記、黨組書記。

楊滄白故居

楊滄白故居,位於木洞鎮前進路46號。

故居始建於清光緒年間,坐南朝北,三合院佈局,由朝門、前正房、後正房、廂房及天井組成。一樓一底共25間,為小青瓦懸山式穿鬥木結構建築。

楊滄白(1881——1943),原名楊庶堪,今重慶市巴南區人,辛亥革命志士、重慶起義元勳。早年參加同盟會,為重慶支部負責人,並創辦《廣益叢報》。成立蜀軍政府後,任高等顧問。後赴日本與孫中山一起組建中華革命黨。先後曾任四川省長、財政部長、大元帥府秘書長、中國國民黨中央執委和候補監委、廣東省長、北京政府司法總長等要職。

抗戰爆發後,拒絕誘惑,積極投身抗戰,終因不滿蔣氏獨裁而歸隱,擅長詩文。

木洞輝煌了300年 又沉寂了30年

時代變遷,木洞輝煌了300年。隨著長江航運的蕭條,木洞又沉寂了30年。

市規劃局相關專家介紹,如今的木洞,隨著沿江高速的暢通,麻柳園區的建設,中壩島、桃花島的開發,傳統風貌區保護性修繕日新月異,成為木洞老鎮重生的一個契機。老鎮堅持保護與發展並重,推進木洞老街開發工作,嚴格保護、修繕老鎮核心區,整合打造老鎮風貌控制區,適度開發協調區。

從留住老街記憶,延續老街歷史傳承老街文化的角度,使木洞“水上漂”豆花、木洞蜜棗、木洞油酥鴨、木洞土酒等具有木洞特色的傳統老字號飲食得以發展,廣集天下之貨,匯集八方來客,重聚木洞昔日的商氣人氣。

來看看這些手繪圖,在凝固的歷史坡坎、青磚黛瓦間,找尋木洞傳統風貌區的舊時光和新傳續。

福音堂

福音堂,位於解放路107號,面闊16米,進深38米,佔地面積608平方米。是一處清末修建的民居,後來被改為基督教教會的活動場所。

建築坐南朝北,平面呈長方形,為四合院佈局,現僅存一部分。懸山式小青瓦屋頂,穿鬥式木構架,外墻有青磚灌鬥墻圍合,內部是木板或竹編隔斷,褐色粘土夯實地面,青砂石砌築房基。廂房一側保留有有少量檻窗,天井內鋪青石板,有“錢紋”漏水孔。現新修一鋼筋水泥結構新教堂。

萬壽宮

萬壽宮,位於木洞鎮中壩村6社。

萬壽宮坐西向東,四合院佈局,平面呈長方形。正殿三重檐歇山式灰塑筒瓦頂,前殿為二重檐,小青瓦屋面,灰塑脊飾,正脊兩端飾魚龍吻,脊正中為寶瓶式中花。

平面出前檐廊,其屋面與前二重檐相連,構成寬敞的前檐回廊。抬梁式木構架,大木構架各檁均施隨檁枋,五架梁正中施駝峰。隨檁枋下有“大明天順三年葵酉仲秋月重修建旦立”題記。

殿內施平棋,約0.8米見方的方格,僅保存枋格子,枋心無一存在。青石覆盆式十二棱盤龍座,石礎上分別刻有“萬、壽、宮”幾個大字。廂房穿鬥式構架,小青瓦屋面。

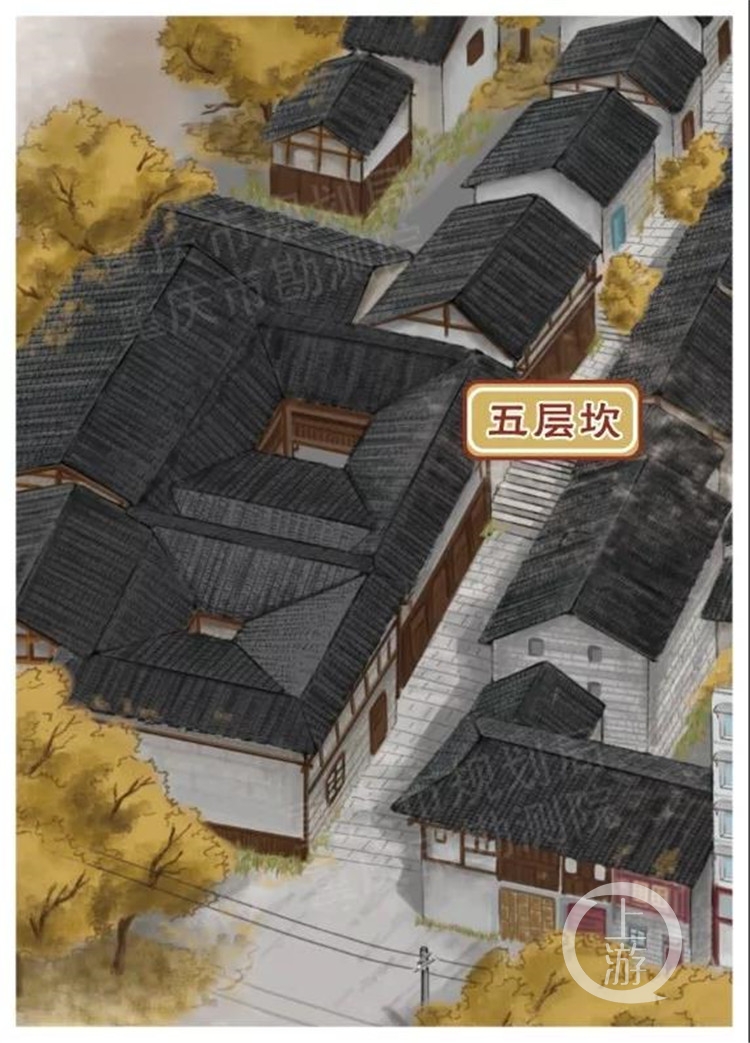

五層坎

五層梯坎于木洞水溝街街頭,其周圍原有建築破損較為嚴重且部分原有建築已為廢墟。

按照真實性復原原則,對破損嚴重且風貌較差的建築,在保留其具備風貌價值符號的前提下,按照傳統風貌建築標準在原址進行整治。

這樣從風貌上保留了原有五層坎原有的臺地、高差景觀和建築材質,重塑了木洞老街的特色風貌。(記者 蔣艷)

相關新聞

國際在線版權與信息産品內容銷售的聲明:

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。