萬州|黔江|涪陵|渝中|江北|南岸|北碚|渝北|巴南|長壽|江津|合川|永川|南川|綦江|潼南|大足|璧山|銅梁|兩江新區

豐都|墊江|武隆|忠縣|雲陽|奉節|巫山|巫溪|石柱|秀山|酉陽|彭水|城口|榮昌|開州|梁平|大渡口|沙坪壩|九龍坡|萬盛

重慶圖書館 書韻流芳七十載

圖書館新館全貌。 (重慶圖書館提供)

“物華天寶 書韻流芳”——重慶圖書館建館70週年特藏文獻暨保護成果展現場,近百本古籍善本集中亮相。

觀眾正通過展板了解重慶圖書館的珍貴館藏。

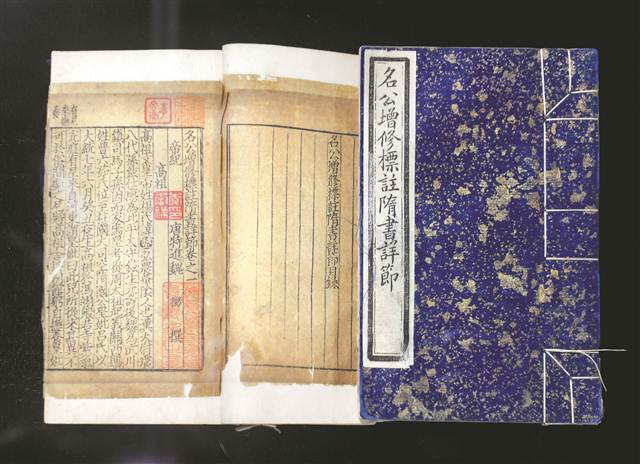

《名公增修標注隋書詳節》

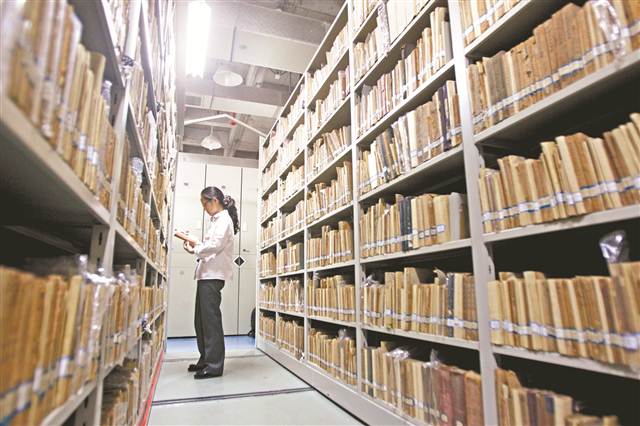

重慶圖書館特藏文獻中心,工作人員正在整理書籍。

核心提示

古籍文獻2.3萬餘種

入藏《國家珍貴古籍名錄》217種

抗戰報紙580余種

抗戰版圖書2.7萬餘種

抗戰時期期刊2800余種

聯合國出版物30萬餘種

重慶圖書館的前身為1947年設立的“國立羅斯福圖書館”,是當時中國僅有的五個國立圖書館之一。重慶圖書館歷經70年的建設和發展,已經形成涵蓋社會科學和自然科學各個領域的具有自身特色的館藏資源體系。館藏文獻460多萬冊(件),數字資源80TB,並已形成在國內外都具有影響力的民國時期出版物、古籍線裝書、聯合國資料三大館藏特色。

重慶圖書館從建館之初就重視地方文獻的徵集整理與研究工作,已形成了較為完整的地方文獻體系,主要收集有重慶及四川各地的方志、圖書、報刊、族譜、樂譜、書畫等各類地方文獻。

重慶圖書館設計項目榮獲美國建築師協會和美國圖書館協會評選的“2009年圖書館設計獎”。為文化部評定的“國家一級圖書館”全國文明單位。

鎮館之寶首次公開亮相

灑金的藍色封面,雖歷經800餘年仍清晰可見。翻開泛黃的書頁,每頁10行筆畫剛勁、字硬如骨的小字墨色依然鮮艷。展覽現場,一本藍色的小冊子吸引了眾人的注意。

“這是印刷于南宋時期的《名公增修標注隋書詳節》,共20卷,14本,395頁,由宋代史學家呂祖謙編輯,是對八十卷《隋書》進行刪節後的精讀本。”重慶圖書館研究員王志昆介紹。

重慶日報記者注意到,重慶圖書館收藏的這套南宋刻本《名公增修標注隋書詳節》類似於今天的口袋書,“這是首次公開展出。它的開本只有A4紙的一半,在古代又被稱為‘巾箱本’,主要是讓古人在遠行或赴考之時,能把此書放入日常存放頭巾或零碎雜物的小箱篋中,方便隨時閱讀,由於上面還刻有“吳興劉氏嘉業堂”等收藏大家的印章,有著極高的收藏價值。”

除此之外,一份在清乾隆二十八年所寫的殿試試卷也讓不少市民駐足。這是與張問陶、彭端淑合稱為“清代蜀中三才子”的李調元所作。

只見這份考卷上工整地寫著李調元對治理國家、教化民眾等有關問題的認識。整篇試卷的字十分工整,如同印刷出來的一樣。“這樣的字也體現出古代科舉考試對考生的嚴格要求。”

王志昆説,在古時的科舉考試中,考生不僅需要在短時間內根據考試題目闡述自己的看法,還不能在答卷上出現任何的錯別字、污跡和印記,否則就會被取消考試資格。

重慶日報記者了解到,清代的科舉考生們完成的殿試卷,統一存入內閣大庫。然而經年累月,隨著改朝換制,加上看管不善,不少殿試卷要麼被吏役偷走,要麼被蟲鼠吃掉。“目前國內對於清代殿試卷的收藏,除了中國第一歷史檔案館和南京圖書館以外,成規模的尚不多見。正因為如此,重慶圖書館所藏殿試卷則顯得彌足珍貴。此批殿試卷數量龐大、跨時長久、地域廣泛,保存比較完整,在全國實屬罕見。”

“此次展出的古籍只是我們館藏文物的一小部分,也是首次對公眾開放。”王志昆表示,作為我市最大的公立圖書館,重慶圖書館的前身為“國立羅斯福圖書館”。自1947年成立以來,收集古籍文獻、抗戰文獻和聯合國出版物一直是重慶圖書館的重點基礎工作。據統計,重慶圖書館珍貴的館藏包括:古籍文獻23000余種,其中入藏《國家珍貴古籍名錄》217種;抗戰版圖書27000余種,抗戰時期期刊2800余種,抗戰報紙580余種;聯合國出版物30萬餘種。

捐了4083冊藏書的神秘人是誰

“能擁有這麼多的寶貝,離不開市民的慷慨饋贈。”王志昆表示,早在國立羅斯福圖書館成立之時,就成立了國立羅斯福圖書館籌備委員會,除了靠接收原國立中央圖書館的捐贈圖書、與國內外各圖書館進行交換等方式獲取了一大批古籍善本和抗戰文獻外,個人的捐贈也是重慶圖書館獲取古籍的重要來源。“在那之後,也不斷有市民向我們捐獻圖書,為記錄他們的義舉,我們還準備了專門的‘圖書清冊’,記錄下他們的名字。”

在這之中,有一個神秘的捐書人的故事,被傳為佳話。

那是1951年3月9日,一位女子來到了位於兩孚支路(今兩路口)的西南人民圖書館(重慶圖書館前身)。但她卻並沒有在閱覽區停留多久,便來到辦公室,告訴工作人員,她要捐贈包括《史記》、《前漢書》、《廿四史》、《資治通鑒地理今釋》、《漢書地理志水道圖説》、《資治通鑒》在內的一批圖書。

捐贈完圖書後,照例要登記姓名。

“就寫劉老太太好了。”老人回答,等工作人員在清冊(專門用於登記捐贈人姓名的)上寫完後,這位女子又把它拿回去,寫了幾個字後又把清冊還給工作人員。

直到上世紀70年代,一位工作人員在清理舊書之時發現了這本清冊,劉老太太四個字後面的括弧內赫然寫有三個字:劉伯承。王志昆回憶,這位劉老太太究竟為何人,為何捐贈這批圖書從那時起成為不少人關注的焦點。

經過多方查找,謎底在上世紀80年代揭曉,“1982年,劉伯承的三兒子劉蒙訪問重慶圖書館,親口證實這批圖書為劉伯承所有。”王志昆説,“而這位神秘的‘劉老太太’也被推測為劉伯承的夫人汪榮華。”從時間上看,她所捐贈的圖書是重慶解放之後,劉伯承擔任西南軍政委員會主席時所讀之書。

“後來我們才知道,除了3月9日,早在那年的2月3日,汪榮華就曾向圖書館捐贈了一批圖書,加上她第二次捐贈的圖書,她總共捐贈4083冊圖書。

“汪榮華只是眾多捐書人中的一員。”王志昆説,已故藏書家李文衡曾向重慶圖書館捐贈了包括《名公增修標注隋書詳節》在內的4萬多冊古籍,著名教育家傅增湘家屬則向重圖捐贈了84份清代試卷,革命家楊滄白的家屬同樣向圖書館捐贈了《吳梅村詩集》在內的7000余冊古籍……

特藏文獻中心讓古籍活起來

70年的歷史,讓重慶圖書館擁有了豐富的館藏文獻,那麼重慶圖書館又是如何保存這些館藏文獻的呢?

寬敞明亮的大廳內整齊地擺放著6組特製書架,一本本早已泛黃的書籍靜靜地躺在書架上,工作人員帶著手套,正小心翼翼地整理著這些書。

在書架下面,都鋪著滑軌。要打開哪一列、哪一節書架,在觸摸顯示屏上直接輸入列號、節號,輕觸“打開”鍵,所選定的書架就會自動平行打開,數萬種珍貴古籍和抗戰文獻就靜靜地躺在櫃子裏,向來往之人述説著它背後的歷史……

當重慶日報記者進入特藏文獻中心之後,看到了上述情景。仔細端詳後,重慶日報記者還發現在靠窗的位置,還擺放著幾臺持續運轉的控溫控濕設備,自動調節室內的溫度和濕度。顯示屏表明,這裡的濕度為56%,溫度為20℃。“古籍和抗戰文獻的存放對溫度和濕度有著很高的要求。”王志昆告訴重慶日報記者,這裡的溫度常年控制在16℃~22℃,濕度則在45%~60%之間。

“從我們建館開始,就相當重視對這些珍貴文獻的保護。”王志昆説,早在上世紀70年代,國家就投入專項資金,在重圖館內修建了專門的文獻中心,並在裏面安裝了空調,從而能更好地保存這些珍貴的文獻。

此外,重慶圖書館還在2008年成立了專門的古籍修復中心,累計修復明刻本《漢魏叢書》、《大戴禮記》等各類善本古籍300余部,另外還修復裝裱字畫若干幅。

即使和全國其他圖書館比起來,重慶圖書館的文獻保護也走到了前列,“今年8月,我們率先出版了《重慶圖書館古籍普查登記目錄》,對館藏的2.3萬餘種古籍文獻進行了詳細的介紹,同時,我們還讓古籍修復中心的工作人員拜國內知名古籍修復專家趙嘉福為師,向他學習傳拓、碑刻的修復技術,從而能更好地保護珍貴古籍。”

“重慶圖書館修建特藏文獻中心,對這些文獻進行保護,體現了該館的文化擔當。”沙坪壩區文化委主任李波表示,作為地方智庫的重要組成部分,為地方政府提供智力支持是該館應有的責任,相信通過重慶圖書館這70年孜孜不倦的梳理挖掘,這些珍貴的善本古籍將不會束之高閣,而會變成重要的文化資産,為我市的文化事業發展做出新的貢獻。

“讓古籍裏的文字活起來。”在任競看來,對這些珍貴文獻進行保護,就是希望能通過這樣的措施讓這些文獻為今所用,成為文化教材,從而增強市民的文化自信,讓他們獲得優秀傳統文化的滋養。”

任競表示,重慶圖書館未來不僅會對特藏文獻中心的硬體進行升級,通過採取防蟲防潮防霉變等措施讓館內珍貴文獻得到妥善保護,還會進一步加大對古籍保護人才,特別是古籍修復人員的培養工作,以更科學、更謹慎的修復方式和態度,做好破損古籍修復工作。“同時,我們還會繼續深入實施館藏文獻數字化工程,真正做到讓古籍裏的文字活起來,加大古籍保護的宣傳力度,讓更多的人認識古籍,保護古籍。”

大事記

1945年5月

為紀念美國總統羅斯福對世界反法西斯戰爭及為促進世界和平進步所作出的卓越功勳,表達中國政府及中國人民對他關心、支持、幫助中國抗日戰爭的感激、懷念之情,在1945年5月18日中國國民黨第六次代表大會第17次會議上,與會代表提交“籌設羅斯福圖書館”的議案。

由此開始,“羅斯福圖書館”的建設正式邁上議程。

1946年5月

受國民政府指令,由教育部牽頭在南京成立了“國立羅斯福圖書館籌備委員會”。9月5日,羅斯福圖書館館址決設于重慶。

1947年4月

用8000萬元重新設計修繕的三層樓大廈竣工。

1950年4月

羅斯福圖書館正式更名為“國立西南人民圖書館”。

1950年8月

正式開館,後經核定更名為“西南人民圖書館”,地址定在兩孚支路羅斯福圖書館原址。

1955年5月

經四川省文化局同意,將當時的“西南圖書館”與“重慶市圖書館”“北碚圖書館”合併,成立新的“重慶市圖書館”並於1955年6月1日正式開館,總部館址移至枇杷山神仙洞街202號。

1983年5月

建築面積4500平方米的兩路口新館落成。枇杷山館區作為讀者查閱文獻資料中心,開展閱覽及社會科學參考諮詢工作。新館作為讀者活動中心,開展圖書流通、閱覽、外藉以及自然科學的參考諮詢工作,更多開放窗口為市民服務。

2007年6月

投資3億、西部領先、全國一流的重慶圖書館新館在沙坪壩區落成。重圖新館佔地3萬平方米,建築面積5萬平方米,整個建築群成橫向的“U”字形狀,分東廳、西廳、報告廳三大部分。有閱覽座位3000個,信息點1500個,館內無線局域網全覆蓋。

2009年

在西部地區率先實現免費開放。打造了一卡通通借通還服務,開通重慶數字圖書館,研發了掌上“兩微一端”,並且將館藏抗戰文獻全部實現數字化。

2014年

在國內首創3D抗戰文獻數字圖書館。

2015~2016年

在西南地區省級館中率先實現免費開放,接待人數首破百萬。2015年接待人數突破210萬,全年書刊外借27萬人次、85萬冊次(含通借通還)。2016年上半年,累計辦證讀者已超過30萬人次。

2017年

開設24小時城市書房。

本版圖片除署名外均由記者熊明攝

相關新聞

國際在線版權與信息産品內容銷售的聲明:

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。