萬州|黔江|涪陵|渝中|江北|南岸|北碚|渝北|巴南|長壽|江津|合川|永川|南川|綦江|潼南|大足|璧山|銅梁|兩江新區

豐都|墊江|武隆|忠縣|雲陽|奉節|巫山|巫溪|石柱|秀山|酉陽|彭水|城口|榮昌|開州|梁平|大渡口|沙坪壩|九龍坡|萬盛

“一校七院士 不了同學情” 重慶清華中學舉辦建校80週年校慶活動

校友簽名留念 宋劍 攝

國際在線重慶頻道報道(宋劍):4月29日,是重慶清華中學80歲生日。淵源於清華大學、從抗戰烽火中走出來的重慶清華中學,在80年的光榮辦學歷史中,根植于清華大學豐厚的教育文脈,秉承著“自強不息、厚德載物”的清華精神,培育了朱光亞、李朝義、侯朝煥、張仁和等7名中國科學院、中國工程院院士和一大批專家、學者、黨政軍界領導幹部。當天,還有數千名校友前來參加慶典。

在重慶市清華中學80週年校慶活動上,李朝義、侯朝煥、張仁和3位從清華中學走出去的中科院院士回到母校,與在校師生開展專題講座和座談。

侯朝煥院士和張仁和院士是同班同學。1951年,兩人在重慶清華中學結識,1954年一同考取了北京大學理論物理系,在畢業前一起響應祖國的號召前往三亞工作,後來一起回到北京。現今82歲高齡的二位老人,至今仍然奮戰在科研前線,為祖國貢獻著自己的力量。當年青澀的兩個莘莘學子或許想不到,他們會作為中科院院士一同回到母校。

李朝義:青少年要立志為社會做貢獻

“每個人都有自己的志向,在我看來,要立志就要立志為社會做點事!”中國科學院院士、清華中學校友李朝義在清華中學80週年誕辰之際回到母校,與校友、師生座談,勉勵青少年學子“立志為社會做貢獻”。

李朝義(中)和清華中學校友、師生座談“怎麼立志” 舒晴 攝

翻開李朝義的簡歷,著名神經生物學科學家、中國科學院重大交叉前沿研究項目“腦和意識研究”首席科學家、中國科學院上海生命科學研究院生命中心研究員、電子科技大學生命科學與技術學院教授、博士導師等一連串頭銜讓人肅然起敬,但在和“學弟學妹”的交流中,李朝義顯得十分親切,向同學們講述了自己參加抗美援朝—成醫務兵—自考軍醫官—走進科學院的經歷。

“學生時代,我就喜歡踢足球、打籃球、騎馬、打拳,在這兒讀書的時候,學校經常組織我們去花溪河上游泳課,花溪河的水很清很亮……”談到在清華中學求學的時光,李朝義滿面笑容、目光炯炯,這位84歲的老人仿佛一下子回到了少年時光。

李朝義對“學弟學妹”們説,學生首先要把身體練好,一個好身體是做所有事的本錢。除此之外,還要立志,在李朝義看來,立志就是要為社會做貢獻。

張仁和:自學能力很重要

“在學習過程中培養興趣,主動去學習,培養自學能力是非常重要的一點,要在中學階段打好基礎,根深才能葉茂。”張仁和這樣説到。1936年生於重慶的張仁和,是中國科學院院士、聲學研究所研究員,聲場聲信息國家重點實驗室學術委員會主任,創新研究團隊帶頭人。為國家培養了50余名博士生、10余名博士後的張仁和院士表示:“我當初在初中時喜歡古生物,高中時愛上數學,當時最大的樂趣就是尋找一些數學難題來與同學好友互相考校,可以説學習的動力和選擇的專業都是源自於當初的興趣。”

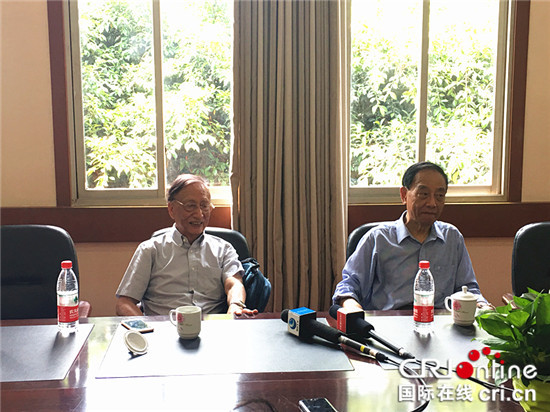

張仁和(左)和侯朝煥接受採訪 宋劍 攝

侯朝煥:求實創新 自強不息

中國科學院聲學研究所研究員、博士生導師,現任中國科學院學部信息技術科學部副主任、中國科學院諮詢評議委員會副主任的侯朝煥院士,在80週年校慶當天為同學們帶來了一場生動的科普講座,侯朝煥院士講道:“仿製只能追趕潮流的尾巴,唯有創新才能引領潮流。我們當要求實創新,自強不息。”

侯朝煥院士作報告 張英 攝

“知識是可以積累的,但優良的文化底蘊和校風才是一所學校的靈魂。”侯朝煥面對媒體提問時表示,“希望同學們在重視學習和培養品質的同時,依然要堅持體育鍛鍊,好的身體是一切事業發展的強力保障。”

追溯:重慶清華中學與清華大學的淵源

重慶清華中學淵源於清華大學,創建於民國二十六年(1938年)。因籌辦者和主要任課教師均係清華大學校友,經清華大學校政當局和校友總會同意,學校命名為重慶清華中學,首任校長傅任敢先生亦為清華大學校長梅貽琦先生委派。

“八秩清華,書寫了先賢無畏擔當的創業史。向以梅貽琦校長為代表的清華大學的眾多學人、以董必武和羅清為代表的各位志士們、以呂操等為代表的關心教育的社會賢達們表達深深的懷念和敬意!”時任重慶市清華中學校長、黨委書記的鄧朝陽在80週年校慶活動開幕式上講道,“80年薪盡火傳,4萬餘名畢業生發揚‘自強不息、厚德載物’的清華精神,在祖國的各條戰線上做出了自己應有的貢獻。無論貢獻大小、無論職務高低,無論已經畢業離校還是正在學校就讀的學子,母校都為你們感到無尚光榮。”

重慶清華中學1966級4班:半個世紀再相聚 一個都沒有少

“時隔畢業50年後的2016年,也是母校的78周歲生日,我們1966級4班同學們也想借此機會聚一聚,班主任提出一個都不能少,所以全班同學齊心協力,把分佈在全國各地的同學都找了回來。一個在香港幾十年都沒聯繫的同學和一個分別50年失去了音訊的同學,都在聚會前夕取得了聯繫,其中一位還是通過互聯網找到的。”來自1966級4班的王渝珍回憶道,“2016年的聚會,時隔半個世紀,48位同學一個都沒有少。”

相關新聞

國際在線版權與信息産品內容銷售的聲明:

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。