萬州|黔江|涪陵|渝中|江北|南岸|北碚|渝北|巴南|長壽|江津|合川|永川|南川|綦江|潼南|大足|璧山|銅梁|兩江新區

豐都|墊江|武隆|忠縣|雲陽|奉節|巫山|巫溪|石柱|秀山|酉陽|彭水|城口|榮昌|開州|梁平|大渡口|沙坪壩|九龍坡|萬盛

璧山城區建成橋梁35座 水系更暢成城市景觀

“水可載舟,亦可覆舟。”這段出自《荀子·王制》的千年古訓,深刻闡明瞭“水”的兩面性。

翻開歷年來的水文記錄,璧山這座城市既飽受了“水可覆舟”的沉重教訓,也經歷了“水可載舟”的華麗轉身。

時間倒回10年前或更早,因河流、水系行洪不暢,璧山逢大暴雨便洪水肆掠、滿城汪洋,可謂“十年七淹”,人民群眾生命財産安全屢屢遭受重大損失。

近年來,璧山遇水架橋、建庫蓄水,暢通了河道、水系,大大提升了防洪、調洪能力,遭遇暴雨不再成災。

如今,通過系列舉措,“水”不再是曾經的“洪水猛獸”,而是為璧山帶來了巨大的生態紅利、民生紅利和發展紅利。據此,本報記者帶讀者回溯“十年七淹”的沉重教訓,回望建橋、治水的艱辛歷程,總結“暴雨不成災”的實踐經驗,並從中體味當今城市治理者的大智慧。

癥結:行洪不暢暴雨成災

最大降雨量300毫米,可謂100年一遇;最高洪水水位達282.2米,堪稱300年一遇……時至今日,10年前那場“7·17”特大暴雨洪災,仍讓每個璧山人記憶猶新。

在璧山區水務局,記者翻開《‘7·17’特大暴雨洪災紀實》一文,洪水肆掠的場景仍歷歷在目:17日淩晨5:00時許,特大暴雨來臨,降雨連續不斷,河水水位快速上漲,至17日10:00時左右,大東門橋洪水開始“封洞”;10:20時,璧南河的洪水翻越河堤,涌入街道;隨後的幾個小時,洪水水位迅速升高,臨街門面、房屋大量被淹,城區成了一片汪洋;15:00時左右,城區水、電、氣、通訊等設施遭到嚴重破壞,全城水、電、氣、固定電話通訊全部中斷;當日17:30時,璧南河城區段出現最高洪水位,小東門水位達282.2米,比歷史有記錄的1946年7月4日的最高洪水位281.355米高出0.845米……

“透過這篇《紀實》文章不難發現,暴雨之所以會導致洪水肆掠、氾濫成災,很大程度上是河道行洪不暢所致。”區水務局負責人回憶説,尤其是城區文風橋段,因橋跨、橋洞過低,阻礙了行洪,上下游行洪斷面落差高達1.5米,上游沉積的洪水,很快便把城區變成了一片汪洋。另外,因河道污染,底部沉積大量泥沙,也在一定程度上抬高了水位。 據統計,“7·17”特大暴雨洪災造成璧山農業生産、工商企業、基礎設施、居民住房等大面積受災,直接經濟損失達6億多元。

事實上,還不僅僅是“7·17”,過去的璧山,因行洪不暢,總是一遇150毫米以上的暴雨便形成洪災,“十年七淹”成為了不少“老璧山人”心中的痛。

破題:遇水架橋暢通水系

慘痛的教訓,倒逼璧山人痛定思痛,在深刻反思、剖析災害成因的同時,開始努力尋求破題之道。

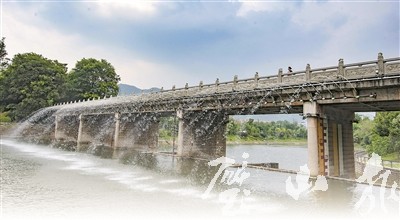

“破題之路,從2009年璧南河綜合治理開篇。”區水務局負責人説,洪災後的文風橋橋面已被沖毀,只剩下橋墩和橋洞,如繼續修復原橋,勢必仍會留下隱患。於是,區相關部門在徵求各方意見後,把原橋炸掉,並在原址建設了一座新橋。新的文風橋,變過去的五孔石拱橋為單跨橋,橋長從過去的42米延伸到56米,且大大提升了橋跨高度。如今,文風橋段的行洪能力比過去提升了3倍有餘,即便暴雨來襲,已不再會成為行洪的“堵點”。

既點上突破,也面上推進。近年來,璧山變“逢溝填平”為“遇水架橋”,城區內的河流、水系已建成大小橋梁35座。在橋梁建設過程中,結合水域環境治理,相關部門還進行了河道清淤,河提加固,河道擴寬,增大了河流徑流量,增加了水系暢通度。橋梁的建設“打通”了城區陸上交通微循環,實現了“水陸雙暢”。

與此同時,在主要河流斷面,區水務局還建設了多個翻板閘,暴雨來襲前泄洪,水位過低時蓄水。近年來,璧山境內也多次出現150到200毫米的強降雨,通過河道翻板閘提前溢洪,暴雨來襲時,河道仍處於安全水位。“可以説,如今璧山對河道的防洪、調洪,已不再‘受制于天’。”區水務局負責人説。

堵則不暢,通則不堵。從癥結要害入手,近年來,通過“遇水架橋”,璧山大大降低了暴雨洪水災害發生的可能性,改變了過去“十年七淹”的窘境,確保了城鄉人民群眾生命財産安全。

拓展城市空間見證跨越發展

“一橋飛架南北,天塹變通途。”毛主席曾在《水調歌頭·游泳》中如此盛讚武漢長江大橋的雄偉氣勢及其在我國南北交通方面發揮的重要作用。

而對於璧山人而言,更喜歡用“數橋飛架東西,齊驅比翼雙飛”來讚美家鄉的橋。

翻開璧山的地圖,你會看到,在這片碧綠的柳葉上,一條南北走向的璧南河縱向而過,千百年來潤澤著這片土地,也將城區分隔為了東西兩岸。

於是,從古至今,璧山人就圍繞著貫通兩岸的一座座橋,用心地經營著自己的家園。

在“老璧城”鄧元福的記憶裏,兒時的璧山,城區只有安川橋、小東門橋、大東門橋、文風橋這四座橋梁,而安川橋的北面、文風橋的南面,就已經算是“鄉下”了。

隨著時間的推移,這四座橋逐漸無法滿足城區交通需求,於是彩虹橋、文星橋開始出現在了璧南河之上,讓市民盡享往來無礙的便利。

當老城區趨於飽和,城區需要往南延伸,璧山人再次“請”出了橋。紅宇大橋、雙星大橋的出現,為綠島新區的發展奠定了基礎。

時至今日,永嘉大橋、福順大橋、鐵山橋、聚金大橋這四座直通璧山國家高新區的新橋,聚集著沿途的人流、物流、經濟流,為高新區的發展注入源源不絕的充足動力。

“我小時候家住在北街,前幾年因工作關係搬到了觀音塘濕地公園附近,可以説是見證了整個城市的發展與每一座新橋的建設。”鄧元福,如今在高新區一家汽車配件廠工作,在他看來,“近年來璧山的發展史,就是一部橋的建設史。”

正如鄧元福所言,璧山人通過一座座橋的建設,緩解了城市的交通擁堵,拓展了城市的發展空間。橋修到哪,城市就發展到了哪,璧山的中心城區建成區面積也從過去的不足5平方公里擴展到現在的33.53平方公里。

一座座跨越在璧南河上空的橋,見證了璧山的跨越發展。相信在未來的歲月裏,璧南河上還會出現更多的橋,共同見證璧山走向更加輝煌的明天。

傳承歷史文化打造城市景觀

“你站在橋上看風景,看風景的人在樓上看你。”談到橋,不少人腦海裏就會浮現出“新月派”詩人卞之琳《斷章》裏這一經典的詩句。

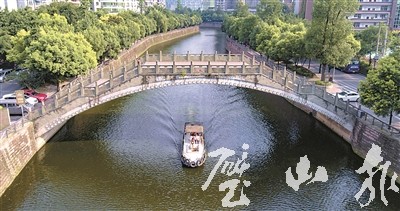

這句詩句用於璧山,真是太貼切不過了。遍佈城區的35座橋,就是35道風景線,引得遊客紛紛前來拍照留念。而橋和熙熙攘攘的遊客一起,又被攝影愛好者們定格為了一張張精美的風光片,惹得更多的外地遊人紛至遝來。

璧山人還將傳承千年的歷史文化,融入進了橋的建設之中,每當你走過一座橋,就猶如步入了一頁歷史的書卷中。

看那觀音塘濕地公園的狀元橋,已成為外地遊人來璧的必到之處。這座明清風格的廊橋為紀念北宋時期璧山的兩名狀元——馮時行和蒲國寶而修建。遍佈橋面的祥雲圖案,正是寓意平步青雲。因此,每年的中考、高考前,總有不少學子慕名而來,討個好兆頭。橋身兩側的36幅字畫同樣有別樣的味道,它們均是璧山歷代書畫大家的思想精華,將“覺院夜雨、東林曉鐘、聖燈普照、茅萊仙境、涼傘雲遮、金劍晴雪、虎峰馬跡、石泉凝脂”這璧山古八景也包含其中,韻味十足。

觀秀湖公園的天子橋,其秀美典雅之姿倒影于一湖碧水之上,在藍天綠樹的映襯下,繪出一幅秀美的畫卷。而橋上流淌著的隱帝傳説,更是為其平添了歷史的厚重氣息。相傳明建文帝朱允炆被叔父朱棣篡位出逃後,隱名易服,雲遊雲南、貴州、四川、湖北、江浙、廣東等地,並於永樂元年在璧山隱居。明萬曆年間,當地人在天子崗修建天子橋以資紀念。在秀湖公園建設時,璧山人對天子橋進行了別具匠心的復建,並在橋旁的石頭上鐫刻文字,記載這段典故。

……

在璧山,關於橋的故事,還有很多很多。也正是這些蘊藏其中的歷史與文化氣息,讓璧山的橋不僅有美麗的景致,更有厚重的內涵,如一杯陳釀,隨歲月的推移而愈發香濃。

而如今,橋又有了新的內涵。在“活力水城”建設中,璧山人通過橋梁與河道、路網的有機穿插,並大力實施“河湖水系連通工程”,實現了水體間連通聯動,讓“水在城裏遊”,並逐步構築起“一河六湖十八濕地”的水系格局。城區水面佔比已提高到10.5%,人均水域面積達到10平方米,水網密度接近3.6公里/平方公里。

“二十四橋明月夜,玉人何處教吹簫”。唐代詩人杜牧寫橋的優美詩句,勾起了無數璧山人記憶中家鄉橋梁的鄉愁,更寄託了他們對無限美好未來的憧憬和嚮往。這一座座的橋,一頭連著歷史,一頭連著未來;一頭連著水體,一頭連著城市,一筆一劃地勾勒出“活力水城”的美麗畫卷。

相關新聞

國際在線版權與信息産品內容銷售的聲明:

1、“國際在線”由中國國際廣播電臺主辦。經中國國際廣播電臺授權,國廣國際在線網絡(北京)有限公司獨家負責“國際在線”網站的市場經營。

2、凡本網註明“來源:國際在線”的所有信息內容,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編、複製或利用其他方式使用。

3、“國際在線”自有版權信息(包括但不限于“國際在線專稿”、“國際在線消息”、“國際在線XX消息”“國際在線報道”“國際在線XX報道”等信息內容,但明確標注為第三方版權的內容除外)均由國廣國際在線網絡(北京)有限公司統一管理和銷售。

已取得國廣國際在線網絡(北京)有限公司使用授權的被授權人,應嚴格在授權範圍內使用,不得超範圍使用,使用時應註明“來源:國際在線”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

任何未與國廣國際在線網絡(北京)有限公司簽訂相關協議或未取得授權書的公司、媒體、網站和個人均無權銷售、使用“國際在線”網站的自有版權信息産品。否則,國廣國際在線網絡(北京)有限公司將採取法律手段維護合法權益,因此産生的損失及為此所花費的全部費用(包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、公證費等)全部由侵權方承擔。

4、凡本網註明“來源:XXX(非國際在線)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,豐富網絡文化,此類稿件並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

5、如因作品內容、版權和其他問題需要與本網聯繫的,請在該事由發生之日起30日內進行。