150余張老照片再現百年香山

本報記者 于麗爽

1949年,“勞大專線”公交車行駛在香山買賣街,勞動大學是當時中共中央在香山的駐地的名稱;1955年,北大學生參加西山象鼻子溝造林;1976年,四季青公社電影隊在香山放電影……

昨天上午,《記憶中的香山》老照片展在海淀區香山街道辦事處多功能廳開展。從地區居民和各界人士手中徵集到的150多張老照片,時間跨越清代、民國到上世紀,展示出香山地區深厚的歷史文化積澱。

展覽的第一幅照片上是一棵挺拔的松樹,它同時也是一個地名——一棵松。1930年代,民族資本家宋則久在這裡興建私家宅院,如今,這裡已變成香山街道辦事處。宋氏家族當年生活在這裡是什麼場景?其後人宋懷穎拿來6幅珍貴的老照片。

“我小時候這裡已經交公了,住了好多人家。我大伯家在這住了幾年,我常來玩。就記得那時候院子裏的果樹特別多,結的棗有雞蛋那麼大。這裡的房子都是石頭的,特別結實。這個院子一共有37間房子,佔地11畝多。”今年47歲的宋懷穎指著照片上的石頭房子、葡萄架子給觀眾們講解。

老照片中,還有宋則久的全家福,孫輩中最大的孩子宋獻彝當時已經20多歲了,他喜歡攝影,留下了很多老照片。還有一張老照片,是宋獻彝夫婦和他們的母親以及弟弟的合影,照片中,宋獻彝穿著西裝,他的夫人穿著旗袍,看上去非常新派,而站在他們前面的母親,還裹著小腳。這些珍貴的照片,傳到宋獻彝的孫女宋懷穎手中,已經不多了。現在,宋家的墓地還在附近,宋懷穎正在向文物部門申請,希望能作為文物予以保護。

香山土著、今年59歲的戶力平送展的不是自家老照片,是他收集的照片。他的業餘愛好就是研究香山地區的歷史文化。從這些照片裏,能看到清末民初香山地區的日常生活場景。

“這幅推碾子的照片,上面的兩個人都穿著長袍,他們都是旗人。香山地區曾是正白旗駐地,後來旗人雖然破落了,但他們依然非常講究,即使自己種地幹活,也穿戴得整整齊齊。”戶力平介紹。這些老照片是他從一個外國人創辦的攝影網站上找來的,能看到清末的紅門村舊影、1990年代末的北溝村。如今,北溝村已經隨著櫻桃溝的建設從地圖上消失了。

戶力平送展的最珍貴的一張照片,是新中國成立前後的“勞大專線”。照片上,一輛上白下黑麵包般的公交車行駛在街道上。這輛公交車,是為當時駐紮在香山的中共中央服務的。那條街道就是今天的買賣街。不過那時,買賣街還比較窄,路兩側都是院墻和院門,而不是今天的門臉房。

老照片中,還有一張全家福也很特別:照片上的男女老幼都穿著嶄新的長袍,男士還戴著禮帽,看上去特別鄭重。“這張全家福照片,定格于一個極具歷史意義的時刻。1945年8月,日本帝國主義投降,我們祖輩都興奮無比,那時家裏生活不富裕,但為了紀念這個偉大的日子,我父親向親戚借錢,買了布料、鞋帽,做了新衣服,步行十多裏路到豐臺照相館,拍了這張全家福。”香山居民李永成説。

今年6月份,香山街道社區服務中心發起了以“愛我香山、保護遺産、留住歷史”為主題的、以香山為背景的老照片徵集活動,旨在通過活動開展,摸清香山地區現存歷史信息,為香山歷史文化的保護、利用和管理創造條件。徵集活動歷經半年,通過各居委會收集、聯繫香山文化論壇讀者、走訪對香山歷史有濃厚興趣的相關人員等途徑,共收集到150多張照片,涵蓋民國京西人民生活、中共中央在香山、民國時期香山景點等12個時間段。

據香山街道辦事處負責人介紹,徵集活動還在繼續,同時,這個展覽將走進社區,讓地區群眾更加了解香山地區的歷史文化,為西山文化帶建設助力。

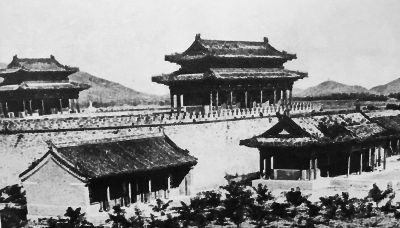

昨天,《記憶中的香山》老照片展在海淀區香山街道辦事處多功能廳開展。圖為健銳營演武廳舊照。 (資料照片)

京公網安備 11040202120016號

京公網安備 11040202120016號