遇到青瓷一見如故——兩個“文藝青年”的青瓷故事

文/關遠芳編輯/陳鈞來源/海峽飛虹專稿

在北京東華門附近有一家“青瓷故事館”,一腳踏進去,再浮躁的心緒也會迅即安定,生出一絲“不敢高聲語,恐驚青瓷夢”的惶恐來。青綠色的杯杯盞盞在射燈的輝映下散發著沉靜的光芒,大器有大器的氣韻,小件有小件的靈動,輕拿起一款摩挲著,有如懷香握玉,憐惜頓起,令人愛不釋手。

很多文藝青年都喜歡青瓷,它溫潤如玉的色澤和質感、秀雅的造型和意象頗能俘獲文藝青年的心,因而,“遇到青瓷,一見如故”的感覺並沒有多稀奇。可是,僅憑著一見如故的感動,就奮不顧身地投入青瓷的懷抱,把研究、設計、燒制和經營青瓷當成了畢生的事業,便不是一般文藝青年能夠企及的境界了。其實,共同創辦了“青瓷故事館”、在青瓷的世界浸淫多年的梅潔與黃柏綬夫婦早已超越了文藝青年的段位,他們不需要麻衣長衫來粧點文藝范兒,也不會刻意回避藝術與商業的相得益彰。用他們的話説,感謝青瓷給了他們一份可以執著地做下去的事業,用虔誠敬畏的心去經營好這份事業已經讓他們非常滿足。

跨界——人生有無限可能,跨界不是問題。

70後的梅潔是學音樂出身,主修鋼琴和聲樂。有著波西米亞氣質的她,喜歡做手工、喜歡寫詩,當年校園裏有演出的時候,別人或唱歌或跳舞,她常常要念一首詩。畢業後,梅潔把她和朋友們合住的單身宿舍命名為“夢田居”,這“夢田”便來自於波西米亞代言人、文藝青年膜拜的偶像三毛、齊豫、潘越雲合作的那張專輯——《夢田》。“每個人心裏一畝田,每個人心裏一個夢”,年輕的梅潔不但是有夢想的,更是有熱情的,她經常站在“夢田居”的沙發上手舞足蹈地跟朋友們宣講當天遇到的人和事有多麼地令她激動,充滿了煽動性。

2002年,已屆而立之年的梅潔在一個展覽上邂逅青瓷,像是與自己兒時青山綠水的田園生活久別重逢,讓她覺得特別安靜,有一種單純的感動,更點燃了夢想的火焰。隨後,又機緣巧合地認識了一位可以帶領她入門的陶藝大師,再加上先生黃柏綬的傾力支持,梅潔便義無反顧地投入了讓更多人親近青瓷之美的夢想事業。從音樂到瓷器的跨界對於梅潔來説並不是多麼糾結的選擇和放棄的博弈,熱情隨性的波西米亞女郎只需要聽從內心召喚,水到渠成。梅潔甚至覺得,音樂和青瓷沒什麼區別,它們都是藝術,都是能夠帶來感動的表達方式。

比起梅潔的純然感性,她的先生黃伯綬則是右腦感性左腦理性、有著濃厚文藝情懷的理工科高材生,畢業于台灣大學環境生物系統工程學系。在兩岸交流還不太順暢的1995年,黃伯綬就來到大陸工作,當初跨海而來的理由之一就是為了親眼看看教科書上那些寫滿了歷史的地方。他先後任職于著名台資企業北大融通集團、Sun MicrosystemeSun Center, 現任青石悅城投資管理公司高管。黃柏綬覺得,職業經理人和藝術商人的身份並沒有太多需要平衡的矛盾,只是時間分配而已。而理工科背景、出版和IT 等多個行業的職業生涯訓練了他做事的態度和責任感,讓他越來越嚴謹,要做就做到最好,這恰好提供了他在燒制青瓷過程中所需要的完美主義標準。

黃柏綬説,他很喜歡跨界的感覺,因為非科班出身,自己會非常清楚不足之處,所以投入的一定比別人多;又因為從興趣而來,會讓自己有源發的熱情,則可以永遠保持興奮。在黃柏綬眼裏,梅潔在青瓷領域這十幾年的研修時間已足夠讀一個大學的科班專業,甚至再拿一個碩士、一個博士學位了,所以,“應該有更成熟的態度去看待所謂的跨界,人生有無限可能,跨界不是問題。”

匠心——有文化的人很多,有匠心的人太少。

為了做好青瓷,梅潔不但從零開始扎紮實實地學習設計和燒制的各種技藝,更在文化和美學層面進行了深入的研究。説起青瓷,很少有人知道它最早是從青銅器演化而來,那麼青瓷是怎樣模倣青銅的器形,為什麼青銅的有些紋飾不適合瓷器?這些都是梅潔要去鑽研的問題。由於文化之間千絲萬縷的聯繫,梅潔對於青瓷的研究又延展為系統梳理中國傳統文化,在研究梳理的過程中又“順手”把鑒定也學了,成了經過認證的國家一級藝術品鑒定師。泡博物館更是梅潔最大的癖好,北京故宮、國博、首博都是她經常流連的地方;每年隨先生一起回台灣時,台北故宮則是她必遊的“景點”,如今連梅潔自己也數不清去過了多少次。

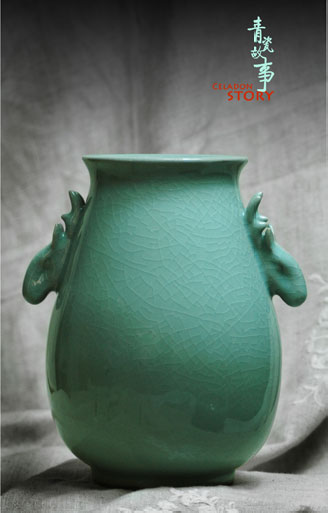

宋韻之小花瓶

青瓷的製作工序複雜,這每一件精美的小瓶,完全採用天然原材料,經過泥料揉練→拉坯成形→乾燥→修坯→乾燥→刻洗→素燒→刻洗→施釉→釉燒的過程,在高於1300℃的窯火的歷練下,如鳳凰涅槃,脫胎換骨,晶瑩璀璨.

梅潔很欣賞蔡元培“以美育代宗教”的理念,她説這不是一個空泛的話,當我們把它落實到生活當中,插一瓶花、品一壺茶的過程都可以是美的,而燒制青瓷就是在創造和分享美,“我們燒窯,弄一些土、弄一些泥,把一堆泥變成一個美好的物種,就會很開心。”黃柏綬則説“青瓷本身就很美,當我們去把這些美提煉萃取出來,就會引發人們的共鳴。像一首好歌,聽到的人就會感動。”

正是因為把美學當成宗教來信仰和追求,才有了在制瓷過程中的堅持與偏執。梅潔把這稱為“匠心”,她説,現在有文化的人很多,有匠心的人太少,如同寺廟裏的高僧或唐卡畫師並不在乎最後畫得好還是不好,畫的過程本身就是一種修行。“我們每天做的這件事情,需要真正耐心下來一點一點去做,關注每一個細節的完美。我們在這個過程中也有很大的收穫,對心理的訓練、對品質的訓練。”對於美的極致追求和對於匠心的推崇,是伉儷二人在這份共同的事業上最為默契的部分,也是彼此最互相欣賞的品質。

美學上的深厚積澱和技藝上的精益求精都只是做出完美瓷器的必要條件而已,在制坯、素燒、上釉、釉燒等一系列工藝流程裏,還有些因素是人力無法完全掌控的,比如溫度、天氣等微妙變化經常導致不同的結果。

“有時候窯門一打開,全部是有瑕疵的,一直到現在也還會有這樣的狀況,那都是你的心血啊,我就想説我少要一套房子好了!”梅潔一邊調侃,一邊潸然淚下。在追求美的過程中存在這樣的不確定性,也從另一個側面體現了美學的宗教氣質,讓梅潔和黃柏綬更加惜物料、惜匠心,始終保持對美的敬畏。

黃柏綬説,更為挑戰的是除了生産一些經典器型以外,他們也在做高端定制的産品和不斷創新的創意作品,器型一直在變化,每一件作品的制坯塑形、天然發色劑的添加、釉層的厚度、燒制的火候都是需要反復試驗才能成功的,很難通過大規模生産來降低不良率。不過,他們一直提醒自己,大規模生産不是他們的訴求,一切皆由美而定。

故事——一器一物,都是人與人的連結。

“九秋風露越窯開,奪得千峰翠色來”,是唐代詩人陸龜蒙稱頌越窯青瓷的名句。青瓷也被稱為母親瓷,起源於商,成熟于漢,唐宋時達到巔峰,在歷史上擁有尊貴的地位。唐代白瓷誕生後,在北方發展成與南方青瓷對峙的另一大體系,世稱“南青北白”,至於其它品種如青花、彩瓷系列均不能和青瓷相提並論。近現代以來,青花瓷逐漸受到追捧而異常興盛,被當成了中國文化的形象大使,才使得眾人“只知青花,不知其它”。

梅潔和黃柏綬結緣青瓷時,青瓷仍猶如躲在青花背後默默無聞的“小瓷種”,近幾年才又小成氣候,晉身瓷界“新寵”。梅潔和黃柏綬並不居功於他們在一定程度上參與推動了青瓷的復興和回歸,反而感謝青瓷讓他們借由這些美好的器物實現了對人生的表達。比起熱鬧世俗、帶有濃厚波斯文化色彩的青花瓷,器形端莊靜穆、色澤青碧澄明的青瓷可以媲玉,是最純正的中國瓷,因而最受比德于玉的君子所青睞,是歷代文人雅士文房雅玩之上品。在梅潔夫婦看來,一器一物,是一種審美,也是一種生活方式。青瓷溫潤如玉、簡潔文雅的氣質,與他們自己所崇尚的人生態度十分契合。讓青瓷帶著宋代的嫋嫋風煙走入現代人的生活,讓更多有文藝情懷的人能夠親近青瓷之美,便是他們創立青瓷故事館最單純的初心。

梅潔説,青瓷跟人一定是有故事的。每一件作品的誕生,背後都有太多的想法、太多的心血甚至是眼淚,這故事可以是餐巾紙上匆匆畫下的設計稿,可以是如同大廚烹制美味一般掌握燒窯的火候,可以是燒瓷工作室裏播放的音樂突然帶來的靈感,甚至是日以繼夜砸碎瓷器的辛勞與百感交集。當它傳遞到客戶手中,“我們也希望它有故事,它是被喜愛的,拿在手上是有溫度的,可以連結人與人、人與自然之間。所以我們就叫青瓷故事,只能叫青瓷故事,這也是品牌想傳達給大家的信念。”

也因為這樣的理念,青瓷故事館的産品不會刻意做藝術瓷和生活瓷的區分,既有高端訂制的餐具,也有被博物館收藏的擺件。一些宋代器形的瓶和鬥造型非常精美,是經過時間錘鍊的經典,梅潔希望把它們保留傳承下來,“在喝茶的時候、讀書寫字的時候,可以在裏面插一朵小花,放在書案上,文人喜歡的環境一下子就出來了。而且中國人覺得瓶子代表平安,每件作品一定要有這些寓意在。”一個喝茶的實用小盞,也有杯底游動的小魚的設計;一個闊口淺底的皿本是藝術擺件,也可以放在家裏的玄關處用來養幾尾魚,或放一朵花、放幾瓣小的荷葉,既實用又有意境。有一些作品比如三足蟾蜍、殘荷等,看似不完美,實際上是一種藝術創作,取“留得殘荷聽雨聲”等意象。“中國文化由文字統領了幾千年,詩詞可以把一些意境描繪出來,我希望用這些器物也能夠把這些意境表達出來。”

青瓷故事館經營十餘年來,已經有兩個窯廠、五家門店,很多作品被包括馬英九、土耳其總統夫人在內的名人和國內外博物館收藏,澳大利亞使館、意大利使館都是他們的長期客戶。面對越來越多的開店或合作的邀約,黃柏綬做得最多的就是拒絕。他説,如果從賺錢的角度來做這件事,那麼就完全不一樣了,那不是他們願意看到的局面。一方面是對於産業擴張的謹慎,另一方面卻是對於傳播青瓷文化的不遺餘力。目前,他們正在籌備一些與美學和青瓷相關的講座或教學,並準備在確保安全的情況下免費向小朋友開放燒窯工作室。黃柏綬説,“可能我們也有一點年紀了,我們希望可以有一些小小的影響力,把我們從事這個行業的一些心得、背後的這些態度、一些的好價值觀,去講一講、説一説,希望未來在這方面可以多做一些。”讓青瓷可以穿越更廣袤的時空,與更多的人和事建立連結。

番外——“哥窯”、“弟窯”和“雪拉同”。

青瓷的工藝分為“哥窯”、“弟窯”兩種,哥窯瓷胎色灰黑,釉厚如玉,釉面佈滿紋片,紫口鐵足,古雅端莊;弟窯瓷胎白釉青,厚如凝脂,釉色以粉青、梅子青著稱。“哥窯”和“弟窯”風格迥異,就像陰陽兩極,分別代表了青瓷裏沉雄和柔美的風格。

“哥窯”、“弟窯”的稱謂來自於一個傳説,據傳宋代龍泉有一對兄弟都精於製造青瓷, 各自開辦窯廠,被稱為“哥窯”和“弟窯”。弟弟嫉妒哥哥制瓷技藝高超,便趁哥哥不備時在他配好的釉料中加入許多草木灰,使得“哥窯”燒出的瓷器釉面全都出現了裂紋,有的像冰裂紋,有的又似魚籽紋。哥哥無奈將這種瓷器拿到市場上出售,不料很快售罄,“哥窯”從此名聲大振。弟弟也不甘示弱,又研製出粉青和梅子青釉色,燒出的瓷器溫婉清靈,讓青瓷技藝再攀高峰。

青瓷還有個美麗的洋名“雪拉同”(Celadon),同樣來自於一個傳説。據傳青瓷最初被運到法國的時候,恰逢當地一齣戲走紅,戲中美貌的女主人公名叫“雪拉同”,她所穿著的綠色裙子與青瓷的綠色釉彩有異曲同工之妙,於是人們便把來自遙遠東方的青瓷稱作“雪拉同”。