花磚樸事

文/語魚愚編輯/陳琳來源/海峽飛虹專稿

美國規正教會牧師菲力浦•威爾遜•畢( Rev. PHILIP WILSON PITCHER )在其1910年成書的《廈門方志》中,描述了這樣的情形:在其所見當時的廈門士紳住宅中,“這些純東方的家庭中沒有地毯,只盛行花磚鋪地”。

花磚是一段關於廈門或者閩南地區二十世紀初的記憶,它與從南洋歸國的華僑密不可分。

據老廈門人説,廈門沿用的水泥花磚源自歐洲,精緻繁複的花紋,光滑細膩的表面,人們十分喜歡。於是花磚伴隨這殖民者的船隊,從地中海出發,穿過加勒比海到達南洋,再由華僑返鄉建造別墅帶到廈門。

花磚在閩南經歷了盛極而衰的斷層式消沉,以致于我們現在都在極力尋找與維護這種曇花一現的文藝氣質。

很多人喜歡尋味這些美麗的花磚,或是在一家老別墅改造的家庭旅館;或是一家藏身於老房子天臺的印尼私房菜館;又或者是中山公園附近的阿矮大排檔。舊時光裏的氤氳慢慢匯成層疊的霧氣,在昏黃的燈光裏浸透追憶的心。而我,在尋味的是,關於花磚的那些故事。

見南花:低頭的絢爛

他給自己的花磚取名為“見南花”,意為“出現在南方的古老花磚”。

6年前,藝術專業出身的林宇鳴開始嘗試自己探索和研發製作古法花磚的工藝。想不到,原以為幾個月就可以完成的事兒,一做就是好幾年。

上世紀20-30年代,原籍閩南各地的南洋華僑把目光聚焦廈門,在這裡置地安家,投資興業,主導了廈門舊城近代化改造運動,並逐漸取代洋人成為鼓浪嶼“萬國建築博物館”的建設主角,留下許多今天令人瞻仰的別墅大宅。而爪哇華僑陳森嚴在這些建築裏的傑作則是,他開闢了水泥花磚的國産化時代。

1919年,陳森嚴在鼓浪嶼西北的泰康垵買下一塊地皮,籌建花磚廠。鼓浪嶼和廈門即將掀起房地産建設大潮,而那些建設者和置業者多來自南洋,花磚作為替代傳統紅磚的新型地面裝飾材料為他們所熟知且廣受青睞,不得不説陳森嚴有著敏銳的商業嗅覺。

南洲花磚廠(Nan Chou Pattern Brick Works STD.)于1921年春正式設立投産,據1932年的《廈門工商業大觀》記載,南洲花磚廠“資本十四萬元,所有股東皆其家族,經理陳石勵,廠址在鼓浪嶼泰康垵N字十二號,電話116號,批發處在中山路。”

南洲花磚廠初以國外傳入的濕法工藝生産,後來自主研發出漿法生産工藝,還親自配製出39種顏色,設計出200余套花磚圖案。南洲花磚廠出産的花磚背後印有“爪哇公司”的標誌,這些花磚當時每塊價格大洋0.06元至0.2元不等,學校、機關購買時可按九折優惠。

在手工藝術上,水泥花磚對林宇鳴來説是一個完全陌生的領域。他翻閱了很多資料古籍,又在現實中尋找對照,從廈門、漳州、泉州一路尋訪到越南、歐洲,經歷過無數次失敗,希望可以通過自己的實踐還原這項傳統的濕法工藝,並在未來賦予它更多的可能性。

用傳統的“濕作法”做出一塊好磚,關係到從幾十種配料的近千種選擇裏找出正確的配比,任何一個環節裏細微的誤差,都有可能導致磚塊決定性的變化。

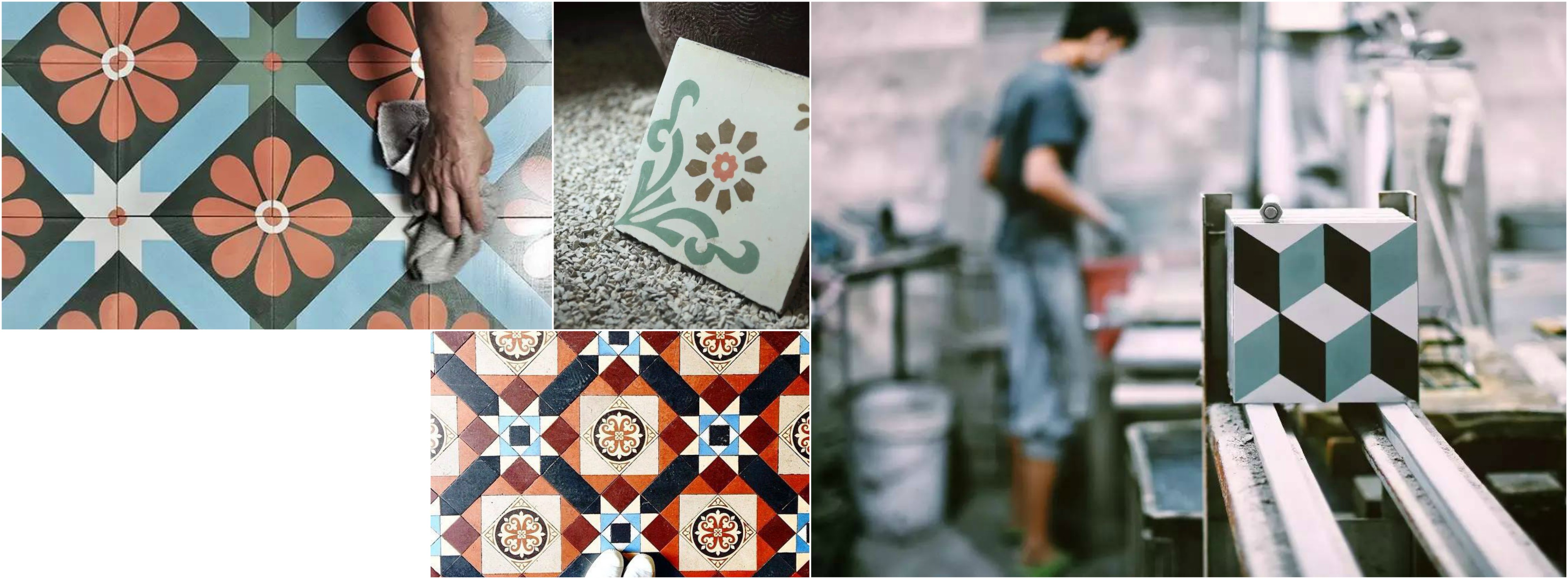

不同於一般的瓷磚,花磚不需要進行高溫燒制,製作時間大約需要20天,原料為水泥,但是每一片都必須手工製作。

銅模決定花磚的樣式,也是製作花磚的第一步,每一個模具都需要手工製作。

在銅模中注漿,需要極大的耐心,每個花色之間的間隔最小只有幾毫米,稍有不慎就會混色。

在銅模中注漿完畢後,覆蓋一定的基料,再用機器加壓,一塊成型的磚就基本製作完成,剛脫模的磚塊非常脆弱,需要在架子上晾曬一個晚上使其變硬。

然後在水中浸泡3——7天后取出,接著進行打磨、清洗的步驟,在架子上再一次進行集中晾曬,等待最後篩選,成品的花磚還需要做一次基礎打蠟的保養工作。

堅持執著于自己的探索,林宇鳴説這種不走捷徑的探索基於他本身對於花磚的藝術追求,工藝上可以照搬的東西並非是口味與精神上所想要的那種氣質。花磚的源起、興盛、落寞與它的顏色、紋路、花色都昭示著一種矛盾的冷艷,低頭中可見的絢爛,讓人愛之極切,林宇鳴就説,花磚是他生命中的另一個發現與成長。而在這條路上,林宇鳴經歷著一次又一次的考驗。

終於,他完成從一個只被花磚花紋迷惑住的門外漢摸索成為花磚製作的專家,再到張羅成立了花磚生産工廠成為生産管理者的蛻變。

廈門中山公園西門附近的華新路別墅叢立,這些愈(逾)半個世紀的紅磚房子四週綠蔭蔥蔥,從門口到院子再到內堂臺階,花磚成為第一主角映入每個遊客的眼簾。林宇鳴從第一眼真正地看見這種令人驚艷的地磚(或許以前曾見過,但並未在大腦儲存)到如今,已經快過去十年了。他的花磚生産工廠從最開始每個月幾百平方米的産量提升到近千平米,慕名而來訂購花磚的人也越來越多,林宇鳴也在不斷規劃提升花磚産量。

對於很多閩南的孩子來説,不一定要在家裏感受這樣的花磚鋪地,至少,可以在櫥窗裏在店舖中看到這樣的花樣年華。這位年輕的藝術者成功地將失傳的花磚手工工藝重現于現代人眼前,重拾了花磚在人們腦海中的記憶。原來,花磚的美離我們並不遙遠,一直實實在在留在生活中,等待我們去發現。

我想建一座花磚的時光花園

楊函憬和花磚的故事,要從11年前説起。2005年,楊函憬在南華路的華僑老別墅裏發現花磚,並開始收藏,只要看到路邊有被遺棄的花磚,就撒丫子跑去撿,碎的也撿。

收集越來越瘋狂,以致去年達到了2.5萬多片。

2.5萬片花磚,32噸重,囤放就成了問題。楊函憬最早將這些花磚囤放在goodone舊物倉三樓,直到物業找上門,“30噸磚,要是把樓壓垮,你負責啊!”物業不準楊函憬把花磚放在舊物倉裏。可是,楊函憬説,他就是想對花磚負責。

1956年廈門興建華僑新村,華僑的鄉愁在這裡重燃,南洲花磚廠也在時隔二十年後重現廈門,可惜又在歷史中被迫停産。上世紀80年代,隨著水泥工藝的普及,花磚得以走入城市的各個角落,但繁複的手工操作使它被工業化的瓷磚徹底淘汰。上世紀90年代,花磚退出市場,只能在一些老建築物中看到。

仿佛就是冥冥中的約定,楊函憬想給花磚尋找一個家,可以鎖住時光,不用再漂泊。

他帶領著一群同樣熱愛花磚的夥伴們在策劃一座關於花磚的時光花園----一個花磚安身的倉儲空間。在這裡,花磚的倉儲將以一種裝置設計的方式存在,可以通覽最全的花磚花色,可以目睹它剛被救回的原始面貌,可以見證這座城市變遷帶來的傷痛,可以見到挑磚理磚包磚的透明過程,甚至可以支持花磚的持續引進計劃,為當年的花滿連城,留下一角。

5月的一天,廈門人的朋友圈幾乎被一條關於花磚地鐵的微信刷屏了。這也是這一群花磚愛好者們的希望,未來的廈門地鐵站,能見到花磚的身影,讓其留下一代人的生活記憶。不用全情以待,只需一隅的盛放,就如在吉治百貨裏的花磚卡片或花磚抱枕的形式轉換,如果無法場景複製,聰明地變化儲存,對於美好的事物是最好的歸宿。

生如“廈”花

當你們再來廈門時,被一地黃綠圖案的地磚吸引,可以蹲下來仔細地看一會兒,默念兩個字:花磚。這座城市已經被你的友好與熟識所敞開了。花磚也許真的可以讓這座城保留住一份溫暖的過往,一種繾綣的眷念。

滿屋子的花磚是我童年的回憶,我最喜歡夏日裏躺在涼涼的花磚上睡午覺,看著頭頂的風扇葉一圈一圈的轉,那些年少歲月都被溫柔地吹了起來。

仿佛隨著當年歸國華僑,船載希望而來,夢碎漂流而去,花磚也遊歷了一個世紀,繁盛時南洲的日夜,沉靜在角落年華的微溫。

作為一種建築裝飾材料,花磚告別我們的年頭並不太遠,在上世紀九十年代,廈門還有大量商鋪和住宅地板鋪設水泥花磚,因此它也成為很多閩南人的親切回憶,但正當它走向鼎盛之時,也迅疾迎來了徹底的告別,這個告別很是決絕,從此竟在國內絕跡。以至當我們再要執意找尋這種裝飾材料時,只能選擇進口,價格不菲且費時頗多,最後設計師也只能遺憾地放棄,如今想起來依然心懷耿耿。幸虧現在有像林宇鳴這樣的堅持手工製作花磚的設計師,也有像楊函憬這樣瘋狂的舊花磚收集者,才讓我們不致于痛心扼腕。

在更早的19世紀末,在這種水泥花磚剛剛在歐洲肇始之時,就已經遠渡重洋來到廈門。而在華新路及南華路那些建於上世紀五十年代的老別墅,我們也不再誤會了,那些漂亮的地磚,他們其實是地道的廈門製造。

腳踏在花磚上,從門口走到櫃檯,再從櫃檯走回門口,噠噠,噠噠,鞋跟與時光雕刻的花磚撞擊的聲音,這樣真實。仿佛自己能從這種幼稚而刻意的反復裏,看見許多年前行走在這所老房子裏的人。

(感謝新浪微博“見南花”和微信公眾號“goodone舊物倉”提供的圖片)